《峨眉丛考13》民国时期一场佛教的改革与反改革

- “谁知冰雪窟,化作烦恼焰”

朱清时

上文中说到果瑶在1926年中从理塘回到峨眉山。不知他决定提前回来,是否有意马上挑起峨眉山佛教改革的重担。

法舫法师在写了“四川佛教”一文,概述了当时峨眉山佛教界的乱象:

“四川有峨嵋山,是中國四大名山之一,凡是佛敎信徒,都知道這是普賢道場,有很多的發心者不絕地去朝禮。這各方的道場朝禮者,當然與川省佛敎有很大的關係。現在的峨山,因為交通便利有些不同了。聽說川省軍政各界議定仿廬山辦法,設峨山管理局,辟為避署区,對於寺廟和尚,將有嚴厲地整理和取締。又聽說山上大小寺雖有七十餘處,都是子孫派多,和在家人家,差不多,不說是佛法事情不做,就是内部還不能團結,過著「各人自掃門前雪」的生活,尤其可怕的是壞習惜太多。稍為有點志氣或道念的,就自修去了,所以峨山是沒法整理的。我想這樣的名山道場,都墮落到這步田地!” (《海潮音》1937年第十八卷第三号“佛教春秋”栏目)

果瑶带头的这场佛教改革,核心是创办“峨眉山佛学院”,为提高僧伽素质奠定基础。但是这样做触犯了峨眉山各种“子孙庙”寺院的利益,他们只关心修庙盖大殿和通过“传戒”收徒弟。于是一次轰动全国的佛教改革与反改革的斗争,就在峨眉山出现了。

这场改革最初是圣钦发动的。民国四年(1905年),中华佛教总会四川省支部改名为“四川省佛教会”,圣钦法师当选为总务长,代行会长职权,后来成为会长。当时办佛学院是全佛教改革的潮流。

演妙著的《民国峨眉山佛教研究》一书(以下简称“演妙书”)有多处讲到这件事,我们把它们汇总在下面:

“民国十六年(1927年),圣钦法师因培修接引殿,从成都请假回峨眉山。峨山一些法师想拯救每况愈下的峨眉山佛教,借此机会请圣钦法师整理峨山教务。法师认为,要将峨山佛教整理好,必须将佛教会建设管理好,否则无从下手。于七月初四召集诸山长老并函请县知事、各机关各法团,于大佛殿召开全体大会。大会确立未来目标,要革除不良习垢,兴办教育弘宗演教。“略谓当今日衰弊,所当积极整顿者有三为,一在淬历精神,革除风垢,二在兴办学校作育人才,三在讲习宏通,敷扬教义。”

1927年七月初四的大会取得良好成效,“众人决议开办峨眉山佛学院,“全体大会表决一切重要议案后,首先以兴办学校储育僧才为急务,遂于峨山择地点适中之毗卢殿开办初级佛学院一所。凡僧徒有年纪在二十以下十二岁以上身体强健,确无嗜好者,一律均入院办案,该院已于八月二十一日开学,诸山送僧诣院投考,合格者约得三十余人。其日,寺中悬幡结彩,铺设甚盛,县知事裴君绅之亲莅该院演说,省会长圣钦和尚暨院长、传钵院护、果瑶副会长、果硕诸师相继出席训词并摄合影纪念。”在毗卢殿首次开办峨眉山佛学院,全山寺院大力支持,将符合要求的寺院僧人送去考试入读。”(以上演妙书p61页)

“民国十六(1927)年七月四日,昌圆(疑为圣钦)法师在大佛殿主持召开全山大会,推举果瑶法师为峨眉县佛教会会长。毗卢、大佛两殿一直是十方丛林,仁玉和尚圆寂后尚未选出住持。大会推选果瑶会长为毗庐、大佛两殿住持。”

据《佛化旬刊》第三年第九十四期上“峨眉县佛教会得人、果瑶师出关提倡、果硕大极满月恒久诸师热心协办、省会长圣钦大和尚监督办理”一文:

“七月初四日开全体大会,莅会者约七八百人,峨眉县佛教会自开办以来,虽经成立有年,但其内容未切实整顿,发展一切。今夏省会长钦公和尚还山,以峨眉天下名胜为十方朝礼之处,晚近高缁不作,渐令山风颓败,地灵减色,遂慨然督同果瑶、果硕、满月、大极、恒久诸师,热心偈办教会,用期整顿,爰于七月初四日在该县东门外大佛殿开全体大会,邑中缁素列席者不下七八百人,先由会长果瑶师报告开会理由……但一方面固在缁侣严饰戒行,内自愤发,一方面尤赖外护念佛累嘱,热心护持,倘能双方夹辅,同心同德,努力进行,则今后峨眉之佛法,不难舒光一隅,照耀大地云云。”(以上演妙书p228页)

“民国十六年(1927,原书误为1937)7月4日,圣钦法师主持召开峨眉佛教支会全体大会,决定以兴办学校储育僧才为急务,在毗卢殿开办初级佛学院一所,并号召全山重点寺院捐款一千元用于办学,立案规定全山重点寺院要定期捐款。新创立的佛学院由“果瑶法师为院长,海奎师为监学,学人三十余名” (《峨眉山成立佛学院》,《佛化旬刊》第三年92期,第7页)。学僧来自于峨眉县各寺院,“纯系该县青年僧徒。课程优良,规则严备,可谓该山空前未有之胜举云。”8月21日佛学院开学,寺中悬幡结彩,布置得庄严隆重。峨眉县知事裴绅之亲莅学院演说,并下谕文予以保护,“此示仰该诸山人等一体知悉,自示以后,毋在佛学院所扰乱秩序,倘有不遵该院,严拿送究,惩办不贷”( 《佛化旬刊》第三年101期,第131页)。但是峨眉山佛学院只办了二期,就因有的寺院抗捐或减少捐额,佛学院因缺乏办学经费而导致停办。” (以上演妙书p138-139页)

总之,在1927年7月,果瑶法师被选为峨眉县佛教会会长,毗卢、大佛两处十方丛林的住持,又任峨眉山佛学院的首任院长。圣钦法师主持召开大会,决定以兴办学校储育僧才为急务,在毗卢殿开办初级佛学院一所,并号召全山重点寺院捐款一千元用于办学,立案规定全山重点寺院要定期捐款。新创立的佛学院由果瑶法师为院长,学僧三十余名。学僧来自于峨眉县各寺院。

但是峨眉山佛学院只办了二期就停办,果瑶也辞职了。这段时间峨眉山发生的事,引起了全国的关注,成为民国时期教内外的一件“重大舆情”。在1931年《海潮音》杂志第十二卷第八期上,登有“峨山旅京僧伽同乡会临时代表宽静等的《催促整理峨山僧教育的几封书》”,其中包括“致峨山佛教会函” (全文见附录1)、“致圣钦院董函” (全文见附录3)和“致太虚大师函(全文见附录2)”,还加上一件“附著者来函”。

我们先读这件“附著者来函”:“满智法师、董狐执笔。历史可稽,峨山纠葛,事实朗慿。请勿稍存篇颇之念,而为大通敷衍,或置此项消息于不披露也祷。”可知宽静带头的这些公开信是由满智法师、董狐执笔的,主要投诉对象是峨眉山的大通和尚。

峨眉山的大通和尚并不是等闲之辈,就连1997年版的《峨眉山志》的“名僧传略”中,还把大通作为六个“现代名僧”之一,收入了他的传记:

“现代·大通和尚:法号照达,在大坪削发为僧,民国19年(1930年),被全山僧众推为毗卢殿和大佛殿方丈。住毗卢殿时,3次去上海募捐,历时两年,新建大雄宝殿和方丈堂。民国25年在毗卢殿大振宗风,传授戒法,受戒和尚达260余人。传戒期间,每日静观僧众和当地居士上千人。历时60余日。这是全山有史以来最为隆重的一次。大通和尚,德行高尚,性情敦厚。1952年圆寂。”

这里说大通“民国19年(1930年),被全山僧众推为毗卢殿和大佛殿方丈”,这些正是民国十六年(1927年),果瑶担任的职务,这说明果瑶执政短短三年,峨眉山就发生了“政变”,果瑶被大通取代。大通是那些只关心修庙盖大殿、通过“传戒”收徒弟的子孙庙的带头人。

以宽静法师为代表向峨眉佛教会、圣钦法师、太虚法师等的信中说,民国十六年(1927年),聖欽法師創建峨山初級佛學院,勸全山寺院每年捐款千元做经费,已经由縣政府立案永远成為定例。不料刚辦二期,就遭一班不知时势之流,从中捣乱,抗捐不输,而致该院停办。宽静等人在民国十八年(1929年)春,由成都回到峨眉山,努力恢复这所佛学院,本来打算义务教学三年,不料一期还未办完满,峨眉山的各寺院又向以前那样前抗捐,宽静等人只好会同县绅孔宝轩等,呈请县政府划出一些田,用它们的田租永远维持学费。这样做虽然属于强制执行,然而目的终究是为了维持峨山道场。不料各寺院的长老不仅不知道该自动整理山风,反而纷纷指责这种做法,舆论沸腾。

果瑶干不下去,只好辞职。捣乱的各寺院的长老推大通和尚取代果瑶,圣钦默许。大通一上任就把佛学院解散。并且殿堂佛事也停了,挂单的上座都遭白眼。这件事惹得军方大动雷霆,决定派人来整理峨山,已定韩文畦来县,协同县长罗崇雅严加纠正。还好太虚法师回到成都,太虚给军方写信,请他收回成命,给时间让峨山僧人自动兴学,及严戒律,整理山风等等。这些都在各地报纸披露,然而峨眉山这些寺院长老们可能一无所知。

大通的上任和随后的做法,标志着这次峨眉山佛教改革和整顿的彻底失败。宽静等人认为大通等人是“人人得而逐之”的“佛门败类”,其作为已经涉嫌违法。他们要求圣钦出面整理,不行就进一步要求政府依法解决。这件事成为民国时期教内外的一件“重大舆情”。

1931年的《海潮音》第十二卷十二期上,圣钦和尚对宽静等人要求他纠正大通之事,作了公开答复(全文见附录4)。他说大通乃“粥饭庸僧”。圣钦说自己并非不知道大通不堪重用,只是果瑶辞职后,需要有人管事,各个寺院一致推荐大通“暂充监院”,圣钦知道大通之行为荒谬,所以当时未允其请,后来各寺院山一再讨论,说大通虽然没有学问道德,却能与各寺院和睦相处,可以暂时负责。

圣钦说,大通入住毗卢即行解散佛学院,此举不妥,已经饬令他即速开学。圣钦又替大通辩解说,各寺的田产,纯系高原荒地,夏时失种,秋谷无收,所以该院经费异常支绌,实在无法办理。

现在看来,圣钦关于大通所说的话并不完全合适。首先,他是在为大通不办佛学院偏护。其实大通一上任,在停办佛学院的同时,立即开始在毗卢殿盖大殿、修佛像,所以大通并不是没钱,而是不愿把钱花在办佛学院上;其次,大通并不是“粥饭庸僧”,《峨眉文史》第六辑有何志愚的文章“佛教在峨眉山”,其中有介绍大通和尚的一段:

“大通和尚,法名照达,大通乃接任毗卢殿、大佛殿方文后的法名。1930年,由全峨眉山公选住持两殿法席。毗卢殿的大雄殿由于年久失修,倒败不堪,所有佛像在日蒸雨淋下,全身多为剥蚀。大通见此情形,发愿励精图治,以重建大雄宝殿、方丈堂、翠云楼为己任。到上海募捐三次,于1932年大兴土木,到1934年秋将上述殿宇全部竣工。整个栋宇高大雄伟,新建与旧房,上殿接下殿,大方自然。1934年再度赴上海募传戒经费。于1936年夏,大振宗风,传授戒法。四海禅德云集,峨眉山全山寺庙僧众参与共举者八百余人,各地来此受戒者二百六十余众。并予新受戒者每人一套衣(袈裟)、具(坐具)、袍、钵、历时六十余天,始圆满结束。传戒盛况是峨眉山有史以来的第二次(第一次是明朝崇祯年间)规模宏大的传戒仪式。对振兴峨眉山的宗教活动,鼓励后进有大功德。”

由此可见,他对佛教的理解是盖大殿和传戒收徒弟,不理解为何要办学校培养僧才。1932年大兴土木,说明他在1931年并不缺钱。圣钦骂他“粥饭庸僧”,其实可能是怪他不争气,把事情闹成这样的情绪话。

圣钦说的另一段关于“传法”的话很重要,这是宽静等人未说,而圣钦主动讲出的、此事件另外的内情:

“至于传法一节,纯系朗明主张,务欲承继仁玉法派,而兴传钵脱离,在场诸山均表同意,钦被伊等包围,只好勉强从之,但仁玉已死,不能传法,众乃推钦代行,此系诸山邀钦行此权宜之计,并非钦欲姑容大通,故意为伊佐袒也。”

这段话说明,他们赶走果瑶,停办佛学院,更深一层还涉及宗派与传法体系问题。果瑶是传钵的法徒,他的改革整顿可能还在推行传钵的传法体系。朗明他们主张脱离传钵的体系,“承继仁玉法派”,让圣钦来传法。圣钦已“勉强从之”,并辩解说,“并非钦欲姑容大通,故意为伊佐袒也”。这样的辩解透露出一个情况:这次的矛盾与法派有关,而且圣钦是站在大通这边的。

其实这个事件的背后,都有圣钦的影子。1927年,是圣钦提出办峨眉山佛学院,这样做是时代的趋势,他清楚。然而刚办起来,当大通这些子孙庙的人捣乱,他又默认让大通取代果瑶。为什么他会这样呢?下面提供一些史料供大家分析参考。

1931年的《佛教评论》上有篇“特约通讯”,题为“四川佛教现状的一斑”,其中说:“省佛教会圣钦颇有办事能力,因与禅安不和,弃职回山。”

禅安和尚是成都文殊院方丈,他的办教路线就是办佛学院以提高僧伽素质。宽静和尚就是禅安办的佛学院的学生。禅安为办佛学院,花了文殊院常住的大量经费,也受到巨大的压力。圣钦与禅安不和,原因可能多方面,然而在办佛学院这件事,也可能是其一。总而言之,1931年,圣钦因与禅安不和刚弃职回山,同时就发生了峨眉山佛学院的夭折,两者之间难说没有关联。

可以肯定的是,圣钦在此之后一度想离川。几年后,圣钦到上海龙华寺去当住持未遂,成了媒体的话题。当时上海报纸的新闻很多,例如:

1937年4月10日《时代报》:“龍華寺不靖:聖欽老和尚悄然離寺。龍華寺住持问题迄未解决。虽圣钦和尚,得少数寺僧之拥护,勉强就事,市政府及市佛教会始终未予承认。且寺内僧众时起纠纷,所谓住持未能统制全寺之行政,圣钦亦表灰心,乃于前日携带行李,离寺他往。”

其实当时峨眉山很需要圣钦这样的祖师回来,他就是不回来。这次佛学院事件的最后一幕极具戏剧性。当时已由昌圆法师接任省佛教会长。他不愿介入峨眉山的事,但由于他是四川省佛教会会长,受不同方面的压力,“迫不得已”,只好前来。因为他不仅代表四川省佛教会,还受到四川省主席刘湘等人委托,负有重任,带着上方宝剑而来亲自处理峨眉山纠纷,所以他到峨眉以后,受到很高待遇,军政各界人士皆出面接待。昌圆法师在会上贡献三条意见:第一条僧格养成,主要强调道风整理,僧人要守持戒律;第二条兴办教育,培训全山僧人;第三条发展经济,修理交通,促进旅游。这里既涵括了太虚法师整理佛教想法,同时还是根据峨眉“旅馆型”佛教现实情况作出的改进。

但是没有想到峨眉山僧人在会场上搞了一次“黄袍加身”活动:

“(昌圆法师)演说毕,普超主席起立呼云:“前日毗庐殿方丈大通退院,由县教会接收转交,今昌公可以继承其位。”方县长云:“可矣。”大众亦云赞成。昌公起立,正色斥普超云:“何必多事!余近以宏法利生为己任,到处接众,来去自由。今为整理山风而来,非为欲当方丈而来,如欲当方丈,文殊院、宝光寺劝我数次,均未认可。汝岂未曾闻呢?”

但是大众仍然不理,将祖衣佛珠捧来,意在迫令就位。昌公变色厉声云:“勿得胡行!免遭罪咎!余现负责任甚重,如在此任方丈,省教会和四川佛学院、爱道堂,及成都附近十余处佛学社,谁人替我去代理?现刻此地方丈可另选高贤,或待能海法师返川承继亦可。”

普超主席见公意志坚强,遂呼今日时间已久,方丈事务,从缓商议,请大众吃斋。午后昌公又议学院定于本月二十开堂,请果瑶副主席任教务主任,普超主席任监学兼任毗庐殿维那,大通和尚仍然负责将所塑佛像完功,洪顺任都监师,演观任知客师。果瑶副主席等邀求云:“可以留隆光法师在此帮助一切?”昌公答云:“隆光现任四川佛学院监学,不能分身留此。”连日公又将峨山各寺庙纠纷一一解决。公言俟下月底有暇,再来晤谈。于九月七日辞,乘车平安返省。”(《佛教月刊》第7年第9期《昌圆法师整理峨山之经过》,这里转引自黄夏年文“太虚大师与峨眉山佛教——以峨山“整理佛教”事件为中心”,载《历代祖师与峨眉山佛教》 ,峨眉山佛教协会编.2012 )。

峨眉山僧竟然逼昌圆担任毗庐殿方丈,被昌圆严词拒绝。这更加说明了峨眉山事情的复杂性。

在这次事件中的主角-“粥饭庸僧”大通,后来当然离职了,但是他会募捐,新建了大雄宝殿和方丈堂,又传授戒法,受戒和尚达260余人。尽管取消佛学院闹出大丑闻,但是大通大搞扩建、大量传戒招徒的“政绩显著”,所以仍然“名垂青史”。

宽静法师外出求学,应了“川人一出夔门便成龙”的俗话,他很快就受邀成了江西庐山黄龙寺主持,成为了民国时期公认的高僧大德之一。乐山乌尤寺的传度法师闻讯后志庆道:“大师自峨蜀飞来,欣看顽石点头,天化现形。讲席开庐山顶上,应使坡公解带,陶令停杯。”

果瑶的文笔甚佳,但是他对此事没有说过如何话。也许他知道圣钦的态度,自己只好忍了;也许他在遵守佛门不争不辩的戒律:世间人有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我,如何处治乎?曰:只要忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他,再待几年你且看他。果然,现在我们这些后人就在重看这件事。

果瑶辞职之后,1932 年至 1933 年间(民国十一年至十二年),受贵州省主席毛光翔邀请,到贵阳讲经。为培育佛学人才,他还亲自创办了贵州佛学院。开学之日盛况空前,毛光翔也亲自参加了开学典礼。学僧八十余人,为贵州培养了一批知识僧人。”此后,他回峨眉山建冰雪庵茅篷,一人独住潜修。1937年病逝。

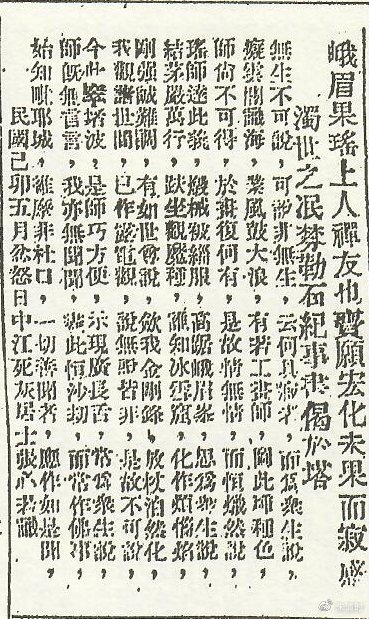

民国时期著名的居士张心若是果瑶的朋友,他在果瑶去世两年之后,1939.7.13,在《佛化新闻》报登出为果瑶写的一个偈,标题是“峨眉果瑶上人,禪友也,賫願宏化未果,而寂感濁世之泯棼,勒石纪事書偈於塔”,最后署名为“民国己卯五月忿怒日中江死灰居士張心若”。第一句话表明,时隔两年之后,张心若仍然难掩对果瑶之死的忿怒之情。他称自己为“死灰居士”,说果瑶“賫願宏化”,却壮志未酬身先死,使他深感“濁世之泯棼”。泯棼即泯泯棼棼,意思是纷乱貌(出自《书·吕刑》)。在此偈中用十个字描述了果瑶的这段失败的改革:

“谁知冰雪窟,化作烦恼焰。”

附录1(《海潮音》第十二卷第八号,《催促整理峨上僧教育的几封书(峨山旅京僧伽同乡会临时代表宽静...等·致峨山佛教会函》)”:

“迳启者:窃毗庐禅院,乃吾峨公共团体,丛林学院俱应切实整顿,以期宗教并行,培植诸山后学,而为普贤道场永久之承继也。查十六年度,省會長聖欽法師,不惜大聲疾呼,首創峨山初級佛學院一所。勸捐諸山常款千元,會經縣署立案永為定例。詎料僅辦二期,遭一班不知时势之流,从中捣乱,抗捐不输,而致该院停顿。静等十八年春,由省返峨,恢复该院,原欲义务三年,用尽桑梓之情,而达办学之愿,殊一期未满,诸山各寺又如前抗捐,始同县绅孔宝轩等,呈请县政府提租划田永维学费。虽然事属强制执行,究系维持峨山道场计也,讵诸山长老不惟不知自动整理山风,而反纷纷指责,舆论沸腾,实属可笑已极。

静等因念枳棘丛中,非栖凤凰之所,乃弃峨眉,出外参学,本拟不问山事,听凭一班不可说不可说的诸山长老们自生自灭而已矣。顷闻大通和尚入住毗庐,即将学院解散,致惹军部大动雷霆,决志委员整理峨山,已定韩文畦来县协同县长罗崇雅严加纠正,适太虚法师返蓉,一再函请军长收回成命,一俟峨山僧人自动兴学,及严戒律,整理山风等等。曾经各地报纸披露,不识诸山长老们,尚有一二见到否?迄今不唯学院未即恢复,并且堂佛事一概停止,更可怪者,十方上座来寺进香,屡遭劣僧白眼相加,似此僧阀专横,尚属成何事体,我们远隔数千华里,都悉这些话头,公等身膺教会重任,岂尚未及闻耶。用特函達台端,希卽請求峨眉佛學社,公同恢復學院,整頓叢林,宏揚佛法,力挽山風,雨到日務,希迅速執行,回示一切。如發函後二月內不獲諸公正式答復,誓必呈請政府,雷厲風行,依法惩究,並快郵公佈。決與阻擾公益、操縱公款的佛門敗類,奮鬥奮門!而為普賢願王撑持門面也。此致

峨嵋縣佛教会(学社)。峨山旅京僧伽同鄉會臨時代表:寬靜、滿性、月琴、普超、霞齡、榮山、普清、果聞。二、四、十日。”

附录2《海潮音》第十二卷第八期,宽静:《催促整理峨山僧教育的几封书·致太虚大师函》(民国二十(1931)年8月15日):

“虚公法师慧眼:窃峨眉为名山之冠,对于佛化前途,大有关系。毗卢殿办之佛学院,乃全山僧徒修学之所,兹据行脚之普松上座,言及该殿住持大通,竞将该院停顿,并有违反丛林之事,殊属骇人听闻,务希法座,速函峨眉禹王宫之圣钦和尚,请其出而整理,以维佛化,倘伊等再不觉悟,学人等势必至请国会,公函川省政府依法解决,而儆效尤。如何之處,統希賜示為禱。此请法安。学人:寬靜、普超、滿性、月琴”

附录3《海潮音》第十二卷第八号,《催促整理峨上僧教育的几封书(峨山旅京僧伽同乡会临时代表宽静···等·致圣钦院董函》):

“圣钦院董法眼:去冬别后,想念殊深。前渝汉各埠,迭上芜函,迄今未获得复示。嗣据常恩同志函云:我公业已掩关拜经,勇猛修持,佩甚慰甚。唯时势方殷,大法凌夷,慧命智灯,摇摇欲坠,吾峨再不培植僧才,撑持局面,普贤道场诚有不堪设想者矣。

回忆十六年度,我公倡办峨山佛学院时,原期接引来学,永维山风,殊诸山长老,有负雅望,仅办二期,旋即中止。学人等十八年春,由省返峨,极力恢复,虽未大著成效,然亦较诸上年时略有可观,讵诸山不明时局,否认学务延长,因而抗款不纳。乃同县绅孔宝轩等,呈请县府饬捐租谷,以维经费。

衅由果瑶和尚放弃职权,以致自私自利之诸山长老,纠集一班无知之徒,大肆咆哮,极端反对,其时我公出席国佛教会,山中无人主持正谊,学人等亦放弃峨眉,以杜无知者之妄造黑白,卒以完成提租划田之原案。殊大通和尚继任住持,即将学院解散,恁意支吾,实属不合已极。兹据由峨来此挂搭之普荣、松月诸师,言及该殿不唯学院解体,并且殿堂佛事俱已停顿,而挂单上座恒遭白眼云云。学人等突闻此言,不胜诧异,窃伽蓝精舍,原系十方僧徒修学之所,岂容私人把持,而置公益于不顾耶?该词如果属实,而承继人不但有犯戒规,并且违反《监督寺庙条例》,似此佛门败类,人人得而逐之,第恐远道传闻,不符事实,只得函请我公,速予明白赐示,以便要求虚公法师,函请川省当局,令行县府切实整理,以维山风,而扬佛化。我公素以保教保产锄奸逐妄为已任,谅不以私人关系而为大通左袒也。专此即请,顺颂禅安。学人:寬靜、普超、滿性、月琴。”

附录4 1931年的《海潮音》第十二卷十二期上,圣钦和尚作了公开答复:

“旅京同乡会诸大德均鉴:前接渝汉各函,只因未详住址,是故未即答复,兹承嘱钦整顿峨眉山风,以及纠正大通各节,钦正掩关拜经,本应置诸不理,惟念事关吾峨公益,迫不得已勉为诸师一商榷之。

窃大通乃粥饭庸僧,不堪充任毗卢殿主席,圣钦久住峨眉,事前非不知之。唯因果瑶去后,常住乏人经理,诸山各寺一致委伊暂充监院,其时钦在省垣开会,实在毫未与闻,嗣因慧西法师来山讲经,朗明首座乃秘约诸山,邀钦维持现状,均云权以大通暂任住持,矧大通之行为荒谬,圣钦早已观察及之。是故当时未允其请,复经诸山一再讨论,佥谓大通虽无学问道德,唯能和睦诸山,可以暂负住持之责。

至于传法一节,纯系朗明主张,务欲承继仁玉法派,而兴传钵脱离,在场诸山均表同意,钦被伊等包围,只好勉强从之,但仁玉已死,不能传法,众乃推钦代行,此系诸山邀钦行此权宜之计,并非钦欲姑容大通,故意为伊佐袒也。

至谓大通入住毗卢,即行解散学院,此举钦已认为不合,但于春间已曾饬伊即速开堂,招生疑肆业。据云前提各寺田产,纯系高原荒地,夏时失种,秋谷无收,该院经费异常支绌,实在无法办理。一俟本年秋间,无论有无收获,自应恢复原状。再来函指责该院停止殿堂佛事,以及凌辱僧伽各项,是否属实,尚待调查,既承函嘱,自应随时督饬用挽颓风。复次整理内部一节,诸山业已认为克不容缓之口,昨于本月五日,曾经一度会议,刻正着手进行之际,一俟筹备就绪,立能切实整理,知关口注特此复闻,匆。 圣钦手复,五0一六日”

附录5

第十二卷第十二號《海潮音》上峨嵋佛教会復函

“旅京同鄉會諸位法師均鑒:頃奉手書,藉悉一是。承囑振刷精神,铲除峨山習氣,淘汰不法僧尼,恢復古德家風。既荷諸公之名言,深論弟等不勝讚仰之至。業於本月廿二,假興圣寺公開全體大会。赴會諸山已達一百五十餘人,並且佛學社全體人員俱已加入,當推欽公老人為臨時主席。報告開會理由,並將章程草案當衆公佈,諸山業已一致賛成。是日會議結果,推定僧俗執行委員十一人,監察委員七人,其餘秘書會計各員,均已分別函聘。現在備文呈請党政機關立案,並推陳子厚、李念澄、胡克猷諸大居士,協同僧衆討論進行方針,以期早達圓滿目的。雖然不遺餘力,積極整理,總之峨山事務實難底澄清,充分完善,蓋由僧伽智識太劣,不明時局真理,致使整理各項,無由數數實現。加以惡习太深,礙難卽行咸化。甚有不良分子,專於暗中搗亂,致令有志同袍,咸皆不願出而負務。均如兄等之放棄峨嵋,負笈海外,以致有道有德之士,不能立足於此光怪陸離之峨嵋山中,是故愈弄愈糟,乃致不可收拾。今擬一旦革除積弊,建立新猷,實非本會等寡陋淺聞之輩,所能斯重任,尚希諸公時賜南針以匡不逮(略)”