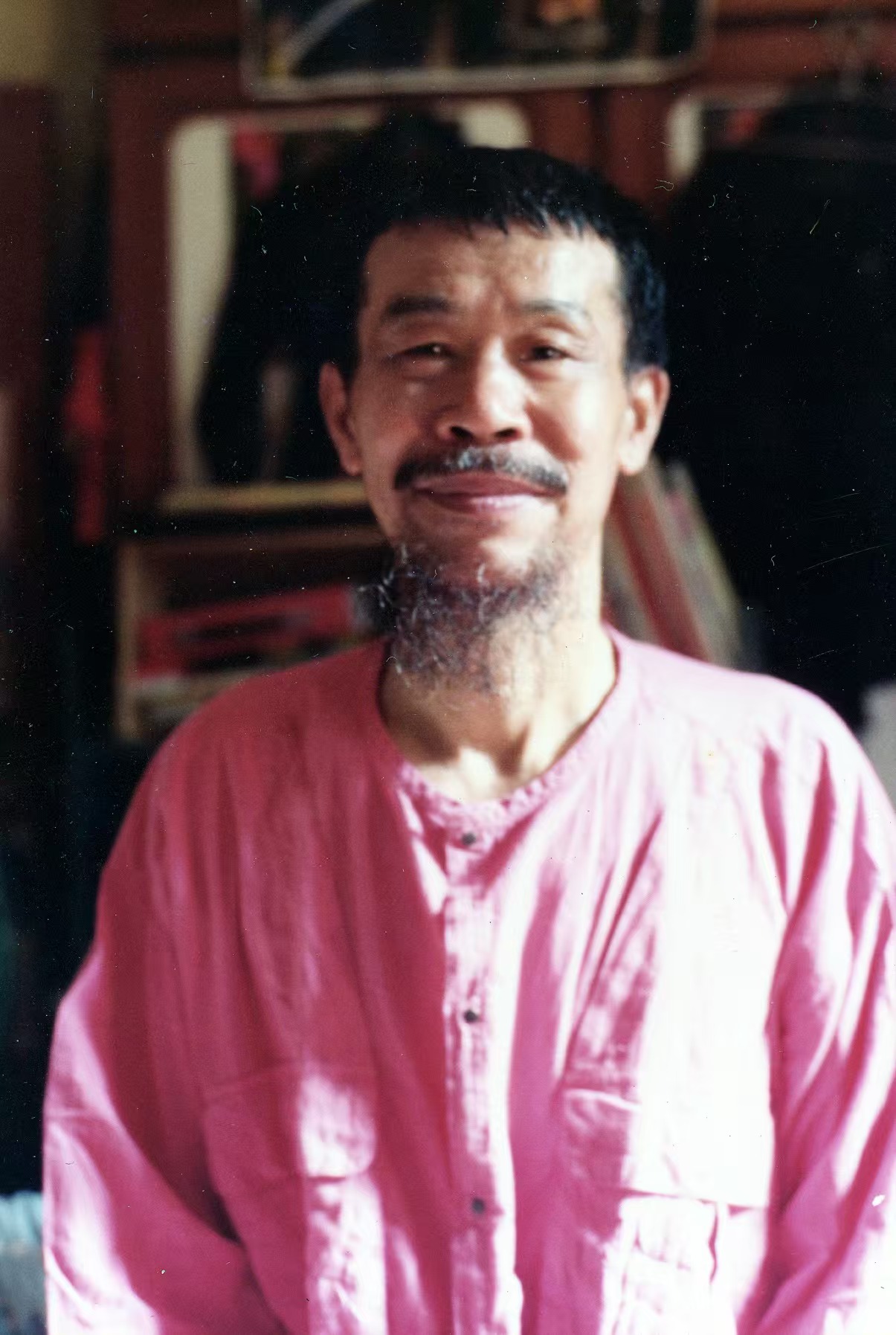

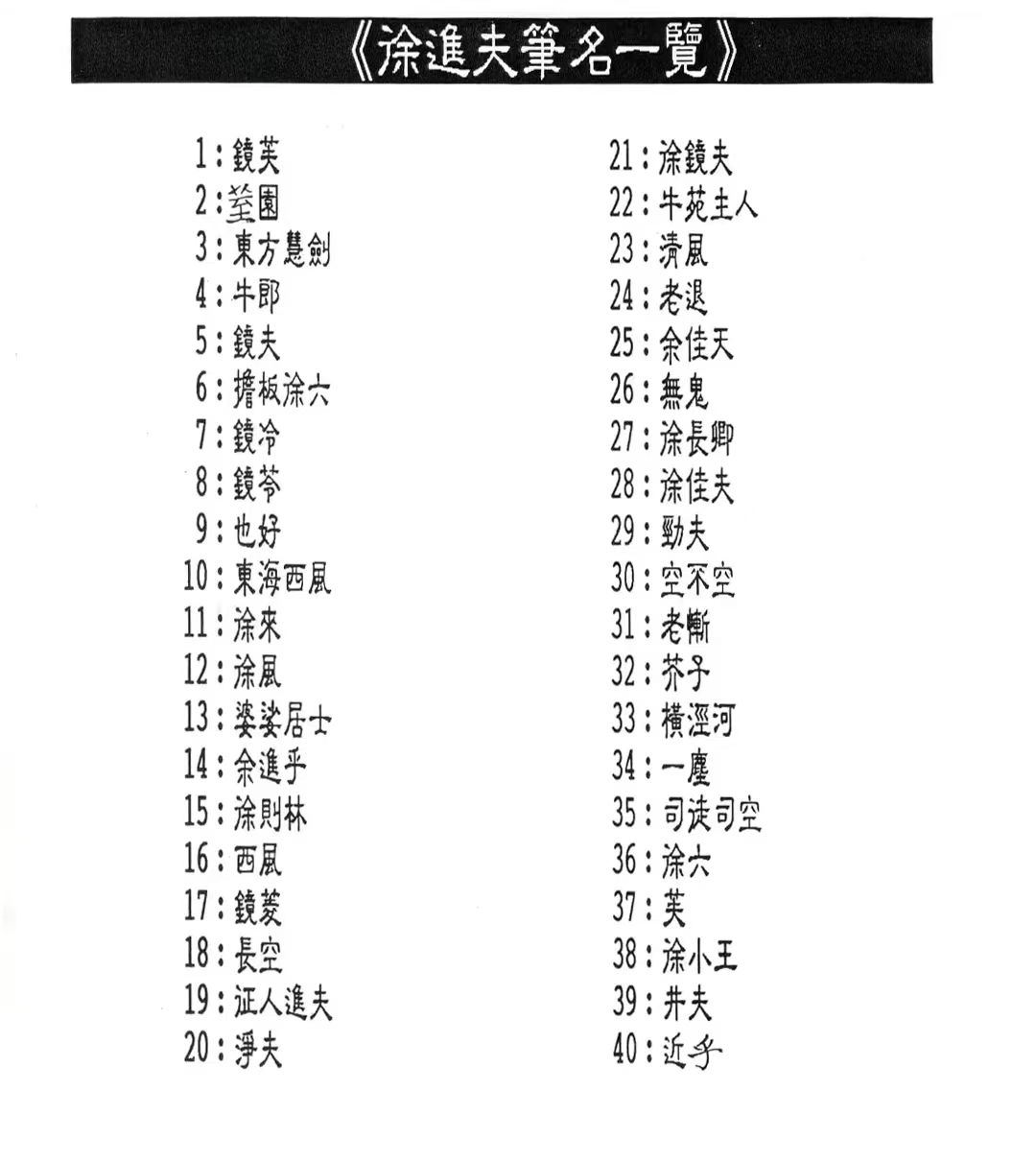

徐進夫先生

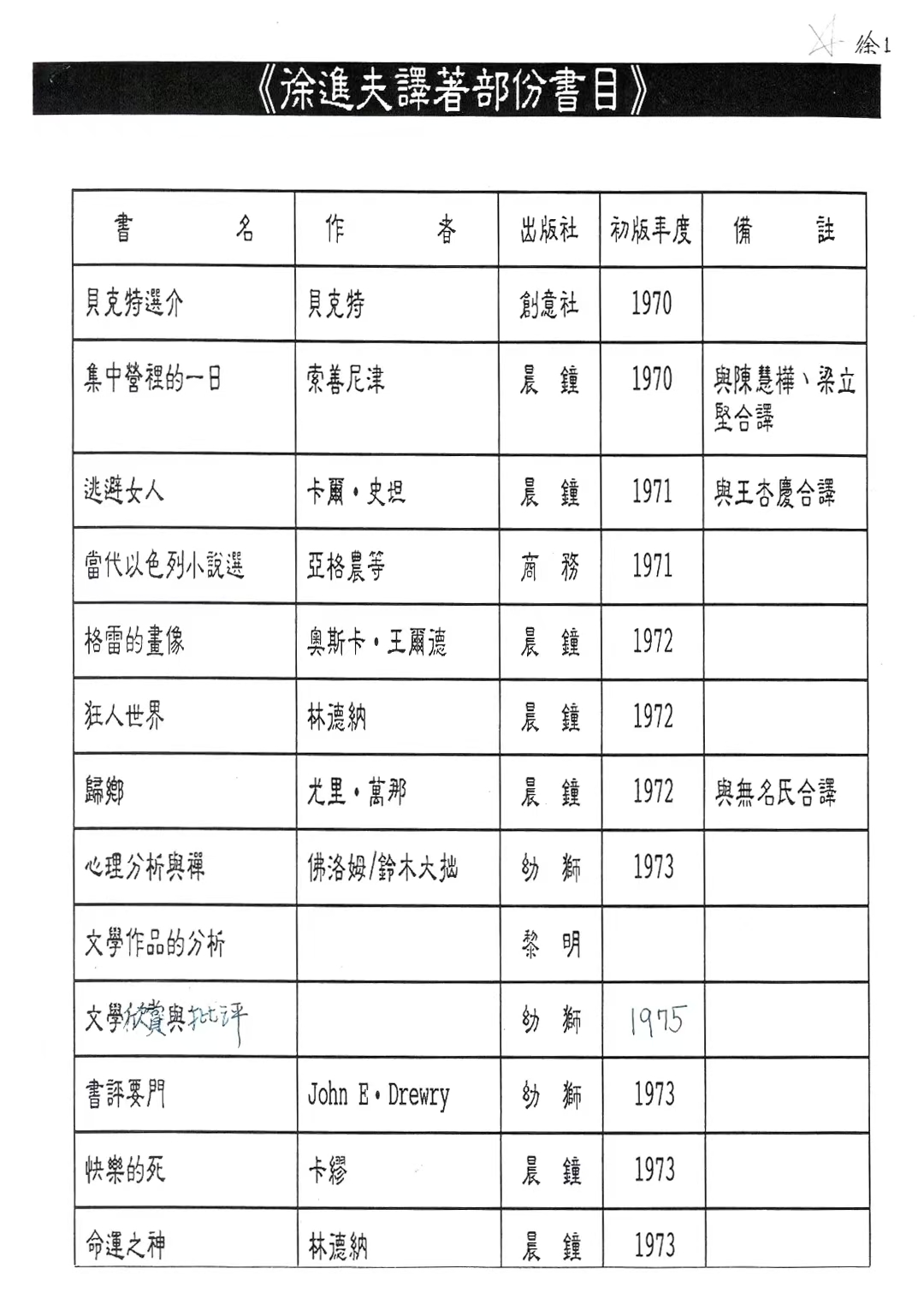

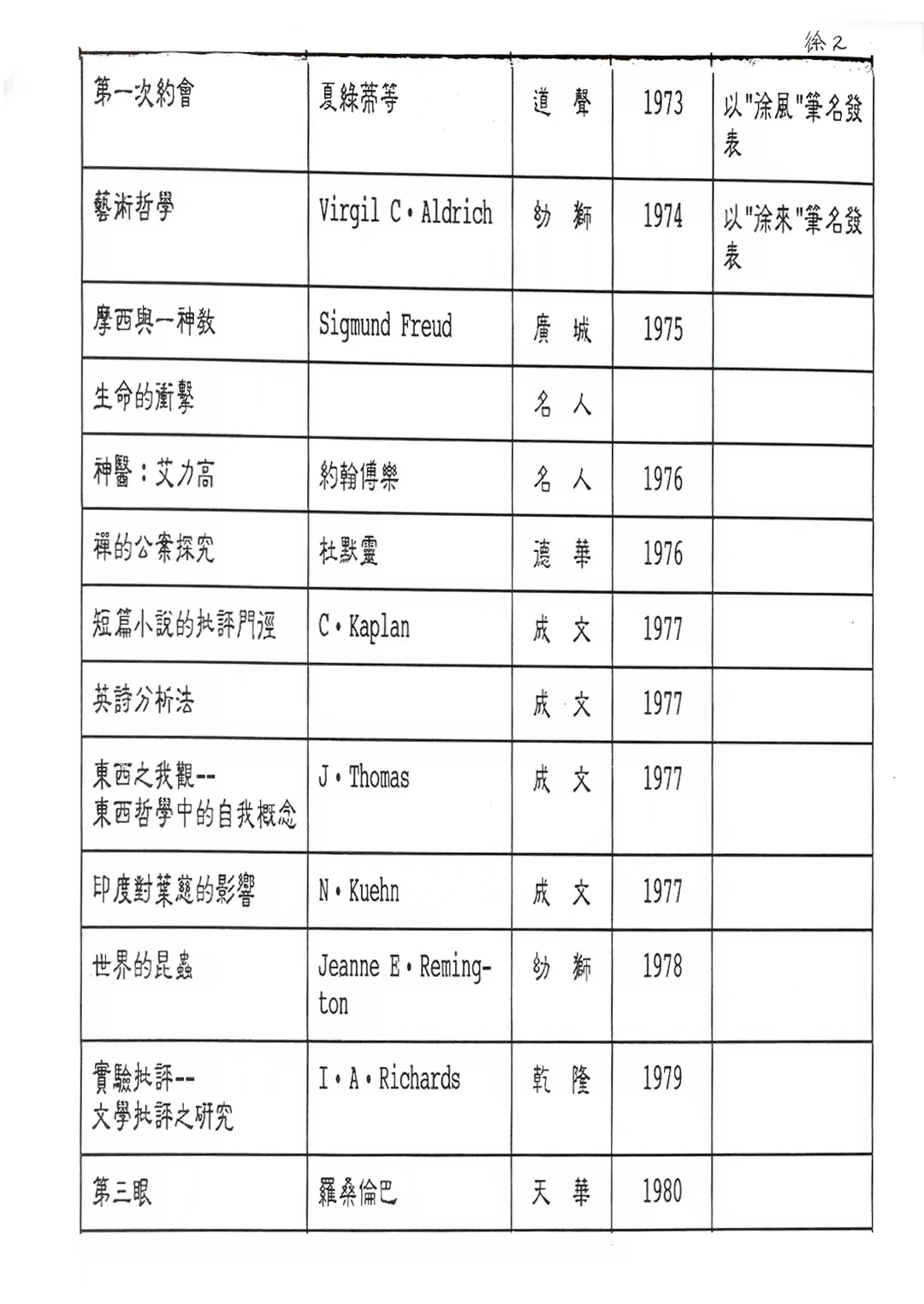

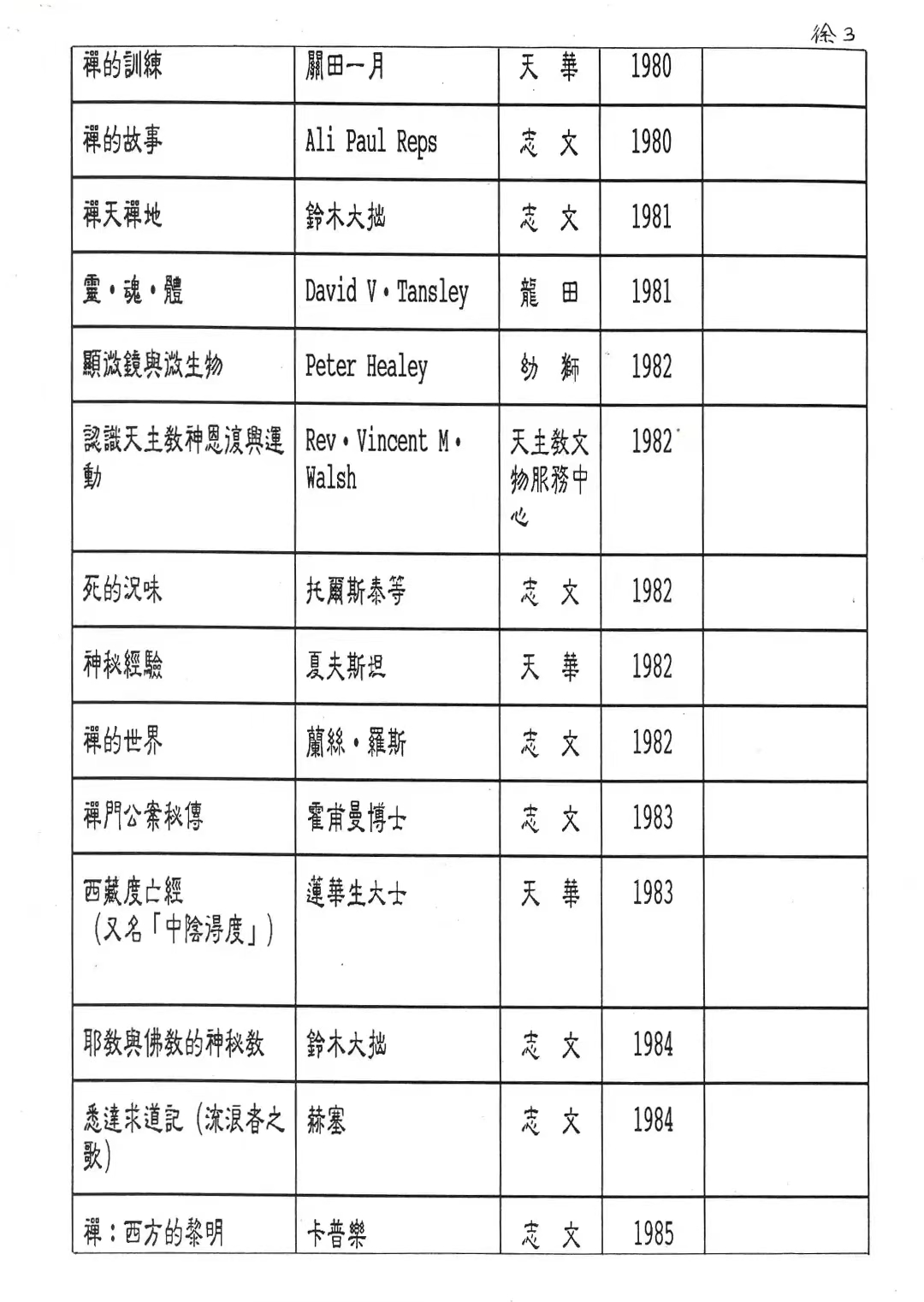

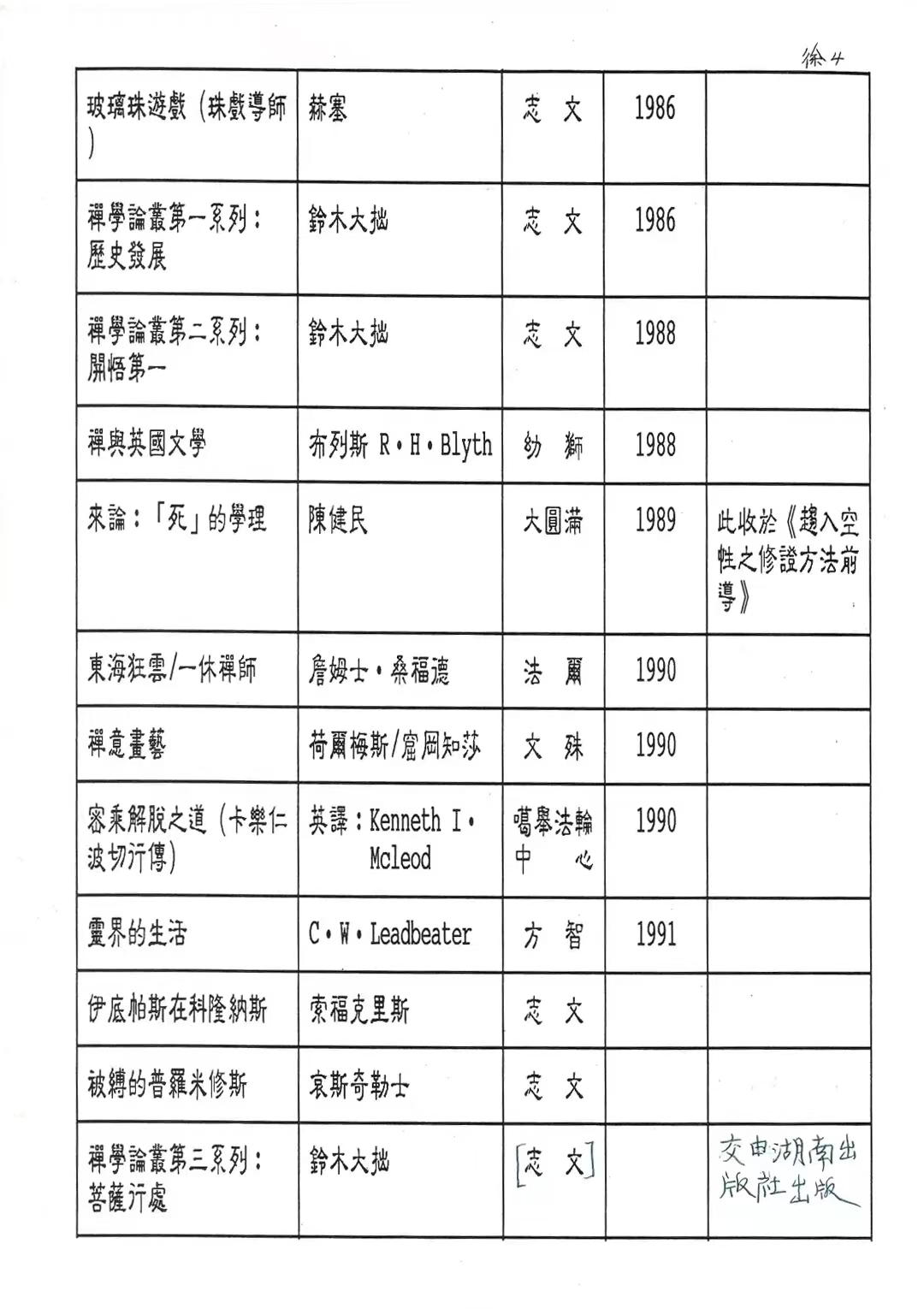

編者按:徐進夫,著名翻譯家,譯著頗豐(附後),曾師從南懷瑾先生,是南懷瑾先生創辦的東西精華協會早期會員,並參與南懷瑾先生創辦的《人文世界》雜誌編務工作,劉雨虹老師說:“自從《人文世界》出版以來,編務忙得最多的,要算是徐進夫了。不但編務多由他負責,每期的稿子他也盡力拿出長短各數篇。”

《悉達求道記》讀後感

徐丹

【前言:我的父親,是徐進夫】

「你看過我爸的譯作,感覺如何?有什麼特別不一樣的嗎?」

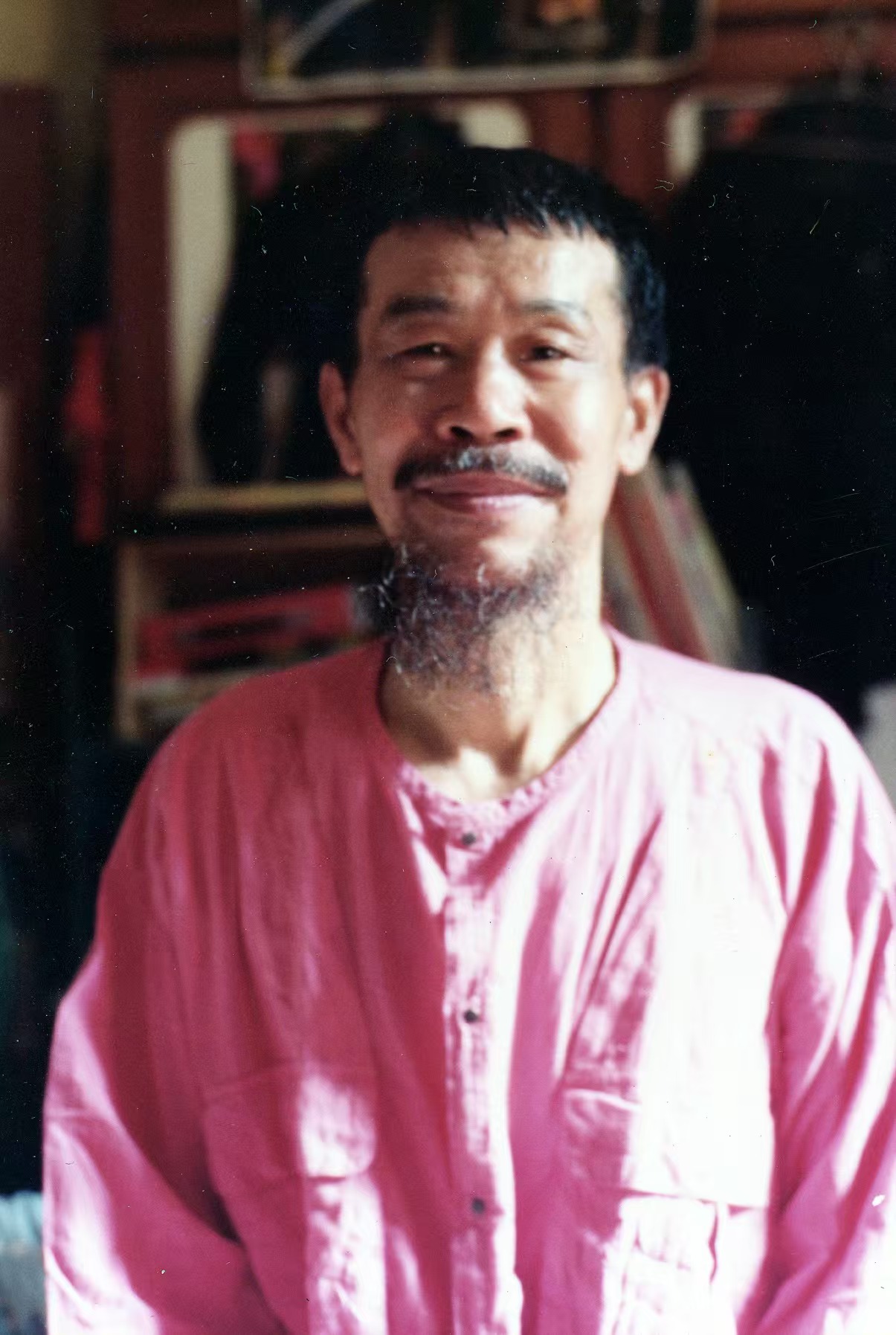

印象中,我的父親是一個老頑童型的老爸,甚至跟故事中的道濟禪師有若干重疊:人稱高人學者,飲食不拘,最喜歡西門町的老店快餐,一塊控肉幾道菜,認真的問題從來沒認真回答過,讓人(其實只是我)難以安心又充滿期待。似乎只有在寫稿的時候,才會沉靜下來,專心一致。

其實,以我跟他相處的經驗,很少直接看到他寫稿的樣子。

最近開始協助母親整理他的作品。我一直很好奇,為什麼身為翻譯,卻會被人如此崇敬,翻譯不就是力求精準,沒有什麼揮灑空間嗎?在某些人眼中,為什麼他的譯作甚至能被稱為他的作品呢?

但強調辯證精神的我,覺得在看之前,先從其他人的角度理解,無論優點還是缺點,我都應該要平心接受,所以就先開始我的詢問之旅—其實也沒到哪裡去,就是有機會就問一下。

首先,我從網站上,看到有人針對《西藏度亡經》的不同翻版本討論。有些人什麼都不說,就是推薦徐進夫的譯作⋯⋯嗯,看了是有點開心,但其實對我了解真相不太有什麼幫助;有些人相對推崇其他人的譯作,因為感覺比較準確:這我也能接受,畢竟我知道他精通的多國語言,多半是來自於自學,在一些比較嚴苛的驗證上,或許難以滿足某些人的法眼。

就我來看,能客觀接受各種批評,對我理解父親:徐進夫這個人,其實更有幫助。我身邊相關的長輩,在他過世後,一直幾近神格化的稱讚他,老實說我反而比較難以接受。

我怎麼能認為一個當我問什麼是禪,而他又回答禪就是屎的人,是一個完美無瑕的人呢?一定是主觀情感作祟,因此我持續尋找更多答案。

接著我看到一篇關於他的紀念文章 梁立堅先生的〈破浪之後,登岸—懷念翻譯家徐進夫〉,根據內容,是他過世一個月後所書寫、發表在聯合副刊,而後被轉載到網路上。主要是感慨希望多一些這樣勤奮、專注的譯者,且認為他在翻譯領域的成就,無愧於他這一生云云。

但其實這與我從身邊的人所得知的訊息也差不多,只知身在此山中,雲深不知處。我想要了解的,是更深入而客觀的解析,講說為什麼他以翻譯者的身分,還這麼特出。

我從小跟著他在光華商場鑽進鑽出,他找他的孤本,我找我的漫畫,但基於對商業成品的愛好,我也練就一項功力:從舊書攤找到他翻譯的書。每當我一眼晃去,就會不自覺的先找志文出版社的淺藍標記,接著鎖定有「禪」字眼的相關書籍,往下一看,有相當機率就會看到他的名字,我就會得意的跟父親邀功,但往往只會獲得一頓白眼。

現在的我有點明白,誰都不會希望看到自己的作品被賣到舊書攤吧!這是某次我親眼看到自己設計的書籍,被擺在金石堂的特價書區的時候,才立地成佛的頓悟,在此略過不提。

終於,在最近,我看到了一篇文章,是由天下遠見所刊登、陳克華先生所寫的網路短文:〈譯者徐進夫〉。

在他的文章中,描述於他年輕的時候,當時文青人手一本的名著,往往都是寫著一個熟悉的名稱:徐進夫,而後因持續對文學與禪學的興趣,發現他循著的竟是「徐進夫」翻譯的路徑。

而非常難得的,他以我期待已久的態度 基本上是基於客觀的描述,表達了對他譯作的看法,其中的片段是這樣的:

「徐進夫除了流暢信實的譯筆令人印象深刻外,就是那動輒三、四頁,長度遠遠超過原文的詳盡的註解,使得每一本禪書讀來都像給初學者的佛教百科全書。」

更因如此,讓他追尋欲知的學問時,有著相當大的幫助。這讓我想起,某天與母親在公館找書時,剛好接到一個來自大陸某出版社的某編輯來電。

根據母親(陳玲玲=洪祖玲)的轉述,該編輯於電話中表示,大陸早期盜版猖獗,常常將作家或譯者的名字隨便換一個,就將作品、譯作轉印,該編輯表示,剛開始時他也不知道這樣的狀況。然而初任編輯的他,發現有若干有著非常流暢的文筆、以及相當強烈的特質的譯作,分別為好幾個不同譯者的名稱,甚至是同樣內容不同書名,但恰又是在相同領域:哲學、宗教與文學等。

他深入追蹤、查遍後發現,這些作品,無一例外的指向同一個譯者,也就是臺灣譯者徐進夫。基於他對父親才華的讚賞以及他的良心所驅使,他決定找到徐進夫的家人,並直接與之購買版權,並希望能正式以他的名稱出版相關作品。

其實冷靜一想,翻譯作品的版權所在,應該還是在出版社手中吧?但聽到父親在這麼遙遠的未來有著如此欣賞他所專注工作領域的人,也還是讓人非常振奮,更有甚者,強烈的文字特質讓他的作品從匿名的盜版書海中被辨識出來?聽起來也像是種當代神話。

如今,我想知道的訊息也大概都有了。他的文筆順暢而平實,也許所用文字並非常俗,而他在註解上自稱「蛇足」的詮釋,也相當程度的讓初學者能理解故事中的描述與隱喻。而他選擇的作品,更是許多後起文學家的入門階,就是這樣一個猶如在耳畔諄諄教誨的師長,一個字一個字的解釋其中的意涵⋯⋯。

我想,他是一個真正值得我尊敬的父親。他於細節不厭其煩的交代;沉浸在一個領域之中、卻又幹著該由另一個範圍所做的工作,老實說,跟我做事的風格,還真有若干方面的類似。

他是一位透徹通達,但放不下心、嘮嘮叨叨卻又喜歡調侃自己的譯者;我是一個會從基礎開始構築,也會對業主反覆解說,SOP 應該怎樣做又盡量表現的如沐春風的品牌規劃者。

或許是基因的作用,或許是知識的脈絡,讓我與他這樣一個自幼生死分離的父與子,竟然在從事截然不同的工作上、態度與風格竟然是如此一致。

突然感覺我又與他相近了,也似乎了解一個在幼時的我的眼中,似乎總是瘋瘋癲癲的老爸。

《悉達求道記》讀後感

或許大家會認為,這裡的悉達就是悉達多,也就是釋迦牟尼的意思,其實並非如此,悉達是悉達多是事實,不過只是因同名而來的譯名變化。這裡的悉達多,如同我們知道的佛祖,一樣是個天資聰穎、內外俱修的貴族(因為留學英國時得悉、印度傳統宗教的最上層階級是祭司,而祭司階層的最上層稱為學生—即將成為神、這輩子先體會人類生活以便將來管理之的學生。這樣的社會制度與宗教體系合一之下,我想這邊可以通稱他為「上層人物」)之後,然而,或許是聰明的人在那樣的大環境之下,一定會產生的疑問:我們奉行不悖的一切,是否真是真理?是否準確而無誤?這其實是有獨立思想的人,在任何環境都會產生的疑惑。但運用宗教要素,結合婆羅門徒的修行過程、及其延伸的必然目標:自我追尋,更恰到好處的結合這樣的一個青年追求人生意義的大主題。

其中有大悉達多(佛祖)與小悉達多(主角)的會面與會話。父親(徐進夫)在序言曾說,有不少讀者無法理解,在十足的崇敬之下,為何不拜佛?這方面可能是因為心無成見,看了倒是沒有多大的問題。

首先,佛陀的出現,是明確指出他在這條路上(這裡意指婆羅門教及其延伸),所看到的終點:能夠找到最完美、最佳的詮釋,佛陀已經找到了,或許已經是至理,但也無從驗證。但是,在這個時刻,答案依舊不是主角所要追求的,那他要追求的就不會是這條道路了。

佛陀的完美、無瑕,讓主角崇敬,但那是做為一個人對另一個人能達成的完美而崇拜,不代表他是接受一樣的結論,以及要追尋同樣的道路,甚至更自認敏銳的,可能有更好的詮釋。我想這部分,赫塞的思考,就像許多科學家尊敬愛因斯坦,但不一定要拜在他門下,以及想要從事一樣的研究,甚至是基於爭雄鬥勝之心,想要超越與突破。

而作者更巧妙之處在於,把印度尋道者中的尋找眾生出路的解答,以及尋求自我的兩個意涵,明確的區分開來。眾所皆知的故事:佛陀認為,擺脫生老病死之苦,在於超脫輪迴,理解世間為幻象;而主角要追尋的,或許並非這麼偉大的事物,而是知道自己存在的意義,就像絕大多數青少年一樣。佛陀所說或許讓作者若有所悟,但絕非能放下一切的大徹大悟,更是在自我驗證前無法理解的道路,況且,也跟主角這時想追求的真正自我不太一樣。

這個差異,確實是能夠細緻辨別其中差異才能產生的疑惑,而佛陀也知道這個不同,所以佛陀對他有一定的讚賞,但也有提醒不要聰明反被聰明誤,鑽牛角尖,這也是難得的入世提點,也為將來可能的殊歸同途留下伏筆。

在序篇中,我也看見了所謂「比原著更多的註解」之意,這是一個不想讓人在求知之時的細心備註,更能感受父親翻譯之時,對於赫塞學識的讚賞。但父親說的不錯,想要單純的享受故事,那就看故事而略過註解就好;但若對於每個意涵均要追根究柢,那父親的文本就是不可多得的寶物。

上述是感想部分。對我來說,或許我的觀點是技術面取向了些,但單看故事本身的文筆簡樸而流暢,原本就能享受故事本身的樂趣;而對於註解的細膩完整,也絲毫不減其樂趣。或許在現在,原本看一段就要 GOOGLE 一堆還找不到的資訊,在這邊獲得詳盡的解答。就跟我個人曾遇見、大家稱其為名醫的醫生一樣,並非僅掉些名詞書袋莫測高深,而是盡量以詳盡的描述,生動的比喻,讓一般人都能理解其意涵,這方面確實讓我很有熟悉感—並非對記憶中的父親,而是我習慣的企劃描述。或許真有遺傳其事呢,老實說,現實中的他,對我的提問一直都沒有如書中標註的這麼清晰,或許他認為該說的都寫在書中了。

最後,則是對父親文筆的感觸讚嘆。如前所說,我還緊繃、預期著會有一堆艱深難字,畢竟他也有人稱大學者的頭銜。但是認真看過後,其實相當簡單,甚至可以說是有清澈而舒適的感覺,宛如山中溪泉,清澈、單純而流暢,但仔細一看又似乎深不見底,絲毫沒有當下許多小說譯作文字中的乾澀感。配合著註義,能夠感受到他沉浸洗練文字中的樂趣。

不自覺的想起他最後在陽明山上小溪山谷旁自由度日的景象。

相較於有著龐大篇幅的後篇,前篇部分更像個開場白:主角決定踏上尋找至理之路,歷經跟佛陀一樣的苦行與疑惑,最後親見佛陀,崇敬中萌生對於追尋答案的疑惑,一直到與同伴分道揚鑣為止,可以說,悉達多的驗證之路在後篇才真正開始。

他選擇了入世,選擇接納一切,是以既超然又不抗拒的接受著一切:與名妓學習愛之道,與豪商學習商之路,想要從真實生活中找到至理的蛛絲馬跡。其實從一開始他選擇的道路就可以發覺到,他有著抗拒既有道路的心態:一開始拒絕家族給的,後面排斥婆羅門苦行者給的,甚至連佛陀完成的理念都有點抗拒心態。

其實這也是我們都會有的經歷。面對自己將前進的道路,有著超越一切遠大目標的人,往往不想以既成道路為優先選項,寧可披荊斬棘,重新開拓屬於自己的方向。這裡我想赫塞並未提出任何的批判,因為,雖然可能是錯的,但也可能是對的,也可能是繞了一圈後發現誰的方法更好,但這都不重要,因為這些都是無可避免的過程。

一切出自於必然的偶然。一如主角的好友,聽佛陀之道後,宛如醍醐灌頂,這個人既然獲得自身的滿足,就不會選擇再度踏上旅程,這是必然的事情;而主角聽過佛陀講道之後、反而更確定該繼續踏上追尋之旅,這也是屬於悉達的「必然」,看似流水無跡,但水的流向似乎已經如此自然的決定,或許會因為遇到溪石而有短暫波折,但最終的必然有其物性。

但也如流水一樣,他在樂園的經歷,可以說是另一個自從見到佛祖後的重大轉折:他以入世之道尋找解答,而入世原本就是宛如線團般的混雜,或許對不知所以又熱愛紅塵的大眾,他的經歷就是一個高物質生活水平的聲色娛樂、更是許多人追求的目標;但目標不同,這就不會是他的結局,甚至更因此感到痛苦。

後半段有幾個大場景,而遊樂園與城市,則是他驗證入世的重要地點。他在遊樂園獲得了被愛,在城市獲得了人們的尊敬與物質滿足,他開始時是以完全不同的驗證與超然心態,來學習探望一切,只是,這個「放開」,恰巧落入了佛陀對他的提醒:聰明反被聰明誤了。

原本的他,就像一個高超的玩家,眼光在這一切之上,但他看到了其他人沉溺其中的投入、滿足與感動,變的羨慕起他人來,最後當他發現自己也變得跟他們一樣時,感覺卻是窒息與難以接受,雖然已經過了多年,他的根本,也讓他走上必然的過程:繼續旅行下去。

在這裡,是許多人的終點,反而是他的起點,而他的目標,卻是他旅途中的一個經過點,也就是當初他曾經過的渡頭。在這裡,赫塞是用神明(應該是毗濕奴)的化身隱喻著智者,或是特定智慧的象徵。毗濕奴是個人因其他因素而熟知的印度神話創世神,在這邊看到父親的註解,雖然在拼法語音譯上略有差異,但感覺也是來回交疊,這是題外話。

主角尋回了當初的河口,但一身錦衣尚未脫去,這時候遇到了當初的好友。這個好友我想作者是做為不斷對照當初的他的作用,他的名稱高聞達,也是毗濕奴的化身之一。這時候也感受到作者結合古今的「小說」感,其實主角一路過來,許多人的名稱都是以多重化身聞名的毗濕奴,或許他就是在一個大我中尋找自我的過程?或是借由神話般的史詩,描述悉達多的探究之旅?

其實哪點都不重要,我一直覺得,好的品牌/作品,需要的就是這樣彷彿真的人體構成一樣,完整的骨幹,仿真而精密的器官與筋肉,還有能帶出這個肉身的靈魂,層層交疊,細密而連貫,這樣一個已經接近傳奇故事的鋪陳,已經是相當難得也合理的。而回過頭來看父親的文字,能把這些縝密又綿延不斷的安排,清爽的表達出來,又個別將注解巨細靡遺的附上,我這個兒子大概只能自嘆弗如了。

故事來到最後一個重要場景,也就是渡口。在這裡,主角與曾經有給過他高深莫測印象的渡人婆籔天共處與學習。這邊的安排又是另有一番意味。故事開始時,大家或許以為這是佛陀另一個寫法的故事,連名稱都一樣;其實主角一直與佛陀的路線幾乎重疊,一直到遇到佛陀本尊,才產生岔路。回想到這邊,頗有科幻小說的意味,也就是「見到了自己反而會讓自己變成不一樣的人/做出不一樣的選擇」,我想赫塞也有若干玩味之意。

而與佛陀的分離,是為了找出屬於自己的至理的方法與道路,但在樂園,主角卻迷失了;就在大家以為,主角可能發現當初佛陀的指引才是對的時候,主角又找到屬於自己的目標,也是道路,也是方法,就是在渡口。

回到渡口,也就表示他終於成功的在岔路尋找到自己要的道路。或許開始與佛陀的分岔是種反抗心態,但終究,他找到了屬於自己的方法,這時候的他已經不是當初有爭強鬥勝意味的他,但反而這時候的他才能找到最自然屬於自己的道路。

這裡的渡人,也暗示為毗濕奴化身的婆籔天,其實更像是「自然的代言人」,或許暗示其為毗濕奴的「天意」也在此,就是藉由非人為之力,反而讓他找到自己。但這個自己雖然是快樂而舒暢的,卻還沒有經過真正的抉擇。當初於遊樂園所遺留的一子,借由瀕死的愛人帶到他身邊,再次讓他感受到另一層困惑。

讀到這裡,讓我不禁思考,當初父親在與我的最後那段時光中,是否有連結到他曾翻譯的這段經典?我想一定有所聯想,只是成分多寡而已。一個獨居山泉溪邊的孤獨漢子(先不論似乎有個似乎是神明的夥伴),在人生步入後半段時,僅有的血脈就是當時不到 12 歲的兒子。仔細想想,根本與故事中設定一模一樣。但我又想,我在記憶中,父親雖然對我如悉達多對他兒子般的百般呵護,甚至可以說是對我有點放縱溺愛,但我當時也並未如悉達多的兒子 且不說固執頑劣,而該說富有自己的想法,是吧?

我記得,我對他只有孺慕眷戀,雖然有時宛如悉達多的好友高聞達般,對他的隱晦禪機頗感不耐,但也幾乎沒有遷怒於他的任何記憶。我想,或許他也因此吁了一口氣也說不定,也許他就是在等這最後的驗證:他會不會一直疑惑自己是否是《悉達求道記》中的主人翁?一個無法擺脫某種循環的人物?

我想他所得到的答案,是明確而否定的。每個人和經歷都是獨立的個體,每個人與事件都不會相同;或許總會產生類似疑問,但最後驗證得道,得到解答;或許他最後是有意的選擇在母親與我赴美時離世,只是為了獲得這個答案,一個不同於果陀的答案。

也許不是不能理解父親有點不想落入「圈套」的心情。在書中,主角因為兒子的離去而倍感煎熬,這其實讓我強烈感受到赫塞於書中的各種大小循環:一開始,主角小悉達多基本循著大悉達多、也就是佛陀的路線前進;直到他們兩個交會、碰撞,才開始產生出歧異;而就當這層歧異開始產生作用,他對自我的經歷感到懊悔、以為要走回頭路時,他又找到了屬於自己的證道之路;小小悉達多隨著瀕死的母親出現,其後堅決不接納他給的一切無論好壞、一概抗拒的反抗心態 卻也直接淺顯的表達當初自己的模樣,只是表達跟型態完全不同;這一圈又一圈的循環、碰撞、分岔、再碰撞,確實讓人有難以擺脫的感覺,也強化了主角自圈圈中超脫得道的強烈渴望感。

我想所有著作,都是作者將自身經歷與思想的結晶、化為一個完整的故事的方式。我並不瞭解赫塞,不知道他是否將自身所遇到的想法與事物,將之溶入《悉達求道記》中;但我可以肯定,悉達歷經的思想與過程,就算只是蜻蜓點水、淺嚐則止,赫塞也一定曾有類似思考的軌跡。

或許這一切原本都會化為故事中簡短的過場水痕,然而父親卻藉由譯註,將之都強化了出來。悉達於河畔的體悟,每個水流的匯聚,都無法明示與預測,但依然有其物性、及其所產生出來的必然性,只是往往不是人的智慧所能推估與容納;此外,從河本身的名詞、用以形容的動詞,一直到河流的不同區段,亦表徵了同時存在的大我與小我,以及此時此刻、僅在眼前的自我。

非常微妙的,應是從未閱讀(或仔細閱讀)《悉達求道記》的我,竟然對這樣的思考與邏輯了然於胸,看著父親的詳細解說,就像讀著自己已經知道的事情一樣。在《悉達求道記》的最後,主角藉由與老友接觸的瞬間,把一切不可言喻、難以描述的經驗與想法,電光石火的傳了過去;而我或許也在與父親相處的時日,他也曾透過無數無法言喻、或是隱藏在相處的過程中的方式,讓我了解了父親試圖讓我知道的這一切。

或許,父親多多少少依然認為自己是悉達,或至少也是一個小小小悉達吧;自已也試著藉由與書中主角悉達的碰撞與分歧,產生新的岔路,而能擁有不一樣的情節出現,更能因此跳脫出去。

而我,則希望父親確實滿意自己所創造的故事,以及故事的後續發展。

作者:徐丹,畢業於英國創藝大學 (University for the Creative Arts),品牌規劃者。略涉美學出版/媒體/影像/設計/創意/行銷等,曾為多家大中小型單位與出版社進行出版、設計與規劃,曾負責規劃自有品牌【圓方文創】相關事宜,力圖讓圓方文創能成為提供大眾一個雅俗共賞的生活多品牌平台。

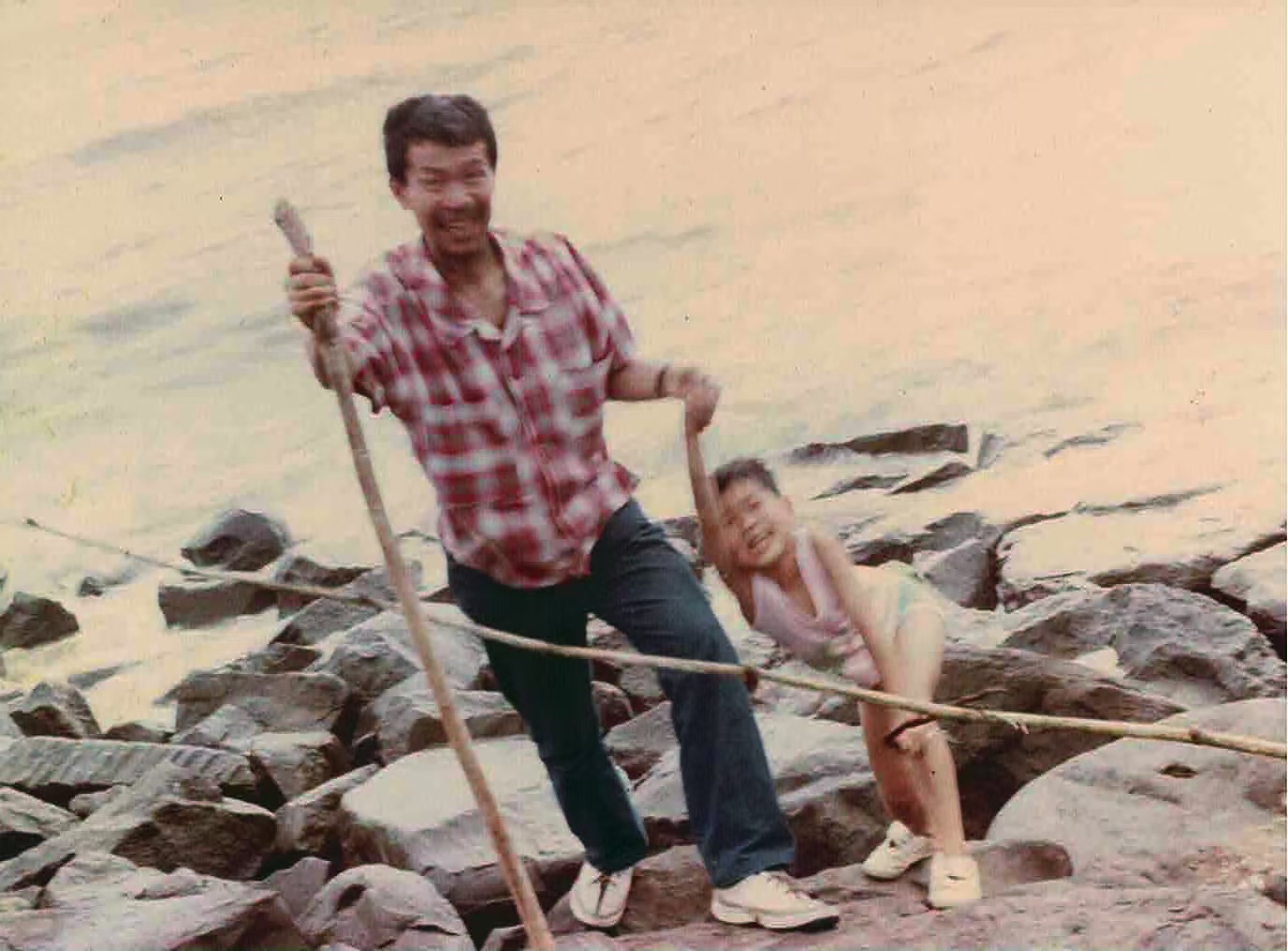

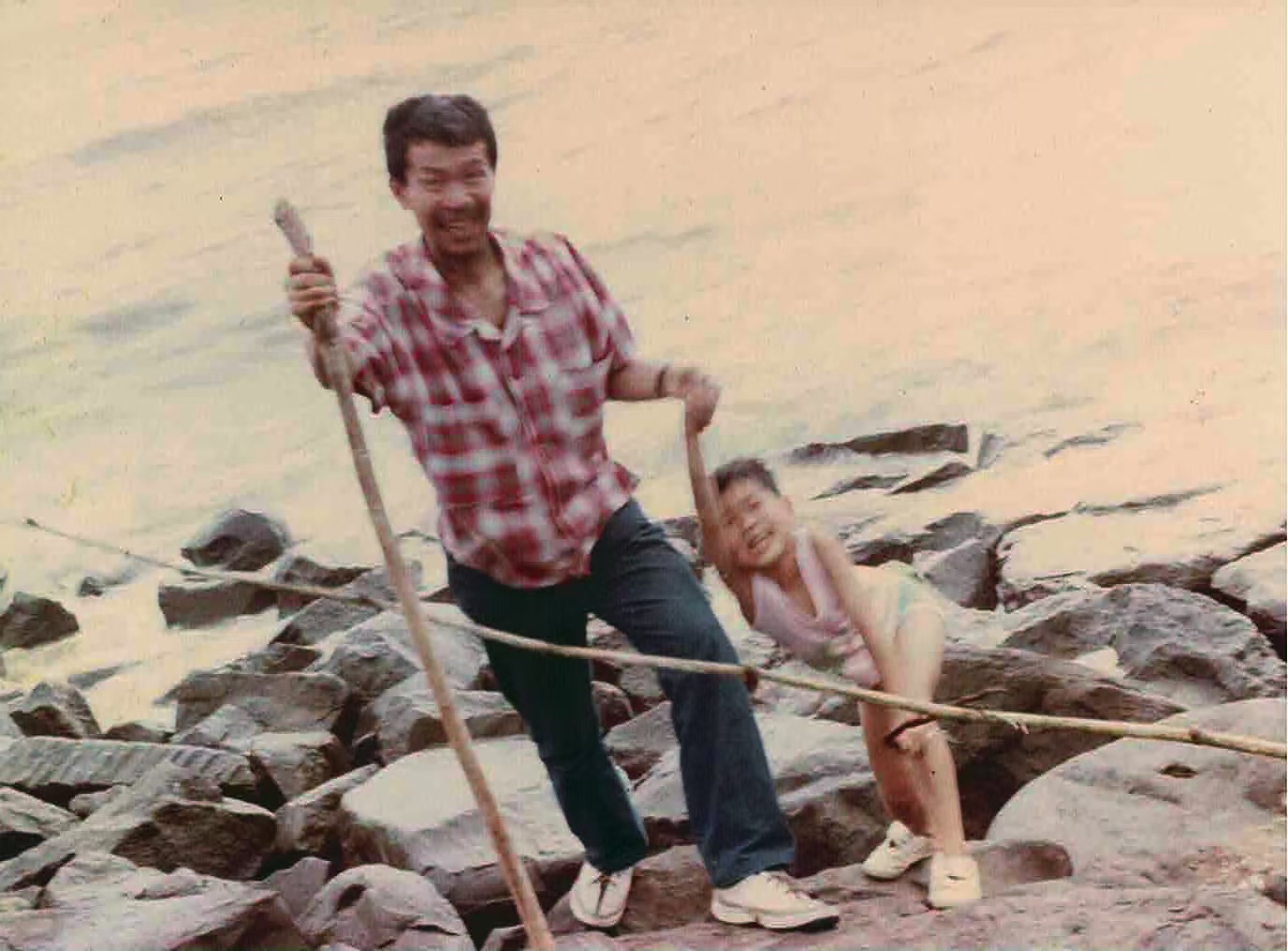

作者與父親徐進夫先生 1986年八里海邊

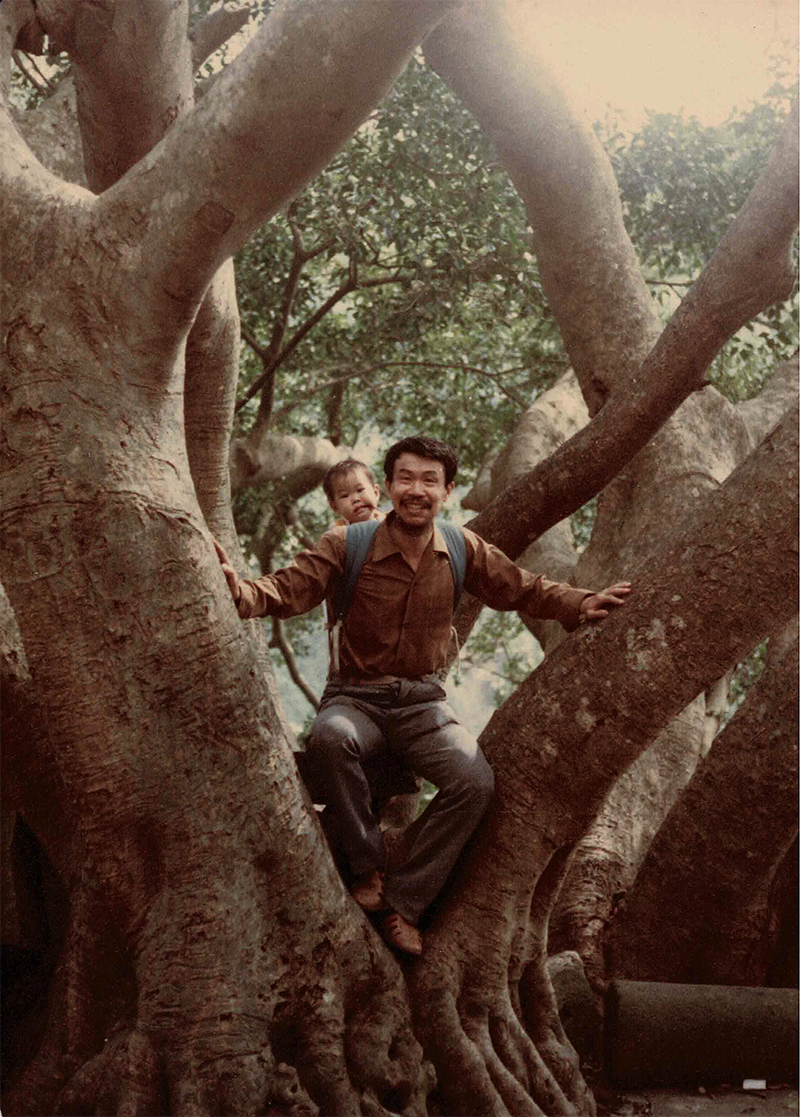

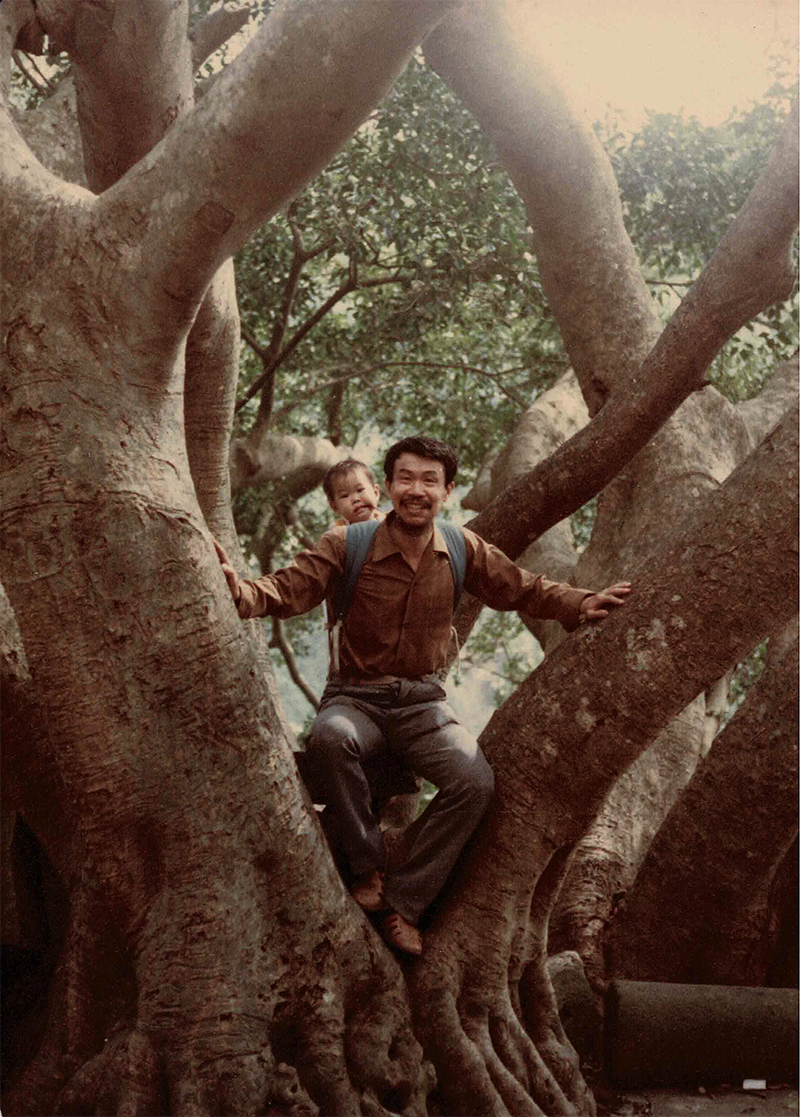

作者與父親徐進夫先生 1981年在台湾师范大学

作者與父親徐進夫先生 1980年內胡金龍寺

注: 徐丹撰文並設計