本文源自东方出版社2023年1月出版的《万里无云万里天——口述南怀瑾》,转载自温州南怀瑾书院公众号。

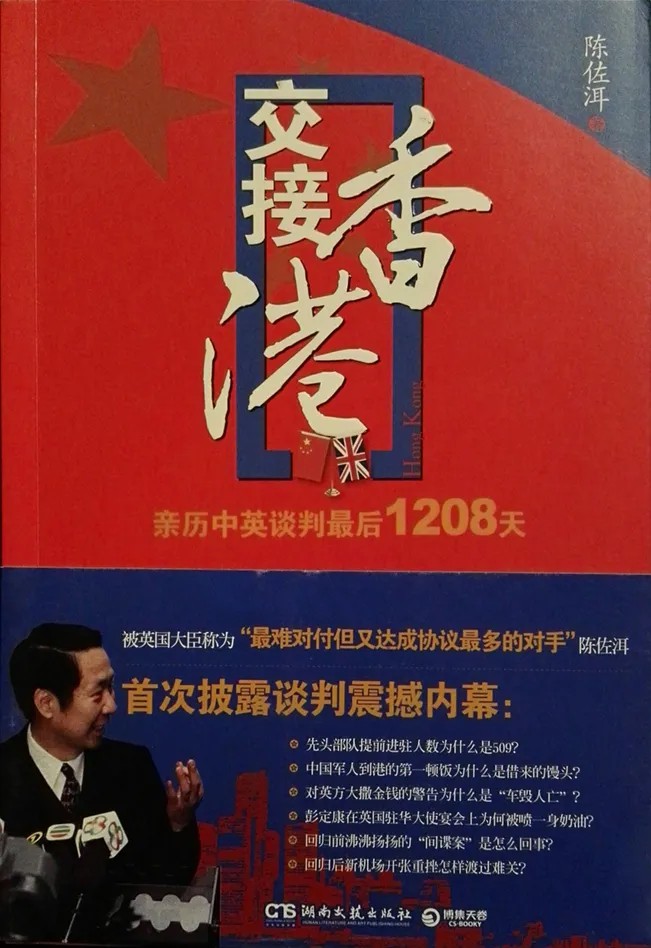

陈佐洱,1942年12月生,全国港澳研究会创会会长。曾任国务院港澳事务办公室常务副主任、党组副书记(正部长级),全国人大香港特别行政区筹备委员会委员、澳门特别行政区筹备委员会委员,第十届全国人大代表,第十一届全国政协常务委员、港澳台侨委员会副主任;教授,博士,中国作家协会会员。出版有回忆录《交接香港:亲历中英谈判最后1208天》《我的港澳情怀:走过的路和思考》及散文集、译著多种。

1994 年陈佐洱出任中英联合联络小组中方代表,亲历中英关于香港政权交接最后 3 年 8 个月的谈判过程。有着“香港回归后过渡期第一谈判手”之称的陈佐洱,曾与英国“末代港督”彭定康一众就维护中国香港基本法规定、阻止港英撤走前打撒金钱、给未来特区财政“埋地雷”等事有过激烈的交手。在谈判工作面临巨大压力和困难的时候,陈佐洱结识了南怀瑾,成为一生挚交。

时光如白驹过隙,是非对错被后来发生的许多大事所验证。亚洲金融风暴爆发后,董建华、梁锦松、唐英年等特区政府要员,都曾当面向陈佐洱致谢,赞赏他当年“车毁人亡”这句警示。而今,陈佐洱早已褪去谈判桌上唇枪舌剑为国出征的凌厉之势,出身书香之家的他更具回归儒雅的学者气质。对于“一国两制”和香港澳门,陈佐洱有着多重身份,他既是港澳回归的见证者、亲历者,亦是“一国两制”的践行者、研究者。本次访谈,他缓缓回忆,轻描淡写,他和蔼慈祥的笑容里,记者丝毫不见当年唇枪舌战的威风,能捕捉到的,除了云淡风轻,还是云淡风轻。

陈佐洱的家族在上海声名显赫:他的伯父陈伯吹是中国著名儿童文学家,被誉为“东方安徒生”;父亲陈汝惠也是 20 世纪 40 年代上海“孤岛文学”著名作家和教育家。陈佐洱的弟弟陈佐湟是中国著名的音乐家、指挥家,亲自组建中国交响乐团并担任该团首任艺术总监。陈佐洱的堂兄陈佳洱是位著名的物理学家,中国科学院院士,曾任北京大学校长。这样的家学渊源,加上陈佐洱的从政经历,使得他的身份更多了一层厚重。在与南怀瑾的交往过程中,陈佐洱的一对女儿也成为南怀瑾的忘年之交。

记:之前我们拜读过您为纪念南怀瑾先生写的文章《天香桂子落纷纷》,在这篇文章里,我们大致了解了一些您跟南怀瑾先生的交往。就这篇文章的一些衍生问题,请您多讲些故事,让我们更多了解南怀瑾先生。就从您在武夷山品尝南师专供大红袍开始吧。

陈:2017 年,我刚在香港参加了纪念特别行政区成立 20 周年活动,应邀到福建武夷山去给闽港澳三地大学生夏令营讲课,讲“一国两制”,以及香港澳门的回归和回归后如何保持繁荣稳定的问题。

武夷山景区中心有一家茶厂,福建省国际友好联络会的宋会长请我去那儿喝茶。在松竹葱茏的茶室里,厂老板拿出了一件他们的王牌茶——“瑞泉号”。

我一看包装袋上“瑞泉号”三个字,觉得像是南老师的墨迹。厂老板答道:“你们品尝的这种独一无二的茶,是专为南老——南怀瑾先生拼配的,南先生很喜欢这款大红袍茶。”而且,听说南老对它的评价是超过了台湾冻顶的。冻顶是乌龙茶,武夷山的大红袍也是乌龙茶,它是由好几种岩茶拼配而成的,而每个茶厂的大红袍成分大同小异,但各有千秋。

这家瑞泉茶厂的老板并没见过南老师,他是通过南老师的一位学生把这款大红袍介绍给了老师,老师评价很高,然后他们请求老师题字,这是“瑞泉号”的来历,呵呵(轻轻一笑)……包装袋上还有落款是“九四顽童南怀瑾”,加有红色印章。后来我向南老师的秘书马宏达先生求证,马先生证实说:“确有此事。”

陈:我长期在福建生活,对闽南闽北两地的乌龙茶都很喜欢,这款茶的确很好。

记:您见到这款茶时,南怀瑾先生已经不在了,所以就饮茶思人了,对吗?

陈:是的。看到这款茶是 2017 年的事情,当时确实想起了很多往事,所以,我写了那篇文章。当然也不全是因为“瑞泉号”,当时南怀瑾学术研究会正约稿,就来了一气呵成的灵感。文章最早发表在《光明日报》上,后来《新华文摘》《上海文学》几个主流媒体转载了,网上转发就更多了。

记:现在,我把您的思绪拉回来。请回忆一下,您是如何认识南怀瑾先生的?南先生当时在香港是怎样的身份和状态?你们第一次见面,是在怎样特殊的历史背景之下?

陈:南老师从美国回到香港以后,基本上是半隐居状态,一般都不见客,除熟人以外。那个时期,他为促进两岸关系默默无闻地做出了很多贡献,一方面是做台湾李登辉方面的工作,还有一方面是为祖国北京工作,他和汪道涵同志(海峡两岸关系协会会长)联系较多。有一本书《两岸密使 50 年》,记述了那段历史。

南老师的政治经验很丰富。香港是很复杂的地方,也许正因为在从事这项重要工作,他潜光隐耀,不希望多见人。但是他的“亦儒非儒”“是佛非佛”“推崇道家又非道家”、集中华文化之大成的才学,早已蜚声中外,他对促进两岸和平统一所做的贡献,我也曾从汪会长那儿有所耳闻。

所以,我对同在一地的南怀瑾先生久仰了。记得是请南老师的一位在北京的学生,写了封推荐短信。我把信送到南老师的办公室,留下了联系电话。我在香港参加中英谈判,经常上电视、报纸,各界人士都关注着香港回归祖国这件大事情,因此一般都知道我。你如果看过《交接香港》那本纪实文学,就知道 1995 年年底开启中英双方关于跨九七年度那份财政预算案编制谈判的历史。

英方勉勉强强接受与中方共同编制财政预算案不久,我就发现了末代港督彭定康临撤退前假充“好人”,实则是给香港未来“埋地雷”的大阴谋,他把大型基建和教育这些长远见效的费用大大削减,转到增加社会福利上,已经以每年高于经济增长 5 倍的速度搞了 5 年,还要干 5 年。我向上级请示汇报后,就在中英联合联络小组财政预算案编制第五次专家会议上当着中外记者的面开炮了:“中方曾一再表明香港的社会福利有必要随着经济的发展不断改善和提高,可以相信,1997 年后香港的经济发展和社会福利一定会比现在更好;但是自从现在这港督上任后,各项社会福利开支突然变成了一辆在崎岖道路上飞奔的高速赛车,如果继续这样往前开,不用多少年,将会‘车毁人亡’,车上坐的是 600 万香港老百姓啊!”

我当时这一句“车毁人亡”,全香港到现在很多人都记忆犹新。昨天一个香港朋友来看我,说他年轻的时候因为这句话记住了我。这番话,我是1995 年 11 月8 日上午在北京钓鱼台国宾馆谈判时说的;当晚恼羞成怒的彭定康就赤膊上阵,带领一批港英高官对我猛烈反击。他偷换概念说“中方反对提高社会福利,提高社会福利就要‘车毁人亡’”,呵呵(轻蔑地笑笑)。连我一年前中秋节前夕,到大角咀和旺角的床位公寓“笼屋”给“笼民”送月饼,也被人说成是陈某人洒“鳄鱼泪”。更使我难受的是一批不明真相的老头儿老太太也被挑动,举着破轮胎到中英联合联络小组中代处门前“示威”。

在这样的情况下,我受到的压力当然很大。就在最困难的时候,我接到了南老师办公室打来电话说,他们收到了信,南老师愿意见我。

陈佐洱与南怀瑾先生合影

记:第一次见到南怀瑾先生,跟您之前了解和想象的接近吗?在他的香港寓所,您看到什么?都聊了什么?

陈:相当接近。他的精神状况和身体状况都比我想象中的还要好。见了几次以后,他还在自己的客厅里表演舞剑,金鸡独立,360 度转一圈。他告诉我,每天时间是这样分配的,白天在公司办公,晚上上半夜接待学生、客人,谈话聊天,开导话题,获取信息,送走客人们以后再打坐休息几个小时,下半夜主要是写文章。

一进老师的寓所门,就看见大玻璃窗外郁郁葱葱的香港公园,转身面对的是大幅彩墨国画,庄严美丽。几乎满墙壁都是画面上的一池荷叶莲花,左上方是隶书写的禅意深邃的十个字:“一花一世界,一叶一如来。”后来知道画和字是老师的高足、两位台湾艺术家所作。老师应该很欣赏这幅画,从香港的坚尼地道到后来的江苏庙港太湖大学堂,会客厅里都挂着它。也许,老师希望每一位来客都能用心感悟到,大千世界里的一花一叶虽然渺小,但同样涵盖着时空万有之共性,不必执迷于因个体现象而起的种种烦恼。

第一次拜会,南老师就让我和他坐在“茂盛的荷花池”对面。我正襟危坐,目不转睛地注视着神清气朗的老师,倾诉作为外交官维护至高无上国家利益和未来中国香港特区利益的艰难,以及由此遭遇的憋屈。他点着一支烟,微微笑着,有时点一点头,那种小说里描写的仙风道骨,令人如沐春风。

他认为我讲得对!香港如果照这样快的速度去提升能上难降的社会福利,是港督彭定康居心叵测,不怀好意。英国佬充做“好人”,使得将来回归后的特区政府难以为继,完全与基本法规定的“量入为出”理财原则背道而驰。欧洲一些高福利国家的失败经验已经很多了,没有一个政府能够接受得了。南老师侃侃而谈,与我交换对当下香港局势的看法。然后他站起来,领我走到客厅朝海的窗户前说:“收回香港是何等艰难的世纪大事。你对英国人不要客气,但有的时候也要忍一忍,心气要高,心态要平和。要和香港的记者们多些联系,经常请他们喝喝茶……”

陈:当然也有。我理解南老师的意思说,要十分重视传媒的作用,用各种方式更多地跟他们沟通,以便把我们中方的声音更强力更准确地传播出去。

记:那个时候您觉得香港媒体跟我们内地媒体有什么特别大的差异?

陈:(轻轻一笑)这恐怕你的了解比我多,你们是同行,应该有更深的体会,是吧?香港记者对于自己想获得的信息往往刨根究底,顽强执着,甚至蓄意假设前题引诱你钻进去;但社会责任心不是很强。新闻的生命是真实,有些港记对于新闻生命的重视度往往不及追求时效和猎奇。

可能老师是希望我能够更多地了解资本主义制度下香港传媒的职能和特点,学会与他们打交道、交朋友。

记:那么,当时您跟香港哪几家媒体接触得比较多,或者说,哪些媒体发出的声音是我们认为更加客观准确的?

陈:其实你应该也知道,没有什么超然的媒体,也不可能有超然的媒体。香港的媒体也都要听老板的。哪一家媒体是什么政治光谱,受众都很清楚的。

在那段备受压力的日子里,我得到了香港社会各界的支持。有好些普通市民通过《大公报》《文汇报》和新华社香港分社寄來一封封支持我的信。他们心明眼亮说真话,很让人感动。就在第五次专家小组会议结束后返回香港的班机上,一位素不相识的先生走来跟我说:“你是陈代表?在电视里常见你,你讲得好!尤其讲彭定康开车要车毁人亡,讲得好!我们香港市民支持你!”还有一次搭计程车,司机从后视镜里认出了我,激动地说:“陈代表你说得好,英国佬想在走之前把财政储备花光,你可要为我们香港看住这笔‘数’啊。我们信你!”他说信我,实际上是信赖我们共同的强大靠山──祖国。

陈:南老师的寓所跟中英谈判楼很近,在同一条马路上,也就隔了四幢房子的距离吧。谈判楼是一座依山而筑的意式二层小楼,坚尼地道 28 号;南老师的会客公寓是 36 号 B,第 4 层楼。

记:那您大概多长时间会去南怀瑾先生那里一次?还是说每次工作结束了,都会到他那里去坐坐?

陈:也不太经常去,是怕影响到他。关于香港平稳过渡和政权交接的中英谈判议题都是公开的,报纸和电视几乎每天都会有报道,老师他都知道。

在香港回归以前,我的行踪比较敏感,被英方监视,像在“白区”工作一样。我到哪里,身后面常有“尾巴”,我在中国外交部宿舍里的电话是长期被窃听的,但我不时地会去看望他,差不多一个月左右,总会去一两次。

陈:这个我不清楚。我是想不要因为我,而影响了南老师和他周围的学生、朋友们。

陈:是的,每次去他都很热情。我每次拜访的时间几乎都是在下班后,所以常常留在那儿吃晚饭。南老师府上的晚饭,历来谁在谁都能上桌,流水席,大锅饭,老师说这里的餐厅叫“人民公社”。据说,上世纪 70 年代老师在台湾讲学时就习此为常。我在饭桌上也认识了好几位他的弟子,还有允许来访的客人。

老师总是让我坐在他右手边的位子。他自己吃得很少,几粒花生米,几筷子小菜、鱼,一小碗粥。他喜欢听学生们自由开放地谈古论今,只有在争论不休、莫衷一是的时候,他才会像从云端飘然而下,用炉火纯青的平和语气,一语中的给出个答案,而且往往是幽默的,深入浅出,诱导性的,带着警语或典故,这是饭席最精美的“佳肴”。

记者采访陈佐洱

记:南怀瑾先生在香港的学生,哪几位您碰到比较多,接触比较多,比较熟悉的?

陈:有的名字记不起来了。记得有一位宏忍法师,一位李素美,还有谢先生、欧阳哲先生。

陈:应该是的。欧阳哲先生做的菜很好吃,还会按摩。有几次,南老师特别请他给我按摩颈肩,一边看着欧阳哲先生动手,一边指点。

我有个毛病,怕空调开太冷。香港不少地方的空调都是定设在 16 度到 18 度,坚尼地道的中英谈判楼就是这样。每当我一身西装革履,从潮热的光天化日中,走进打着冷气的谈判大厅 20 分钟左右,我的双肩就会被冷气吹得酸痛。不一会儿,就从颈肩往上痛到头部。

所以我的秘书随代表团进入谈判大厅后,就先跑去把空调机的温度调高,提到20 来度。那时,英国人还不知道这个“秘密”。

陈:很高啊。可能那时候也是老师在向欧阳先生传授,第一次按什么部位、怎么按,老师都跟他讲好了。欧阳先生是从台湾就一直跟随南老师的,他祖籍是福建省的福州,我也在福州生活了 26 年,我们聊起他的老家就更加亲切。但是,很可惜,这位老学长在 2019 年去世了。

还有一位外国小伙子,一直跟着南老师学习,很虔诚用心的样子。

我还认识了一些香港当地的朋友。有一位竟是港英官员,他“身在曹营心在汉”,对英国的殖民统治怨声载道,一心盼着本土香港早些回到祖国怀抱,并为此作出了自己的努力。

在南老师香港寓所,还有幸认识了马有慧夫妇,有慧待人温润而泽,却又是非原则分明。她是德高望重的爱国爱澳前辈马万祺先生的女公子,排行第五;丈夫彭先生是有名的香港会计师,他们通常住在香港的。南老师回内地定居后,有慧也常北上相随左右,直至老师弥留的最后时刻。

此外,还有一位朱先生,对《易经》颇有研究的。南老师对《易经》当然很精通,还有一本专著《易经杂说》。但南老师自己轻易不算卦。要是“人民公社”里有人相求,老师就会笑着对朱先生说“你给算算,他会怎么样”,朱先生讲解时,南老师偶尔会在旁点拨一下,启发朱先生。呵呵。(温和地笑笑)

陈:没有。不过,大概是在香港回归前的一年吧,外界传说我可能很快要调回北京,我告诉了南老师。

南老师就这么扭头认真看我一眼,说:“还早着呢。”果然,那次没成!

陈:是啊,因为那句“车毁人亡”,有人打小报告,说因为我引起了外交风波,结果呢,我就没提副部。(笑了笑)后来,我曾想向老师讨教《易经》什么的,他婉言说:“这些都是雕虫小技……”

陈:没有专门去参修,只学了静心打坐。我没有正式拜过师,但一直称他“南老师”,我认为是他的学生,他也一直接受我对他的称呼。有时候亲切地叫我“老弟”,这不影响我们的师生关系。

记:从您的回忆文章里,我了解到,您每次见南怀瑾先生,他都有给您留墨宝,是吗?

陈:不见得“每一次”,但总共大概有 20 幅左右,有的是尺寸很小,从记事本上撕下的纸,(双手比画了一下)大一点的就是整张 A4 纸大小。交谈中他常常妙语连珠,还有精彩的旁征博引,他往往随口背录诗句甚至全首诗,我愚钝,一时听不明白,他就给我写下来明示。他写了,我读后就收进口袋当作墨宝了。就这样,与老师交往的 17 年里,除老师的亲笔信函、赠我著作扉页上题称的“陈佐洱老弟”外,大概还收集了他 20 余幅墨宝。

中央电视台有一次来采访我,专门把这些墨宝拍录了一遍。你们要是需要,我可以找找看。

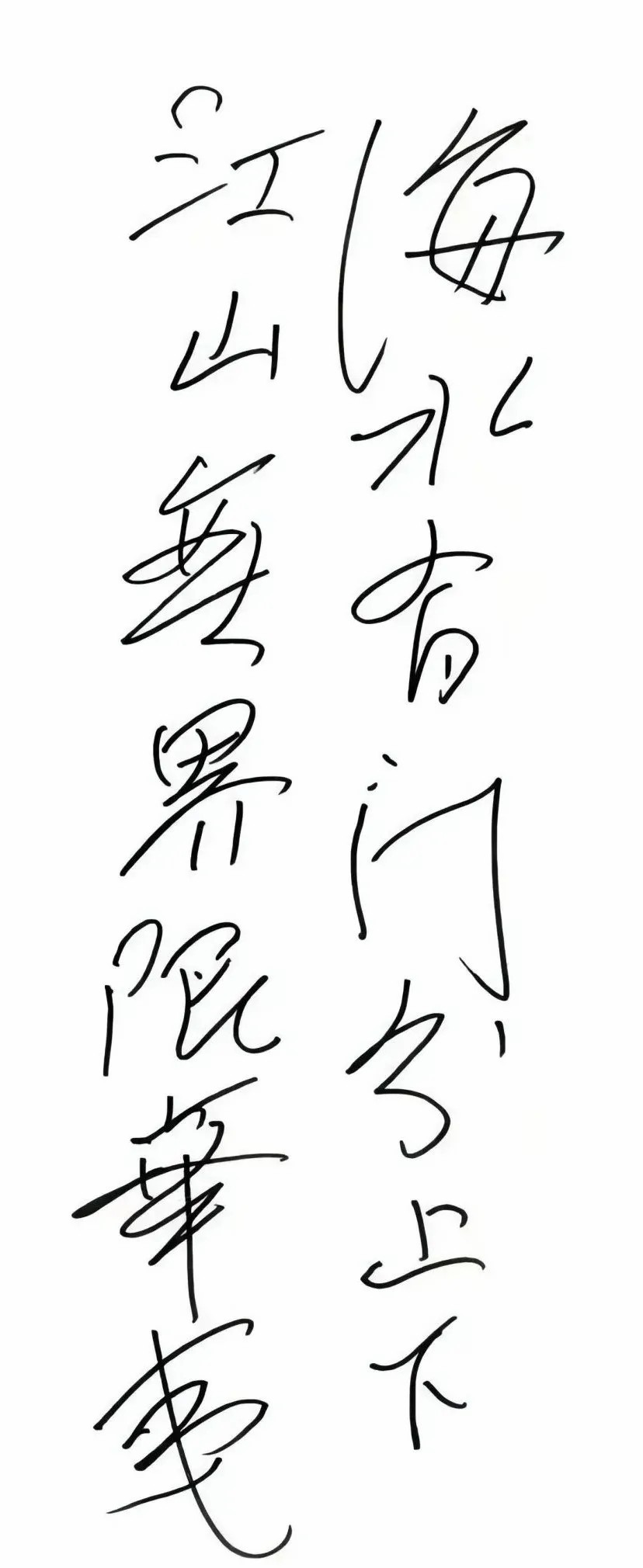

陈:我在自己的书里、文章里都有写过。例如为我励志,老师曾写下明末清初“岭南三忠”之一陈邦彦之子陈恭尹的诗句“海水有门分上下,江山无界限华夷”,用诗人对南宋陆秀夫在珠江出海口崖门抱帝跳海的悲壮凭吊,喻义珠江口上的香港 200 余岛仍被洋夷强占的屈辱史实。诗的基调很悲壮,老师一字字书写、讲解的情景,使我更觉肩负参与收回香港和维护国家主权、安全、发展利益,维护香港长期繁荣稳定的责任重大。

大约是 1997 年的 6 月下旬,在中央一系列重要指示下,经过连续五个昼夜的艰苦谈判,成功解决了中国人民解放军先头部队能否及怎样提前开进香港、以防 7月 1 日零时出现防务真空问题。我当时有将近一个月未及看望南老师。中英双方达成一致的消息公布的当晚,我抽空造访,向老师报喜。那天,主宾围聚在“人民公社”的饭桌旁,老师让我“作报告”。

距离香港回归只剩下屈指可数的日子了,厅堂里洋溢着热烘烘的喜气,话题由我军先头部队将踏上被强占去 156 年的领土,转到“日不落帝国”英国的“日落”、香港更好的明天。老师和大家一起兴致勃勃地批判背信弃义的“三违反”者彭定康,又为我在两张记事纸上写下了珍贵墨宝,一张是“日暮途穷,倒行逆施”——指彭定康为一己私利,搅局香港平稳过渡;一张是将苏轼《念奴娇 · 赤壁怀古》中的佳句巧改两字:“谈笑间,强虏灰飞烟灭。”随着老师收起笔端,在场的所有人一阵哈哈大笑,笑声里尽是扬眉吐气,充满自豪。

这在《天香桂子落纷纷——忆南怀瑾老师的爱国情怀》一文中,我都写了。尤其是苏东坡的“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”这句,老师把“樯橹”改成“强虏”,真是妙笔生花,妙!

本世纪初,老师定居太湖之滨的吴江庙港之前,暂居上海的番禺路。我出差上海时去看望他,他很关心“一国两制”方针和香港特别行政区基本法在香港贯彻实施的情况。我向他报告,“一国两制”是中国共产党史无前例的创举,从未有哪国执政的共产党在建设社会主义的同时,还允许一小部分地方保持原有的资本主义制度不变,维护两种制度长期和平共处,互相促进,以确保中国特色社会主义的繁荣昌盛。南老师赞同,没有发表更多评论,却为我背录了白居易一首对仗工整、连用叠字、韵味回环的七言律诗《寄韬光禅师》:“一山门作两山门,两寺原从一寺分。东涧水流西涧水,南山云起北山云。前台花发后台见,上界钟声下界闻。遥想吾师行道处,天香桂子落纷纷。”我想尾联一句“天香桂子落纷纷”的点题,是道出了老师为“一国两制,统一中国”情坚金石、不遗余力的始终念想。

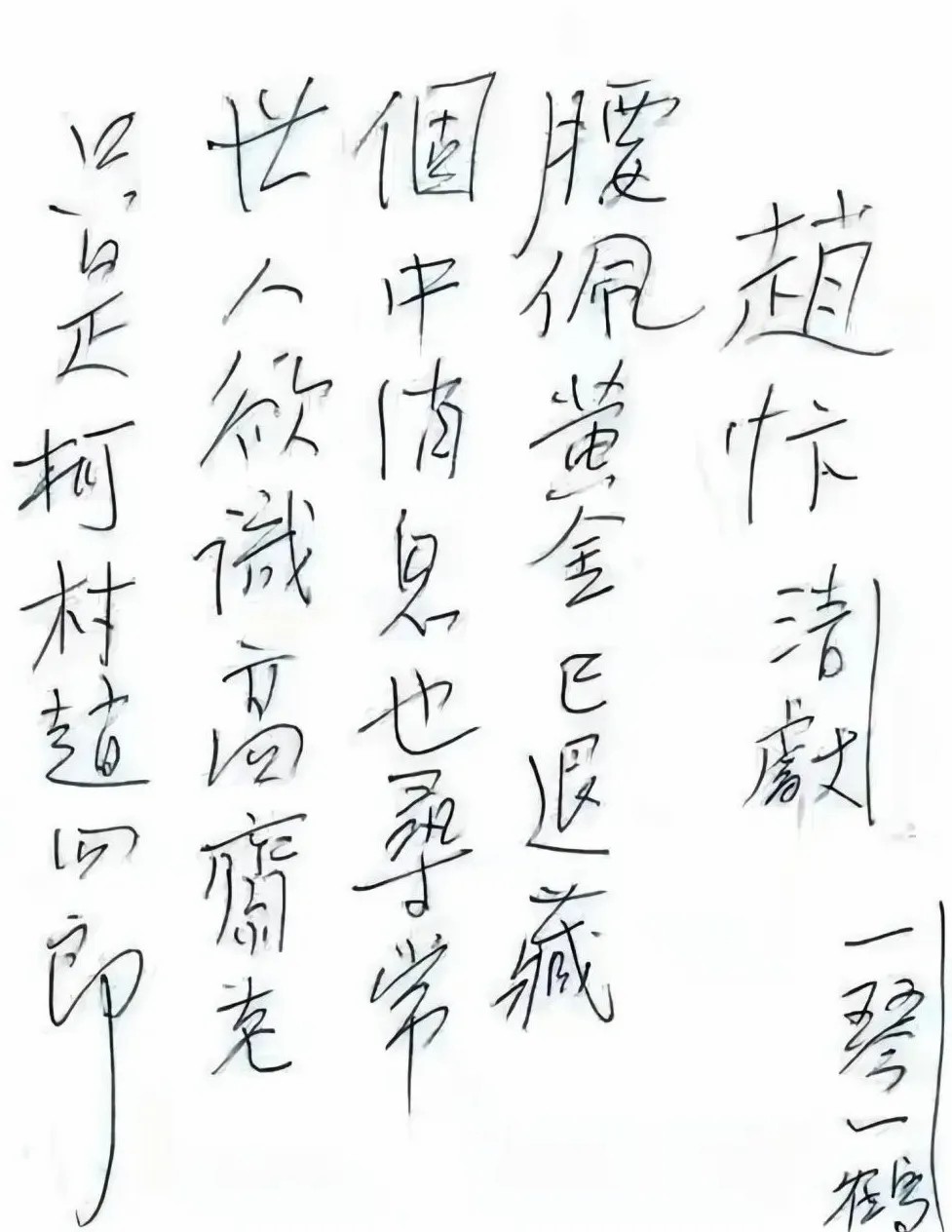

2008 年 4 月,我离开国务院港澳事务办公室,转任全国政协常委,不用天天“朝八晚五”地上下班了。我南下拜访南老师。老师问我,知不知道宋代名臣赵抃?我坦承孤陋寡闻。老师就讲了这位官至谏议大臣的名臣一生清正的故事,出行轻车简从,只带一琴一鹤,死后被谥为“清献”,即“清廉惠贤”的意思。老师又背录了赵抃退休后写的一首七言诗赐我:“腰佩黄金已退藏,个中消息也寻常。世人欲识高斋老,只是柯村赵四郎。”老师是要我效仿前人超然淡泊的心态。

南老师还让宏忍师复印了一套明朝普明禅师的《牧牛图颂》给我,《牧牛图颂》由 10 幅牛的诗画故事组成,展示了由浅入深、由勉力而趋于自然的 10 个阶段的开悟过程。老师解释说,《牧牛图颂》是心性之学,是认知生命本性之学。我说,一定好好研学,身命得自于父母,慧命得自于老师。老师其实没有具体地跟我讲解 10 幅图的含义,他是让我自己去钻研,领悟,完成这一过程。

翌日辞行时,我告诉老师,同事和朋友们多方建议,自己也有愿望,把中英谈判交接香港最后 1208 天的亲历写出来。老师很赞成,说:“这是为国家添一笔历史,要写真事,说真话。”

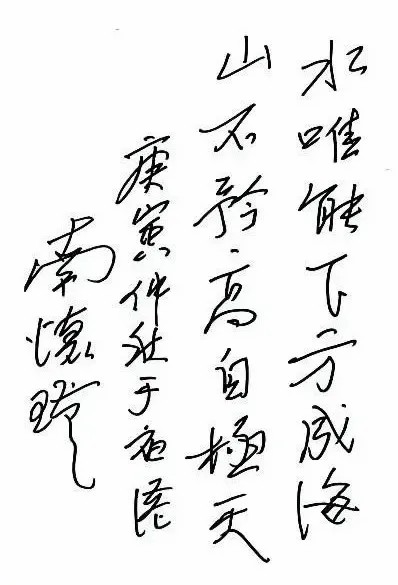

还有一幅墨宝,恰是在他逝世前两年整,也是我最后一次见他时写的。那天也正好是中秋节,老师要我在他的办公桌旁坐下来,抽出一张空白 A4 纸,想了想,给我写了两句话:“水唯能下方成海,山不矜高自极天。”接着破天荒地写下落款“庚寅仲秋于庙港”,并签了大名。未想到这演变自《道德经》的精华,是最后的训勉。

南老师之前给我写过很多纸条墨宝,从来没落款的,但那一次,他认认真真地抽出一张纸来,认认真真题写,写完了特地落款,签名。两年以后,也是中秋,他竟驾鹤西去了。所以,我就觉得这是很奇巧的一件事情。“水唯能下方成海,山不矜高自极天。”这是他对我的爱护,也是对我做人的教导啊!

记:南怀瑾先生迁回内地定居后,还带回了很多珍贵的书籍和文物。听说,还是您居间协调,才将这批海外珍贵文物运回大陆,您能否介绍一下其中曲折?

陈:香港特别行政区成立以后,我于 1998 年奉调回北京。不久,南老师也秉持叶落归根的思想,决然迁居内地。老师在海外 50 余载,为保存和弘扬中国传统文化倾囊藏书达数万册,其中包括《四库全书》《大藏经》《道藏》,多为古本、善本、珍本。还收藏有少量佛像、书画、琴剑等,共计 600 多箱。

当时,太湖大学堂好像是已经建好了的,老师让马宏达先生来找我。我原本知道这批文物是放在香港坚尼地道寓所的,那是辗转多次,从台湾到美国,又从美国到香港,南老师每到一地,这批文物就完好地跟着转移。这 600 箱籍册文物入境过关都要经海关查验的,尤其有些书籍和文献资料上面还有“青天白日”之类的标记,另外还有宝剑,算是“武器”吧。所以用火车车皮运到深圳,就过不了关了。

各国海关对于货物通关的确都有放行和限制的规定。宏达先生带来老师的信说:“这些藏品很珍贵,不仅属于我个人,也是中华民族的宝贵财产。我已年至耄耋,这些藏品亦当随同我叶落归根,回归祖国内地。”我当即居中协调,建议海关总署作为特例处理,玉成老师的美好心愿。海关总署副署长龚正同志(现任上海市长)政策水平很高,当即批示给吴江海关,那一车皮直接拉到苏州,由吴江海关来办理清关手续。

南老师生前,我有一次到太湖大学堂时,他还让人陪我去收藏室参观了一次。这批文献应该还完好无损地存放在大学堂吧?

我当时还很欣慰。但不久前听说发生了一场久拖未决的官司,导致他的遗愿至今未能够实现。

南国熙先生等老师的后辈以及马宏达秘书都先后跟我讲到了南老师的这个遗愿。我说,我知道,老师写给我的信里面就说过这一很高尚的愿望。

受老师后人所托,几年前我曾找过当时的文化部副部长兼国家图书馆的馆长周和平同志。周部长也很支持,爽快地说“非常欢迎,这事我来办!”他说,可以在国家图书馆划出一个专区,做成“南怀瑾捐赠文献专区”。

记:听说现在太湖大学堂已经不让进了,那些收藏好像也找不到了。您后来还有去过太湖大学堂吗?

去过一次吴江,就是宏忍师、刘雨虹老师她们住的地方——净名兰若。在那里,还见到了那位在香港也经常见到的谢锦炀先生,瘦瘦的,带着眼镜。他也是经常在南老师身边的,像秘书一样帮助南老师打理财务,人很热情,也彬彬有礼。

陈:好几次了,一般都还在那里住一两宿。南老师建议常去太湖堤岸上散散步,看看清澈的湖水,那里是向上海供水的咽喉地带。湖四周的绿色环境很美,我站在树木掩映的湖堤上,感慨良多,回想大学堂落成之前,在上海番禺路的长发公寓,他曾把蓝图给我展示过,指点比划,兴致勃勃像个少年人。那么大年纪了,亲自去踏勘考察,看地、看风、看水,规划、筹款、督工,不辞辛苦历时 6 年,终于让无论规模、设施都堪称一流的太湖大学堂建筑群在太湖之滨拔地而起!说他自己最后要叶落归根,选来选去,选了这个地方。

记:我再冒昧地问一下,在您看来,南怀瑾先生那几年在太湖的生活称心如意吗?

陈:他没有跟我讲过这方面的事情。但是,我感觉到,他到太湖大学堂后的最后几年,衰老得比较快。

在上海的时候,他是很兴奋的,刚回到阔别的祖国大陆,有了“归根”的感觉。另外,很快又有了筹建太湖大学堂的规划和工程,更加兴奋。迁居太湖大学堂以后,刚开始时应该也很好,有不少人去见他,包括一些地方和部门的负责同志,他还给他们开讲座,讲课啊,挺多的。还有一些北京的领导,也通过一些人来找他。但是后来,我就觉得,他好像就衰老得比较快。

记:您回忆一下最后一次去太湖大学堂的情形,当时的南怀瑾先生是什么状况?说到您正在写《交接香港》这本书,南怀瑾先生有什么具体的表示吗?

陈:最后一次去太湖大学堂,应该是 2010 年 9 月下旬,刚好是中秋节。我从上海驱车到吴江庙港造访。老师看起来略显清瘦,戴了顶绒线帽子,衣服也穿得厚实了些,这光景与十多年前在香港初识时,已不可同日而语。

他问起我写书的进展。我告诉他,已经核实梳理完有关资料,开始动笔,打算用文学笔法,一个一个故事作为独立章节,写成可读性比较强的纪实文学。他含笑说:“要写真事,说真话。等你写出来,我要看看。”我回答:“一定,老师也是香港回归祖国的重要见证人!”

对历史应该忠实。我在自己的那本书的后记里面,也特别讲到了,要真实地把历史记录下来。不真实的,不写;当然,真实的也不一定有闻必录。你们做新闻,不也是这样吗?从写这本书到出版,都经过了严格审查的。

记:对于《交接香港》这本书的最后呈现,您觉得还满意吗?

陈:我自己觉得这是自己对历史、对国家、对至爱亲朋们的一个交代。

交接香港是在中央领导下的一个庞大历史性工程,有方方面面好多的“交接”,外交战线只是其中一个重要方面,而我只是在外交战线前哨站里的一员,但三生有幸!

记:2012 年的时候,您的这本书已经出版了,可是南怀瑾先生却病重住院了。他最后有看到您的书吗?

陈:2012 年 9 月,《交接香港》终于以简体字本和繁体字本,同时分别在内地和香港出版了。为了出席筹备已久的新书发布会,并借机与 20 个当地青年团体联合座谈,那年 9 月 18 日我抵达香港。一下飞机,就接到南国熙先生的电话,才得知南老师病重已送往上海医院治疗。国熙原定后天出席我的新书发布会,却要急匆匆飞去上海伺候父亲。

我问国熙,能否在相向路上短暂见个面。他说“好”,立刻嘱咐出租车司机绕一段路。我俩在下榻的酒店门口紧紧拥抱,心情沉重,心照不宣。我在新书上写了请求老师指正的话,请国熙转呈。

后来,据守候在老师床边的马有慧女士说,当国熙把《交接香港》举在老师面前说:“陈佐洱的书出版了,请你指正!”病中的老师抬手画了两个圈表示加倍赞赏。平时,老师都只给一个赞的,很难得。

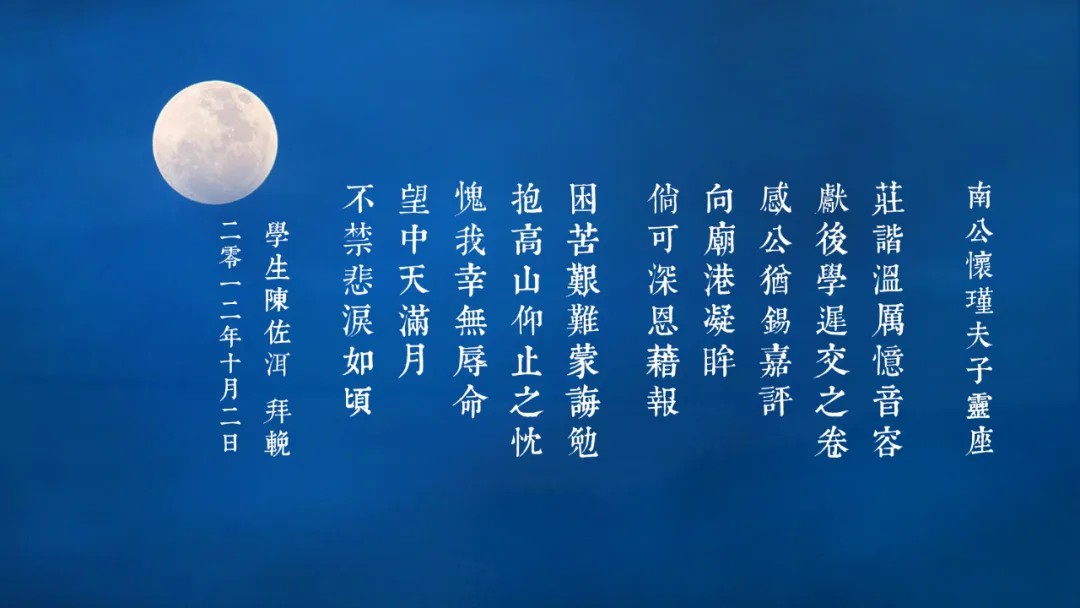

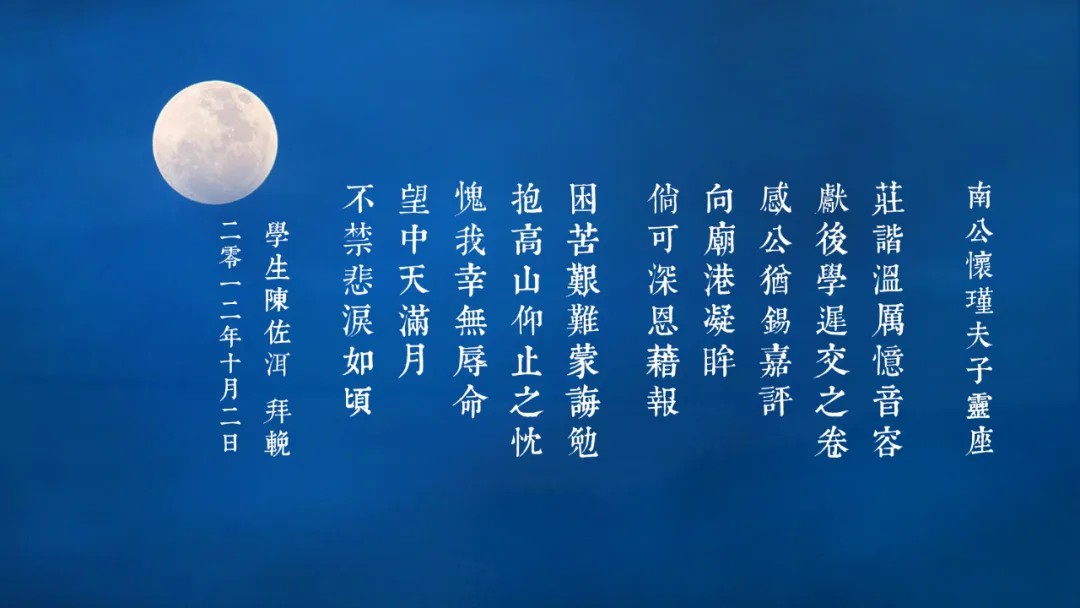

到了 9 月 29 日,噩耗传来。虽有思想准备,我仍跌坐在椅子里久久起不来。那天也是中秋,皓月当空,泪出痛肠,许多回想、追思、懊悔填满脑海,翻腾激荡着。平静后,我用心向庙港的老师灵座发去了一对挽联:

庄谐温厉忆音容,

献后学迟交之卷,

感公犹锡嘉评,

向庙港凝眸,

倘可深恩藉报?

困苦艰难蒙诲勉,

抱高山仰止之忱,

愧我幸无辱命,

望中天满月,

不禁悲泪如倾!

我没去参加荼毗仪式,那时候我在北京,还有工作放不下。

记:南怀瑾先生过世之后,那批南怀瑾先生希望捐献的文献遗物好像一直至今没能落实,您怎么看?

陈:相信司法部门最终会依法、依南老师后人们的申诉作出公正的判决吧。

有一次去四川成都参加南老师的一个纪念活动,到文殊院瞻仰了南老师的舍利。我见到了国熙和国熙的哥哥南小舜先生,他们的意见一致,都说是要捐献给国家的。

记:我查了一下有关资料,发现您的家族有着深厚的文化底蕴。那么,您的家族里面,还有哪位成员跟南老师也有交往的?

陈:那就是我的两个女儿,无论在香港或内地,老师都对她们关爱有加。

陈:我认同一位朋友与晚年南怀瑾深谈后得出的印象,称南师一生致力于中国传统文化的推广传播,是当之无愧的国学大师、诗人;虽然著述丰厚,弟子无数,其实他最关心、在意的还是祖国的命运,始终乐意在促进统一大业上贡献一份力量。

访谈记者:戴江泓

摄影记者:魏一晓