编者按

本文源自东方出版社2023年1月出版的《万里无云万里天——口述南怀瑾》,转载自温州南怀瑾书院公众号。

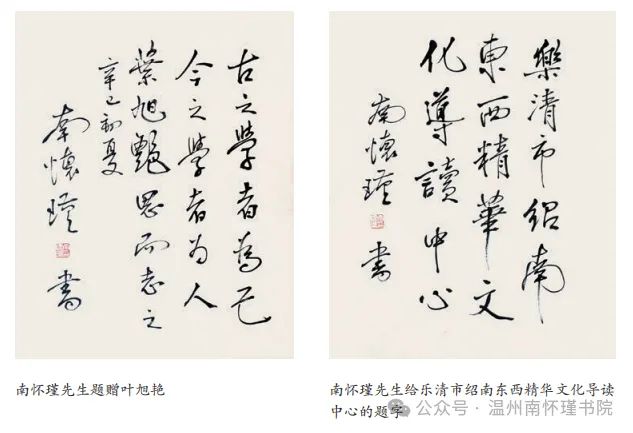

叶旭艳,1956 年 12 月 18 日出生,浙江省乐清市人,中共党员,大学文化。1973 年 6 月执教于地团小学,1975 年底应征入伍,1981 年 2 月退伍。曾任翁垟镇文化站站长,科教文卫体办公室主任,负责乐清市中共二六支部、乐清老幼文康中心 ( 系南怀瑾先生出资建设,现为南怀瑾故居 ) 的管理工作。1993 年 10 月赴北京参加由文化部主办的“中华炎黄文化研讨会”,同时加入中华炎黄文化研究会。2000 年创办乐清市绍南古诗文导读中心,旨在推动全市的优秀传统文化教育,2009 年创办乐清市旭阳寄宿小学,校名由南怀瑾先生题写。现为中国书法家协会会员,中国硬笔书法协会会员,中华炎黄文化研究会会员,中国将军部长书画院院士,意华控股集团党总支书记。

见叶旭艳先生是在 2020 年夏天,于温州南怀瑾书院。当日叶旭艳先生和叶文杰先生(曾就读于北大历史系,首届光华奖学金获得者)等一行来书院参观。交谈中,关于南老师,叶旭艳先生侃侃而谈,讲述了许多他与南老师相处的细节,有温馨的,也有充满妙趣的。

不久之后,书院一行去到叶旭艳先生的家里拜访。除了分享故事,叶旭艳先生向我们展示了他的“珍藏”。有南老师亲笔签名的书、题字、往来信件、摆件、照片等。

这样一位与南老师颇有渊源的家乡人,他与南老师的故事,以及他所知道的南老师,都是我们迫切想要记录下来,并且与大家分享的。

同是一乡人

记:您老家和南先生的老家在同一个地方?

叶:我老家在地团叶,地团叶现在是有五个行政村,实际上是一个自然村。所以南老师说地团都姓叶。“盐水慢煎茶”,是什么意思呢?过去,特别是地团这个地方,靠近东海,海水涨过来,河里的水有时候储存不了,都排到大海里,所以那个水都是咸的。没有像现在自来水这样的,吃的都是河里面的水。

我小时候一直在地团叶读书,在翁垟念了初中,高中当时没有上。1973 年通过考试成了地团民办教师。1975 年应征入伍成了一名文化兵,到了大西北。1981 年 2 月从大西北回来以后,一直在翁垟镇,现在改成了翁垟街道,做文化工作,当文化站站长,科教文卫体办公室主任。自己也比较喜欢文化,所以上级领导叫我变换岗位做行政类工作的时候,我说我还是喜欢翁垟本地,喜欢搞文化。

南老师实际上也很想念故乡。他原先住的房子,离我家大概有五六十米。我的年纪和他差三十多岁,他小时候,我当然是没见过的。但我以前听前辈的许多老人都提到他的名字。因为我外公也是地团叶的,过去是一个财主人家,家庭比较富裕。南老师以前小时候放学经常跑到我外婆家里去。他学校到我外婆家里也只有几十米远。我爷爷,是他父亲的好朋友。按照现在的话来讲,就是弟兄。因为我爷爷武术功底相当好,南老师的父亲开南北货商店。有些东西都是走海运过来,运到斗门那个地方。有十来个朋友,年富力强的,帮忙把东西搬到他家。南老师小时候,也认识我爷爷。因为这多重关系,后来我和南老师聊天的时候,他说“你外公分家的时候,还是我父亲替他分的。因为你外公比较老实,家里有三兄弟,田比较多。你的外公分到五十亩地,分了多少房子……”有这么一种亲情、乡情的关系。

一封意外来信的用心回复

记:您跟南先生是在您做文化站站长的时候认识的吗?

叶:我和南老师有联系是从接管“老幼文康活动中心”开始,更早的渊源,应该从 1990 年说起。当时有四个南师要好的小学同学,知道南老师在台湾的地址。

那时地方上生活水平也提高了,老人想建一个安乐宫,现在讲就是老人的乐园,他们就写信给南老师。

南老师的第一封回信,是通过温州市计建委主任章华表交给地团的。信中写道:“你们 1990 年 1 月 28 日的信,由我的小儿子国熙带过来给我。古人说,醉轻浮世事,老忆故乡人,确是名言。弟从小离开家乡,萍漂外露,对故乡童年旧友名字与相貌,一切均在依稀恍惚中,完全连不起来,敬请原谅。五六十年的岁月不算太短,这应当不能见怪的。在四位中,只有乾奶兄记得很真。”南老师后来跟我说,“乾奶这位兄弟,他自己文化水平不行,他写给我的信,都是叫别人写的,我都看出来的。”

南老师这封信写得很长,也很真诚。他说,我也是漂泊在外处,你们向我一个小老头儿要钱,这不是太苛求了?但我有一个建议,如果你们真正要建的话,不如建在地团最中心的桥头这个地方,也是我以前所住的房子,扩充到五邻四舍。建一个大一点的,老人们可以在那里抚育幼童,小朋友们、年轻人可以在这里陪伴老人,平时谈笑风生,讲讲人文、文化的东西,这不是很好吗?这封信就是这么一个结束语。也没有说自己出多少钱,怎么建也没有说。

当时,这几个老人把这封信拿过来给我看,说我是地团人,又是搞文化的,和我商量。有一个人说:“南老师,叫他出个两万块钱都不出,还说建这么大的一个乐园,还要牵动几十户人家,这不是大动真格吗?”有些人是相信南老师后面可能还有动作,有些就认为南老师是骗人的,糊弄几句就完事了。虽然南老师写这封信,没有说明出多少钱,怎么落实,但他心里都有想。当时,听说他打了 200 万美元在章华表主任的户头上。

就这样,没过多长时间,温州来人,在那里拍照、测量,地方上当时也不知道是干什么,测量的人也不知道,就是说把周围的地测量一下,他的任务就是这样。

后来,大家就知道了,南老师要在这里建一个乐清市老幼文康活动中心,要拆迁这些房子。

记:四个老人是怎么想到找南先生去要这个钱?

叶:四个老人的信寄到台湾,又由南老师的儿子带到香港。当时地方上因改革开放,经济有所发展,老人也想做一把自己的事业,但他们也不知道南老师生活条件、经济条件怎么样,也就是蒙着写信给他。写封信嘛,花多少本钱啊,看看少年朋友的情谊,有就赞助一点,没有就算了,是这个意思。想不到南老师回信是这么写,心思是动了。如果说他出钱,他就打算把周围这些不规整的房子拆迁,建好新房,让他们搬迁过去,这里就腾出来,建一个活动中心。老师的父亲是在地团叶结婚,在地团叶生的南老师,南老师自己也是在地团结婚生子。所以说他想在这里建一个乐园,并不是为了自己,而是为了回报地方。

记:当时四个老人写信给南先生前,是已经有计划要建一个什么样子的场所,还是只是先把钱要过来再说?

叶:一开始老人不是想在这里建的,要在这里建是不可能的,要动几十户的人家,要多少的财力。老人们想的是在另外一个地方,南老师以前经常打拳的地方,在一个大殿门前,有一块空地,想在那里建一个老人的场所,开始应该就是这样。南老师被四个发小的这封信触动了。那时候他的故居也已经卖给别人了,但那里对他来说印象是很深很深的,在那里待了 17 年时间。所以他一想就想到了那里。那里是地团叶最中心的地方。所以后来建好以后,南老师的赠言就说,是为了纪念父母,报答社会。“愿天常生好人,愿人常做好事”,这是他的心愿,而建老幼文康中心,就是他想起到抛砖引玉的作用。

最早在收到这封信的时候,那些老人就觉得南老师骗人,两万块钱都不出,还说在自己故居那边,要把那些老的房子拆掉,这是不可能的。

后来南老师又回信,说要拆迁 34 户人家,不要别人出一分钱,都由他一个人出。另外,还需这些拆迁的人都不反对,如果有一个人反对,南老师则不愿意伤害别人,宁可不做这件事。他觉得,这是做一件对于大家有好处的事,如果有人出来反对,何必呢?他心里会觉得不安。

后来,在拆迁的过程中,确实出现了这样一些事情。有位女士,她的弟弟身体不好,在原来的房子开了一个烧面条的店,作为自己的营生。她就在信上写道,这个拆迁影响了她弟弟的生活。实际上她的上辈和南老师的父亲,原本也是一种朋友关系。但是这样,南老师就决断,不要做这个事情了。当时房子都已经拆掉了,因为这封信,就停了两年时间。后来地方上有人说了,都是因为你这户人家写信给南老师,南老师才决定不建了,这样影响太不好了。你这里虽然拆掉一间,但赔你两间,连房子都已建好了。觉得南怀瑾有钱,就提出不合理的要求,这样南老师当然也不高兴。

老师当时建这个乐园,就考虑到环保问题、交通问题等各方面,在信里都有说到。后来,这位女士就又写信给南老师,说以前自己对这种情况不了解,原来他是做这么一个大公益,他们家现在想通了,请南老师不要见怪。后来南老师的二儿子南小舜也跟他说,这里房子都拆掉了,就这样搁置着也不是办法。当然,当时拥护的人是大多数,反对的人是少数。最后就想,也不要弄那么浩大的工程了,就把拆掉的地方简单地建起来。

南老师最初的想法,是叫他的学生,也是他的好朋友,上海华东规划局的蔡金钰设计师来主持,南老师说给他 1.6 个亿,建五亩地。当时物价也比较便宜,南老师说要给这么多钱给他用。他到香港的时候,就跟老师说,建两幢 16 层楼的,也只要花到 2600 万元,根本用不了 1.6 亿元这么多。老师最初的设想是很宏伟的,但在出现了这些小插曲以后,最初的计划就作罢了。把拆迁赔偿的房子都建好,花了两百多万元;建文化场所,花了三百多万元,一共用了五百多万元。这个事情就结束了。

记:您刚才说到的 1.6 亿元这个事情,是南先生和您说的吗?

叶:是的,南老师当时对蔡金钰博士说:“你这么大个设计师,我给你钱你都花不掉。”

记:当时南先生有了建设文康中心这个计划以后,温州这边是交给谁去执行?

叶:主要是交给计建委主任章华表,因为老师见过他,也知道他是乐清人。由他牵头,当地政府、五个村和地团当地的老人一起配合。建文康中心,并不是那些老房子拆掉了一建就行了,还要通过各种审批手续。拆迁是要动用政府的力量,要符合各种政策。南老师为了这个事情,来来往往的书信少不了几十封,文件少不了几十个。县人民政府发文,温州市计建委发文,动用了很多力量。后来终于在 1995 年建好。

1990 年写信,1991 年开始动工,首先是筹备一个建文康中心的委员会,五个村的干部和政府一起参与,和每家每户签订协议,怎么搬迁,搬到哪里去,怎么赔偿,都是根据政策合法合理地去安排,最后每个人都签字。1991 年开始拆迁。拆迁很方便,几个月下来就拆掉了。

中间停顿了两年,就是刚才提到的,有人写信给南老师,觉得赔偿不合理。有人赔得多一点,有人赔得少一点,因为有些是地基,有些是房子,这些都是政策处理的问题。还有些人觉得南老师有钱,就想要得到更多的赔偿。那时房子已经全部都拆掉了,拆迁的人也搬到新房子了,而拆掉的地方却空着。

南老师觉得自己有言在先,到现在还有人写信来,他有点不痛快。另外一个原因,是觉得自己做的这件事完全是为了地方,还有人来反对他,想来想去就决定不建了。

后来地方上再写信给老师,通过各方面的努力,最后才把它建好。

原先南老师家的老房子门口正对着最热闹的老街,因为是做生意的。现在老幼文康中心的房子没有在原老屋的地基位置上重新还原,位置有些变化。

每次见面,都得南老师贴心安排

记:您是什么时候开始与南先生有直接的接触?

叶:老幼文康活动中心建好了以后,当时老师写信委托温州市人民政府管理。温州市发文给乐清市人民政府,乐清市人民政府发文给翁垟镇政府,翁垟镇政府又发了一个文件叫翁垟镇文化站管理使用。我当时任文化站站长,接受这个任务。所以之前和那些南老师来来往往的信,我都要看的。实际上交接给我的时候,我开始和南老师写信。

当时每个村派一个老人,总的是文化站来管,后来管理费用都要靠镇里和村里支出,管理上也产生了一些问题。就进行了协调,把人员减下来,管理的费用减下来。这段时间,我和老师通信来往比较多。而且老师也提了一些建议,可以参照国内的旅游收费的标准,每个人收取一两毛钱,以文养文,把文康中心管理好。

老师当时把这个中心建好以后,是全面抛出来,他也不想再去管这件事情,不管它的兴衰。他当时想,他都这个年纪了,如果说以后房子老旧了,难道还要他来维修?他走了,还要他儿子来维护?所以南老师把这些事都吩咐得清清楚楚。

我们去管理,把这个事情做好了,他当然很高兴;做不好,他当然不高兴。他心里肯定是这样想的。

到了 2000 年的时候,我就想,老师在家乡建设这么一个项目,没有一个真正的地方上的人,和他当面沟通汇报。政府也没有一个人去接触他。所以我决定,要去老师那里拜访一下。我又想,我和老师一直都是书信来往,他会不会见我呢?老师有个内侄,叫王伟国,在上海,也是翁垟地团人,老师对他比较信任,他是高级知识分子。另外,在金温铁路的建设过程中,他一直协助老师做一些工作。他又是我父亲的小学同学,我知道他的电话号码,而且我在上海交通大学进修的时候也接触过他。我觉得他人很好,就打电话给他,把自己想见老师的想法跟他说了。他这个人很热心,他说他刚好要去香港,找老师有点事情。他到香港后,跟老师说了,老师一口答应。问我几个人,具体什么时间到,叫我发传真给他。

后来我让翁垟镇的镇长和我一起去,我代表家乡人,他代表政府。我们是 2000 年 10 月 2 日去的香港。去香港之前,我就听说过,老师一般是在晚上会客。白天他一直在基金会上班,基本上是不见人、不会客的,下班的时间是五点多钟,要去见他,必须提前到。我和翁垟镇的镇长张忠强去的时候六点没到,老师住所对面刚好是香港公园,我们两个人就在公园旁边玩,买了小吃,怕万一太晚会肚子饿。

快到六点的时候,就去到门口等。老师从公司下班回来就自己上楼了。保安就问我是否认识老师,我说不认识,但看气度,刚才那个人应该是老师。他说是老师,刚才已经上去了。我就按了电铃,是老师亲自来开门的。开门就问“有朋自家乡来,不亦乐乎。哪位是叶旭艳老弟”,我回答“我是叶旭艳”。老师接着说“那这一位就是张忠强镇长了”。因为已经给他发过传真了,所以他知道名字。

坐下来以后,一直聊天。老师家里一般是规定七点钟开饭,在这当中老师自己给我们倒茶,后来又递烟。当时递给我的是外国烟万宝路,我推脱说“老师我不抽烟”,老师说“我知道我知道,你抽这个烟”,拿出来一包软壳中华、一包熊猫香烟,放在前面,自己把香烟点起来。那时候我也有点烟瘾,但老师不抽的话,我也不可能自己在那里抽。老师点起来以后,我也点起来。然后就开始问长问短,问家乡这些老同学老朋友,哪些还健在,哪些不在了。他问的这些似乎他都已经知道,虽没有人告诉他这些,但他好像了如指掌。他还问了我家的一些情况,父母亲的身体。

另外就是家乡地团叶的经济变化等各方面的情况。将近一个小时的时候,镇长就看看手表。看手表的时候,老师就看出来了,他用乐清话对我们说,“旭艳啊,今天你到了我香港这里来,就像到了地团叶我家里吃饭一样”。“好不容易来趟香港,到了吃饭时间你们要走,这里饭菜都准备好了”。就这样,我们两个就被老师留下来了。

当时,在老师那里当秘书的是香港大学的赵海英博士。赵海英就走过来问我:“叶先生晚上要喝什么酒?”我想了想,如果大家都不喝酒,我一个人喝也不好看。如果说大家都喝酒,我一个人不喝酒,坐在桌子上也不舒服。我停了一下,赵海英老师说晚上有茅台酒、啤酒、红酒,你喝什么酒?我说就喝啤酒吧。那天晚上菜很丰盛,实际上大家都没有喝酒。我估计有些人是会喝酒,因为老师不喝酒,所以他们也不喝酒。我和张镇长一人喝一瓶啤酒。饭吃完了以后,那些经常在那里的学生,赶快起来收拾盘碗,有些负责整理,有些去洗碗,有的马上去端水果。我看这样,就也赶快起来,老师一把拉住我,“你今天是第一次来的,今天就不要你干。下次来,就要和他们一样,要动手了。”

那天侯承业博士也在。水果端上来以后,老师播放了一个影碟片,是关于自己怎么传播传统文化的,在天津、上海、武汉、温州、海南等好多地方,从幼儿园小朋友就已经开始诵读经典。当时像我这个年纪,也没有接触这些传统文化。看了以后,老师吩咐我们,“要想培养孩子继承中国的传统文化,那么从我们的家乡开始。你是镇长,你老弟是科教文卫体,搞文化,搞这些,能不能在家乡由你们开始,逐步带动其他的乡镇,进而带动全市,这样去做这些文化工作。”我看了以后,确实很感动,老师给我很多传统文化的资料和 VCD。回来以后,我们就想,要开始这个工作。

这是第一次接触。

因为是第一次去香港,第二天我们就去一些香港的景区,晚上去看太平山夜景,回来已经是十点多了。突然,床头的座机电话响了。电话接起来,对方就说“你是旭艳老弟吗?”是老师的声音,我说老师,你怎么知道我的电话。老师说:“哎哟,在香港怎么还查不到你住的地方。问你个事情,你不是后天早上九点多钟走吗?你看看明天晚上,有没有机会到我这里再吃饭,再聊天。”实际上我心里也有这个想法。因为前一天和老师见面一直在谈话,快到十点了,还有几个外国人和老师的学生,来请教一些事情,没有机会和老师拍照。老师电话打过来,我就跟老师说明天晚上想提前到老师家,和老师拍个照。我说我们两个到香港见到你,回到家乡别人会说我是骗人的,照片都没有,没办法证明我们和老师真的见面了。实际上老师也领会这一点,他说你明天来了一切都好说,每个位置都可以拍一张。

第二天晚上,我们就又去了,各个角度都拍了照片。老师送给我一对手表、一份九次两岸密谈的资料、三本书,还有三千块钱的港币,这钱是老师背着我,装在信封里的。另外还有名片三张,手表盒里一张,资料里一张,钱里面一张。我一直想不通,名片放一张就可以了,这么多名片放在里面干什么用。后来,通过海关的检查时,我才明白,老师的名片就是起通行证作用。因为香港政府方面,都知道南老师在这边,一般去见他的人,都是要提前预约,要有朋友介绍,还要征求老师意见的。

实际上老师在香港,来找他的,三教九流的人都有。不管是政府机关的,还是普通人,只要到南老师这里,老师都是热情相待的。有些人是想要学到一些学问,有些人是碰到一些难题来请教老师。在香港,老师除了正式的开课以外,一般都是吃了饭以后,上来一桌的水果,然后老师开始讲课(聊天)。有什么问题,想了解什么事情,或者需要请教的什么事,都在桌面上提出来。

我印象最深刻的,就是老师有这么一句:“你想问的问题,提出你的看法,必须一口气讲完,把你的思路理清。别人讲话的时候,你不要插嘴,别人讲完了以后,你再提出你的问题。”还有一句:“你不能说一个人坏,尽量不要把名字说出来,不要讲某某人怎么坏怎么坏。你就讲有这么一个事情,打一个比方。”

从香港回来以后,我们开始搞文化的诵读。当时我们是没有证件,也没有机构的,就从翁垟的幼儿园开始,一段时间后,发现小孩子朗诵的水平确实大大提高。后来,乐清也有几个老师,受温州的影响,也在推广传统文化。我们就一起做了这个活动。

2000 年底,两个老师,加上我,三个人跑到乐清市委书记徐令义办公室。我们到了他办公室后,徐书记热情地问了我们一些情况,问了南老师的一些情况。因为在这之前,他已经在香港见过南老师。

我把我的来意告诉他,他说这个事情很好,他说不能只在翁垟办,应该在乐清全市推广。马上就联系乐清市民政局。徐书记说必须注册登记,名正言顺地推广。当时民政局注册要三万块钱,经过沟通以后,民政局就批下了“乐清市绍南古诗文导读中心”,我担任主任。徐书记吩咐我说:“注册不是要三万块钱吗,你明天到我办公室,我给你两万块。”第二天到他办公室,他私人给了我两万块现金。后来我写信给南老师,告诉他推广传统文化很顺利,市委书记很支持,而且他自己给我两万块钱的现金作为注册资金,注册资金总共是三万。我当时并没有要老师给我钱的意思,没过几天,这封信收到以后,老师叫他的儿子南小舜和另外一个学生刘煜瑞必须把一万块钱送到我手里。

在市委和政府的支持下,这个项目在乐清市推广很顺利,后来有好多的幼儿园、小学、初中,甚至高中,都建立了学习传统文化的基地。2004 年,我带队参加香港“全球首届传统文化诵读大会”,一共有三千多人参加,乐清是其中一支代表队。其中《中庸》得了最高奖“孔子奖”。后来我和老师在传统文化推广这项工作上一直有交流。

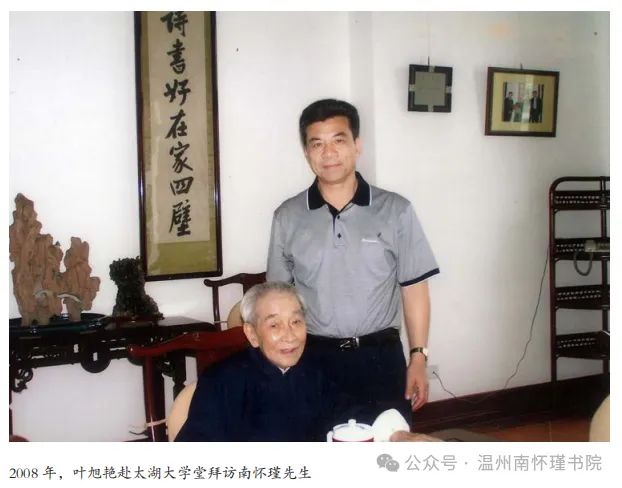

包括后来到太湖大学堂以后,老师也经常问起。

老师跟我说,搞文化要自己有钱,自己没有钱,是搞不起来的。后来,我和几个在教育事业上有一致想法的朋友,共同创办了旭阳寄宿小学,今年是第十一年了。另外一个是,只有这样去实践,才能了解这个到底有没有好处。我们是寄宿小学,两个礼拜回一次家,所以学习时间比较多,每天有半个小时时间专门学传统文化。

我刚办学校的时候,就跑去找老师,老师见到我说:“你这次来肯定是有什么事,电话都不打就跑过来了。”我跟老师说我办了个学校,学校的名字我都想好了,想叫老师写一幅校名的题字。老师跟我说,他最近因白内障刚做了手术,不能写,等他打坐打一段时间,恢复以后帮我写,一定让我赶上开课时间——现在学校的题字就是他写的。而且他很讲究,马上打电话给台湾,叫人把我这个学校的名字算一下,五行排一下,半个小时左右回了过来。

老师后来到太湖大学堂以后,也经常叫我去太湖大学堂看他。别人去看老师,都是要提前通报的,要经过老师同意。只有我,老师还给了我一个通行证,说我想来就来,不需要报告。通行证我现在还留着。

未实现的劝归计划

记:南先生在去太湖大学堂之前,在上海住过一段时间。南先生在上海期间,您和他的往来多吗?主要是因为哪些事情?

叶:我也经常去上海看南老师。

南老师小时候一直在地团。小时候在叶文斌的私塾里上学,私塾一共 3 个班级67 名学生。因为场地和师资有限,三个班级是分时间授课的。叶公恕当时就是在我舅公的介绍下,暑假期间来到这个私塾兼职教书。后来去浙江国术馆读书,还没毕业,战争爆发了。当时浙江省府主席鲁涤平兼任这个学校的校长,宣布学校解散。

解散以后,大家回到原籍,等国家情势稳定以后再回来上课。当时温州包括南老师和高一届的,总共有七八个人,有一个是女同学。在瑞安人郑康(国术馆同学,比南怀瑾高一届)的回忆文章里说,南怀瑾看起来不太“合群”,和另外一个人都没有按照学校的指令回家。南老师先是去到重庆那边,后来去了大小凉山,还叫父亲把房子卖掉去大小凉山,说在那里开米行很有生意。

老师的父亲不相信,找了两个亲戚去四川寻到了老师,看到他留着胡子在大小凉山自卫兵团天天练武。他们回去以后把情况告诉南老师的父亲。可是那时已经有人达成口头意向要买他们的房子了,没办法,只能卖给人家。南老师的父亲将房子卖掉以后就租到了象阳,在象阳住了几年以后,1948 年,在现在的殿后买了房子。

1949 年解放,1952 年开始评定地主、富农、贫下中农。这个是有任务的,比如说五十亩地算地主,如果这个村里面,没有五十亩地的,有三亩地的,也是地主。南老师的父亲为人正直,一直好打抱不平。听说当时老师的父亲为这些人打抱不平,写了一首打油诗,被当时的工作队队长知道了,这就闯祸了,后来是被划为漏网地主还是其他的,这就不大清楚了。结果就判了六年,关在临平监狱。

南老师一直认为殿后是自己的旅居单位,和他在美国一样,不是他的故居。他是这样子跟我讲的。

当时卢声亮书记和周丕振夫妇一起到了地团故居,一看,南老师没有回家的原因,全部都写在赠言上了。也是通过卢书记指点出南老师不回来的原因。我后来就和地方上的一个朋友,在南老师的父亲住过的几个地方调查了一些资料。所有认识他的人或者村里面的干部,听老人说的,都认为他父亲是没有罪的,是很公正的,性格耿直。为了这个事情,盖了几十个章。我原先想着拿着资料到北京碰一下刘锡荣书记,给老师一个交代。

2005 年的一天,我刚好在上海和一个战友在吃饭。老师突然电话打过来,他说:“老弟啊,你在什么地方啊?”我回答我在上海,他说:“我知道你在上海!”我听到这句话就很奇怪,我之前没有跟他说我来上海。我问老师在哪里,他说在长发公寓。

他说:“你现在到我这里来吃饭,要是赶不上,就自己吃点点心过来。不要坐出租车,坐地铁到我这里来方便一点。我叫一个学生给你打电话,他会告诉你到哪个出口来我这里最方便。”到了老师那里以后,他问我这次来上海干什么,我说我要到北京去。

我说南师太的事情,我调查了一个多月,做了材料。老师把材料接过去,说:“谢谢!谢谢!树大招风。本来这个事情,乐清市法院发个文件也就算了。因为像我这样,中央也很难决定这个事情。如果说我的亲人,或者我自己出面,虽然也很方便,上面发一个文件平反,那是一点意义都没有,况且我的父亲死了都这么多年了。共产党应该是有错必纠,有错必改,以我个人的名义写信要求,一点意义都没有。”结果就把我这份材料收走了。

我记得我当时这个资料是有三份,寄了两份出去,还有一份怎么也找不到了。当时有一份是寄给柴松岳省长。我寄的是挂号信,并没有收到相关回信,不知道柴省长是不是没有收到。后来老师跟我说,这个事情柴省长是解决不了的。但老师心里是惦记的,虽然人是死了,但没有一个公正的评定。当时如果有一个文件,能给老师的父亲平反昭雪,我打算到老师那里,请老师回家乡。

最后,我和他聊天的时候,他说:“老弟啊!我到地团去干吗啦!亲人也不在了,有些人还说我是骗子。为什么说我是骗子?我在台湾第一次做生意,那时大陆和台湾是通航的,第一次赚了一点钱,最后装了三条船,到舟山的时候,都被海盗抢走了。他们也知道,这个生意是做亏了。大家一块儿做生意,当然有赚钱也有亏本。至于我现在有没有钱,那是另外一回事。如果说我回到地团叶,还有人跪到我前面,说‘南先生啊,你以前还欠我多少个银圆’,你叫我怎么收场。”

所以说南老师没有回家,这也是一方面原因。另外一个方面,老师也跟我讲,“过去的一个原则是‘得道不还乡,还乡道不香’,他说他没有‘得道’,应该是‘学道不还乡,还乡道不香’。你说现在做官了,回家了,不是显示自己的威风吗,那有什么了不起。我得道了,到时候地方上的人说‘这不是以前经常和我打架的南怀瑾吗,现在怎么样’”。各方面的原因综合起来,所以老师常跟我说起自己是“学道不还乡”。

但他心里还是想回家的,老师惦记着家乡,对于家乡的建设,包括金温铁路的建设,老师一直惦记着。南老师在美国召集自己的学生,工商业巨子,有中国的,也有外国的,说自己有一个理想,在家乡投资一条金温铁路,这条铁路可以带动浙江半壁江山的经济发展。

当时交通不方便,金华过来开汽车还要过渡轮的。当时老师对这些学生讲,他说投资铁路是傻瓜做的事情,建设要七八年十来年,收回成本可能要十几二十年,命长的人可能见到效益,命短的人,投资进去可能看不到效益,但这是为我们的国家,为了我们的民族。我们把地征过来,不能说十六万就按照十六万补偿,因为老百姓祖祖辈辈都是靠这块自留地为生的,应该加倍地发给他们,不能驱耕夫之牛,不能夺饥人之食。而且在金温铁路建设过程中,还讲到环保、经济。所有他自己的亲属,一个都不能参加,不能从中得到什么利益。当时老师还说过,想在家乡建海洋学院,把金温铁路的终点修到自己的家乡。而且吩咐侯承业博士,到乐清这段路另外要多少钱。因为这是一条合资铁路,国家和省里面认为建到地团叶不划算。桥梁两个亿,征地赔偿及其他工程造价九个亿,老师说都归他一个人。后来呢,地方上有些人写信,老师心都凉了,就改变主意了。千载难逢的机会,就这样错过了。

建金温铁路之前,老师也是没有钱的。他说钱从哪里来,是从脑子里来的,看你做什么事,得到多少人的支持。就是在南老师的推动之下,这条金温铁路才得以建成。省里面邀请老师参加竣工典礼,老师只写下“铁路已铺成,心忧意未平,世间须大道,何只羡车行”,说这条是人走的路,是运输工具,有什么了不起,我要建一条人心大道,人文大道。

铁路建成了,老师没有回来,没有坐上这趟列车。虽然省里发出邀请,但老师没有回来。老师曾笑说,他没回来,车没坐上,所以他手里一张金温铁路的火车票也没有。

另外,当初有签订协议,说金温铁路建好以后,旁边有五百亩地,给南师参与投资铁路的学生去开发,作为投资补偿,这个没有兑现。所以说,我们有时候做事情,一定要顾前顾后。老师并不看中这些,在他看来,人家帮助过我们,为我们付出的,我们不一定要金钱来还,在语言上,行动上,表示一种尊重和敬仰,这样也会使事情做得圆满。

老师已去,只剩追忆

记:南先生和您通信这么多年的信件有没有保存下来?

叶:信件有保存的,大部分都是文化上的交流、感情上的交流。所以说这些信件一直保留着。

记:之前听您说过和南先生有更深的渊源?

叶:是的。实际上你们都没有了解到,南老师为什么到中央军校读书。中央军校是什么?是一个国民党军官培训地。南老师小时候,在我老舅爷家里读过私塾。我老舅爷叫郑空性,黄华人,1924 年入党,曾在潮汕当地委书记。长征的时候,他脱离党的队伍,后来一直在大学、中学、小学教书。

因为有这么一层关系,当时南老师在大小凉山,中途回来寻求自己的前程道路,想要进入学校,来找我老舅爷。我老舅爷和张冲曾是同桌,关系相当好。南老师回来找我老舅爷,说想去军校读书,我老舅爷就替他写信,联系张冲。这样,南老师才进入军官学校读书。

记:郑空性先生帮南先生写了介绍信后,后续两人还有没有接触?

叶:后来就不清楚了,后来就没有谈过这个事情。

记:您印象中南先生还跟您讲过哪些印象深刻的事情?

叶:最早在中央军校,南老师先是作为学生去读书的,第二年才当了政治教官。

老师在中央军校上学的时候,有一天,讲中国地理和历史的老师在课堂上问中国为什么有龙的图腾,结果一节课四十五分钟,南怀瑾一个人讲了四十分钟,学生听呆了,老师也听呆了。后来那个老师向上面汇报说,这个学生我没法教了,好像他是老师我是学生。

之前很多地方写的南老师的出生日期都是 1917 年,后来是我把这个改过来的,改成 1918 年,现在大家才说是 1918 年。

我第一次去南老师那里的时候,以地方上老人的名义给南老师写了一封信,请他回家乡。我叫别人抄写的,一共五张,不是我的笔迹。老师拿过信以后,一页一页翻过去,没有特别仔细看,翻好了以后,老师对我说:叶旭艳,这封信,全部都是你的意思。看完以后,他讲了几个问题,第一点怎么样,第二点怎么样,一共讲了五个问题,我看南老师全部都看了,而且清清楚楚,不是随便看一下的。

老师后来跟我说,看书啊,我教你一个方法。看小说,人物都是假的,内容基本上都是真的。看报告文学,人物都是真的,内容基本上是假的。

南老师说都是缘分,缘起缘聚。如果没有这个缘分,碰到都不认识。包括南老师的学生赵海英女士,她也跟我说南老师怎么对我这么好,她说一般人第一次见面最多半个小时,你都见了一个多小时了,人家还有事情,肚子还饿着和你讲。有时候我到太湖大学堂,他就问我有什么东西带过来。然后会跟自己的秘书马宏达说今天的客人不去见行不行。就把菜烧起来端到里面,我们三个人,又把谢教授叫进来,谢教授能喝点酒,我们喝酒,南老师就用饮料代酒。这种关系,实际上就是人生当中的一种缘分。他也知道我这个人比较忠实,不耍滑头。南老师跟我讲,好多人来见面,是什么原因呢?有些人是抱着一种政治的关系,有些人是求些文化的东西,有些人在里面老老实实拍张照片,出门就张扬说南怀瑾是自己的老师。

本来我和老师约好了,2012 年的农历八月十五见面,后来 7 月份我打电话过去,是马宏达接的电话,老师说你要来就一个人来,不要带海鲜了,年纪大了,吃不动了,学校比较忙。我想想就还是等八月十五去。实际上过端午的时候,大家在太湖大学堂过节,老师那时有说了一句,“中秋节大家自己过自己的”。他好像已经预知了一样。

访谈时间:2020 年 12 月 17 日、2021 年 1 月 28 日

访谈地点:温州意华接插件股份有限公司、南怀瑾故居

访谈记者:林娜

摄影摄像:朱保钢

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版权所有 苏州市吴江区南怀瑾学术研究会

苏ICP备2022019425号-1 苏公网安备32050902102319号