文/沈珮君

圖/養龢齋提供

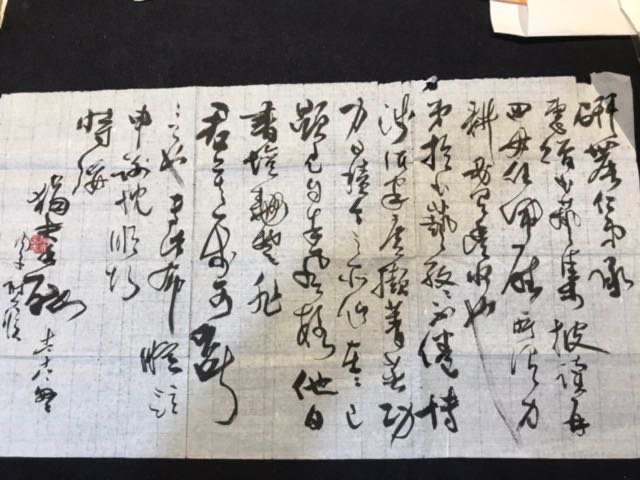

「忠誥兄,拜讀大作,驚歎不已,乃以師稱我,慚愧汗下,後再勿爾,否則伏地不敢起矣。弟老悖已甚,又獨居無友,倘得與兄能共起居,則雖老或尚可進步,存此奢望,即面談亦不可能,只好擲筆一嘆」——朱玖瑩先生,時年94歲,杜忠誥44歲。

「研農仁弟,承惠贈書藝集,披讀再四,毋任佩慰,所謂力耕必有豐收也。弟於書藝孜孜不倦,博涉諸家,廣擷菁英,功力日積,今之所作,在在已顯見自家風格,他日書壇翹楚,非君莫屬,可斷言也」——傅狷夫先生,時年82歲,杜忠誥44歲。

「他們就是這樣的謙撝自牧」,杜老師看著這些大老幾十年前寫給他的書信,雙手抱拳,往天一拜,「他們越謙和,我越覺得自己渺小,仰之彌高」。杜老師常說,1949年,這些大師自河南、江蘇、河北、湖南、安徽、山東、浙江等各省避難來台,齊聚在這個三萬六千平方公里的小島,文化人才密度之高,千年難遇。他們一起拉拔了這個在糞土堆、吃地瓜長大的孩子,而這小子有「打死不放棄」的特質,他們當年就知道長江後浪推前浪,下一個站在浪尖的是他。

王壯老在替杜老師第一本創作集《管晏列傳贊篆書冊》作跋時,以王世貞論書法「有功無性,神采不生;有性無功,神采不實」的功(後天努力)、性(先天才情)、神(作品靈氣)來評析杜老師作品,說他「筆秃千管,紙費萬番,誰能謂其無功無實?殫力如此,非有至性,又孰能致之?然則於『生』字云何?答曰『生』字亦不弱也」,壯老最後用了「可畏哉」三字,送給當時34歲的杜忠誥。這些前輩都知道這個年輕人將來必成大書法家。

杜忠誥後來不僅僅是一個書法家。

篆隸楷行草都好的書家,自古寥寥可數,杜老師不僅各體皆精,甚至連甲骨、金文等古文字也精心研究,都能入書。他大三時就已能默寫《說文解字》全本9353個篆文,也因曾做過這樣的老實功夫,他負笈日本筑波大學讀書時,一看見湖北雲夢縣出土的《睡虎地秦簡》,就著迷不已。秦簡如天書,奇形怪狀,他有古文字的基礎,加上「老實」,將一千多支秦簡影印剪裁分類,歸納整理出一千多個「字頭」,製成《睡虎地秦簡文字編》,其中近百字為許慎《說文解字》所未收,據此撰成論文而獲碩士學位。54歲又以極冷僻艱深的論文《說文篆文訛形研究》拿到台師大文學博士。他是台灣罕見的從書法入手並因之有獨到創發的文字學家,而他開創的「漢字形體學」,更是前所未有。他能看出每個字的前世今生,它們如何因錯就簡或變形變異衍至今日,「文字一點一畫都有其不得不然之理,即使訛誤都有其必然之因果」,這又幾乎是人生洞見了。

大陸古文字學家劉釗曾如此形容杜老師:「于古文字學界,書法第一;于書法學界,古文字第一」,杜老師不僅在此兩相生發,他從書法旁通生命,由書道貫通儒釋道、由儒釋道融會書道,更是時有慧解,別具一格。他的上課語錄若輯寫成冊,就是一本本以書法「格物致知」的《傳習錄》,而每一句都來自他「吾少也賤」的體驗。正因為他是以生命證悟,所以能震動他人生命。

「直到高寒最處,猶不肯結冰的一滴水」,這是周夢蝶詩句,杜老師和周公是忘年之交,兩人都是這樣「一滴水」,他把它寫在一把圓扇上,我在偶然機緣得到,雖然扇緣已有蟲蛀,但正是那蟲蛀的洞,使它尤為動人,「一切已然,皆屬本然、必然與當然」(周夢蝶語),生命破洞,有其因果,不必耿耿,但「只要精氣神飽滿,一隻螞蟻和一隻大象都一樣自在圓足」(杜老師語),永遠不卑不亢。那把扇子,讓我每看到就精神一振。

杜老師常感嘆小時沒有文化上的「賢父兄」,起步太晚,但也正因為沒有賢父兄,一旦碰到時,他特別心悅誠服,如大旱逢甘霖,瘋狂吸收。他第一次讀《曾文正公家書》時,非常相應,覺得每封信都像是寫給他的,教他做人處世,譬如,「不可誤認簡傲為風骨。風骨者,內足自立,外無所求之謂,非傲慢之謂也」。他從此以曾國藩為自己賢父兄,並在中國經典裡找到更多賢父兄,後來那些教他寫字、讀書的老師,乃至古今中外一切能觸動他靈魂的圖與書,也無一不是他的「賢父兄」。

聞善則拜,杜老師愛讀書,也常常提醒學生多讀書,「書,跟碑帖一樣,像是照妖鏡,讀書可以照見自己盲點。找老師也是找照妖鏡,好老師會幫我們照妖。」他敬服的那些老師都一輩子在讀書,也是真正的讀書人。于右任曾勉勵學書者,「寫字是讀書人的事。書讀得好、字寫不好者有之,斷沒有不讀書而能把字寫好的」。王壯為認為,書法是「學藝相生」,「若無學問以濟之,終覺其氣息不醇,滋味不永」。王愷和身居官場,一生勤慎廉潔,他告訴弟子,「欲學書法,先學做人。必於人倫日用無虧,才能學書。」藝評家姚夢谷也在讚他根柢已固時,提醒他「陶鑄自我」,不能生吞活剥,「像某些人,只是一盤『生豬肝』耳」。

那個時代,讀書、學書,不是累積知識、販售技能而已,而是跟自己全幅的「人」有關。

「士先器識,而後文藝」,杜老師建議學生,一生一定要好好讀幾套大部頭的書,增加生命深度和厚重。他服役時才開始有計畫的讀書,當時一段似有若無的感情,讓他深受挫折,警覺「一無所有,何以立身」,發憤用功,隨時利用時間誦讀古書,軍服裡常常貼身藏著一本書,或撕下幾頁放在口袋,有空就讀就背,被罰跑步時也一邊跑還一邊背,有時連說夢話都用古文,「且吟且歌」,成為同袍笑談。他的《四書》、《昔時賢文》、《古文觀止》等就是這樣背下來的。

他退伍後,去信請教朱玖瑩先生讀書問題,玖老建議他讀《資治通鑑》,這可不是一般人啃得動的巨作。他到舊莊國小任教後,同事替他引見了中研院史語所所長屈萬里先生,屈先生親切的接待了這個小學老師,後來還用一絲不苟的字和他通信,又指點他《資治通鑑》最好選讀元代「胡三省注」的版本。27歲的杜忠誥讀出了興趣,以四年多時間半精讀地讀完《資治通鑑》,深覺浩氣填膺,並深信因果。他關心國家大事,也常能洞察幾微,先天下之憂而憂,「風雨如晦,雞鳴不已」,他常扮演那隻雞,雖然最後未必能「一鳴天下白」,但他拔心不死,「君子之德風,小人之德草」,他相信只要有人不斷起「正因」,他日或能收「正果」,讓人心產生正循環。他不悲觀。

他29歲認識了南懷瑾先生,接觸佛法,更深信因果,「果」和「因」之間,不是兩點之間最短的直線,其中還有中介的「緣」。任何起心動念都是「因」,「因」可操之在己,但其他要靠「外緣」成全,因緣會合才能水到渠成,好人不是要好報才去做好人,他本身是好人,就是他的好報,而造下惡因必有惡果,若還未報,是因緣未熟,沒有僥倖。明白因緣果報,對很多事都可放下,不計較得失,自可少折騰。

杜老師認為南師是「通人」,讓他領悟到「佛家在為儒家打前鋒,道家在為儒家守後衛」(杜師語)。南老師曾送他一本楞嚴經,並在上面題字,「自從一讀楞嚴後,不看人間糟粕書」,點撥杜老師認識「清淨本然」的自性,「收視反聽」,不隨感官外逐,回到本心。他一生剛健進取,南老師引他學佛學道,從奮進的「有為法」,進入虛靜放空的「無為法」,解粘去縛,杜師因此領悟:「人生,是由迷昧轉向覺悟的修鍊歷程。」

很多人讚美杜老師是不世出的「天才」,他總不以為然,尤其不喜歡學生說他是「天才」,他常提醒他們,強調天才只有兩個結果,一是自恃天才,不肯老實用功,二是自認不是天才,放棄老實用功,兩者不成功一也。「當你以為人家有成就是因為他是天才時,你就已經放棄了自己」,那些所謂的天才,其實後天努力占了八、九成,若少了那些攻堅、苦學,縱然有天分,充其量也只是潛能,你永遠不會知道自己也可能是天才。

杜老師是完美主義者,但這樣說也不太對,因為他不是服膺什麼主義,他是情不自禁的,只是從心之所安。

張作錦(作老)先生去年出版「生平回憶記事」,請杜老師題寫書名「姑念該生」,當時書已快進廠,時間急迫,他很快覆命,一口氣寄來五幅作品,作老挑了一幅最中意的,杜老師自己卻不夠滿意,又寫了五幅寄來。作老前後收到十幅作品,杜老師實際書寫的應至少二十幅。區區四字,我身為《姑念該生》的主編,看到的不是只有眼前那些作品,還看到一個完美主義者的具體呈現,我終於懂了為什麼他常說「要留一點缺點讓人批評」,這句看來不求完美的話,正是一個極端的完美主義者勸慰自己的最後活路。

杜老師曾有一篇文章講述于右任替《遠東雜誌》題簽,四字反覆寫了至少九遍,杜老師感慨繫之,「寫字看似小事,但要做到自己認可落款鈐印,也非易事。」因為「一個字好,不足為好,須是整行字都好才好;一行字好,也不足為好,還得通篇都好,方足為好」,「好永遠可以更好,總覺得下一次會更好,一寫再寫,直至心安理得才肯罷手」,這種「凡事盡心」,做到心安,他認為就是真正的儒者。杜師在說右老,何嘗不是自剖、自勉?

李思賢教授曾用「繼往開來」四字形容杜老師在書藝和國學的成就,認為他不僅是集第一代渡海來台的大師之大成,也積極創新,杜老師20年前即倡議開辦現代性書法展,書壇上重要的「傳統與實驗」雙年展,其誕生與他的此一倡議也有關。杜老師的弟子無數,蕭世瓊、黃智陽、林俊臣被列「杜門三傑」,都在大學任教,其中林俊臣出身體育系,在與杜老師論道、練字過程中,杜老師曾在他身後直接抓著他的手寫字,幫助他體驗筆勢,林俊臣當下即感受到太極推手的力量,恍悟線條的律動和身體的鬆柔,從此書藝猛進。

——道理上的悟,是解悟。實踐出來的悟,是證悟。一定要在身體力行上得到印證,不能只用耳朵跟嘴巴。

——寫字「反照」,這是知過。「微調」,這是遷善。每次若能改掉一點習氣,累積起來,不得了。不要小看「微調」,所有的偉大,來自不那麼偉大,甚至微小、卑下。

杜老師頭髮全白,清臞卻矍鑠,奔波各地講學,一堂課往往三、四小時,台上台下欲罷不能。「己欲立而立人」,杜老師說,「立己」只是個人有事功,但「立人」則是「願力」,是「悲心」,他說:「自己上岸了,回頭看載浮載沈的那些人,自然會下海,能拉拔幾個是幾個。」這是他以一生所學回報恩師的方法,「自覺覺他」,「止於至善」。 (下)