长忆峨眉金顶路(五):

朱清时

(2020.9.18)

南怀瑾出家大坪并在那里与王恩洋论道,是民国时期峨山佛教的一件盛事佳话。

1.大坪是峨眉山的心脏

2009年五一假期,我们在庙港亲近南怀瑾老师,他讲起大坪随口说了一首诗:

“中顶大坪寺,庄严古道风。林深多虎迹,路险绝樵踪。月落放参饭,云停止静钟。群山朝拱秀,环绕若苍龙。”

当时我匆匆记下了这首诗,未记作者是谁,然而南师无疑用这首诗描述了他记忆中的大坪。

大坪被称作峨眉山的“中顶”,“群山朝拱秀,环绕若苍龙。” 图1是峨眉山的示意图。如果把整个峨眉山地区看作一只张开的右手掌,金顶、接引殿这些山峰像手指,那么大坪就正好在手掌心。

图1. 大坪是峨眉山的手掌心

那晚南师说,当时峨眉的其它寺院都各搞各的,只有大坪和金顶的清规戒律最好,有“庄严古道风”。

刘军泽在1947年出版的《峨眉伽蓝记》“净土禅院”条记载:“净土禅院,松月禅师开建。寺中谱载:师直隶人,弃官披剃于西域华藏寺。顺治辛卯朝峨眉,礼普贤。至双飞桥,有虎导之。至天启,见群猴舞跳,今其处名猴子坡。结茅平顶,依傍古松,食樟果,玩皓月,了有漏,悟无生。猿来献果,鹿为含花。年九十九示寂。或曰松月禅师即绣头和尚也。”

刘军泽说寺中谱载松月禅师是开山祖师,但何时建寺已不可考。他接着记下了亲眼所见。

“寺在旷坪,康乾间所重建者也。殿宇崇宏,廊庑修洁。僧寮经室,布置精好。法器鱼鼓,备极庄严。余常瞻礼殿堂,见楼下五百脱沙阿罗汉,楼头千尊木刻佛菩萨等,以为净念上人之功德,固不仅建筑寺宇也。殿中有频伽精舍校刊本藏经及律论语录十余柜,大德数人受持读诵,与他寺风气颇殊。

这不仅印证了南师所说诗中的“中顶大坪寺,庄严古道风“,而且注明楼下有五百脱沙阿罗汉,楼头有千尊木刻佛菩萨,殿中藏有 “频伽精舍校刊本藏经”,这是多么珍贵的文物宝贝啊!南师到大坪出家就是为了读这部大藏经。

频伽精舍校刊大藏经(全414册),是清代官版藏经(又名《龙藏》、《乾隆大藏经》)在民国初年的私版铅印本。是我国近代出版的第一部铅印本《大藏经》。民国时期,峨眉山珍藏有多部大藏经。当时在金顶尚有明神宗御赐金殿福登和尚(即妙峰禅师1519-1592年)的《大藏经》,和清穆宗载淳于同治年间(1867年左右)御赐金顶锡瓦殿明正和尚的全套木刻珍本《北龙藏经》,七千六百多册,当时在国内已极为罕见。

图2 民国初年的私版铅印本“频伽精舍校刊本藏经”

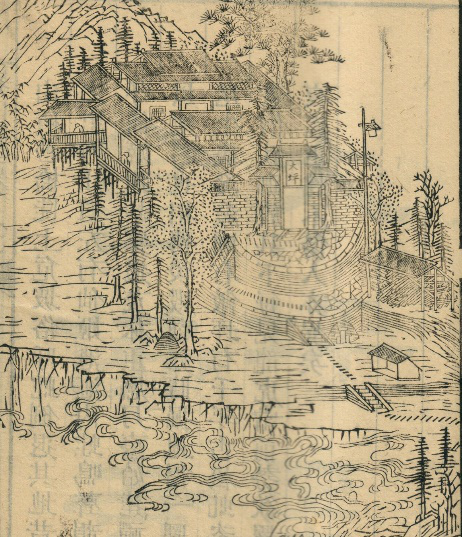

图3 清光绪《峨山图说》中的大坪寺,可能是南师和刘军泽见到的样子

1. 南怀瑾为何到大坪出家?

南师从小喜欢各种武术和道功,习练十八般武艺,曾拜师多达八十余人。二十岁曾经拿过武术比赛第一名。嗜读仙侠小说并受其影响对蜀山剑侠心向往之。1937年5月,20岁的南先生只身入川。1939年创办“大小凉山垦殖公司“,任总经理兼自卫队队长(见《凉山垦殖公司章程》)。1940-1942年起任成都“中央陆军军官学校”政治教官。在这期间南师开始跟随普钦法师学佛,并请普钦法师介绍浙江同乡郭元昌到峨眉山大坪寺出家为僧(法名通宽)。

1942年暑假,南先生上灵岩山,结识了袁焕仙先生,并带着已是大坪寺僧的通宽参加了袁焕仙在灵岩禅寺主持的“禅七”。在灵岩禅七中,袁师说南师已“得了个入处(即悟道了)“。南师在《习禅录影》中载:“记得我在灵岩山下来后师友皆说我明白了此事。我自己也觉得对了。“但是那时南师还未读过任何佛经。其后他便悄悄离开成都,奔赴峨眉山大坪闭关读佛经以求印证。从后面的情况看来,南师在成都时,早期就有个包含很多浙江老乡的学佛朋友圈。

南师选择在大坪出家读大藏经,主要原因是印华法师的提议和她的护关,以及大坪嫡系普钦大法师的支持。其实,南先生到峨眉山闭关之事,当初没几人知道,连其老师袁焕仙也不知道,只有印华法师知道。印华法师是温江人,为当时川西尼众中之翘楚,也是一位极有学养的人。自少出家为尼,与圣士和尚为师兄弟,两人都是一位神秘游方僧的弟子。相传他们师兄弟两人是参禅破参的人。圣士和尚是抗战前南师在杭州的至交好友,那时南师已经在圣土和尚处读了《金刚经》。印华法师在太虚法师所办的汉藏教理院学习过,与讲唯识的法舫法师也是师兄弟。后来回到温江办尼众的佛学院,有学僧百人左右。有时也请南师在佛学院讲学授课,同时又向南师请益。南师在峨眉山闭关时期,她是虔诚发心供养的外护之一。(见周聪原创“南怀瑾峨眉山闭关“,禅艺会 )

南师对印华法师一直充满着怀念和感激之情,他的诗《忆禅人印华法师》,表达了这种感情。诗曰:“印心促膝记当年,定起绳床月满天。几点腊梅花欲蕊,经窗相对两无言。”2009年,南师还委托宗性法师查知了印华法师的最后岁月。

2. 南怀瑾在大坪读经的情况

在大坪,南师素食戒欲,日夜不懈,闭关读《大藏经》,每天最少二十卷经文,三年阅经五、六千卷。以经为法,印证修持。

他在《现代学佛者修证对话》中说:“像我个人来讲,闭关的时候,一点也没有懈怠过,一天二十四小时,都兢兢业业用完。睡眠也是功课之一,也要管理自己,不能贪睡。”

他在《圆觉经略说》中回忆说:”想当年我在峨眉山顶闭关的时候,山峰顶上,不要说人影没有,连鬼影子都没有。万山冰雪,孤零零一个我,所谓:千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。就是如此境界。有时夜晚看经,一盏油灯,一灯如豆,孤灯独影,那才清净!那才享受!这才真是享尽清福,是人生一大享受。”

闭关就要习定。对此,南师在《定慧初修》中是这样记载:每当夜深人静的时候,在峨眉山顶上,冰天雪地中,夜里起来静坐,万籁俱寂,飞鸟亦无,清净境界,如身游太虚中,安心自在,就像神仙境界一般非常舒适。而且常听到虚空中天乐之音,非常美妙。因而想到庄子所谓“天籁之音”。夜深人静,冰天雪地,万籁俱寂,他心里却没有一丝孤独寂寞感:“人生的最高修养是守得住寂寞,能欣赏得了凄凉。修道人面对凄凉的境界,会觉得很舒服。”这种境界,人间能有几回闻!

另外,闭关的目的不外乎心静、悟道。南怀瑾《习禅录影》记载:当年我上峨眉山闭关,我写封信给我的朋友,我说禁语,准备三年不说话。结果,我那个朋友回我一封信,那才妙呢!他说恭喜恭喜!希望你能做到“心声”都不响了。自己内心都不说话了。嘿!这就是禅宗的棒子,他写这一封信就打我一棒。这一棒敲醒了什么?一句“万法本闲,唯人自闹。”一切法本来清净,觉得不清净是我们自己在胡闹,自己有分别心,无分别心——万法本闲。

1944年峨眉山龙门洞印出了《沙弥通禅与王恩洋》(后选入《维摩精舍丛书》第二函,释通禅即南怀瑾法号)。此书中记录了1944年6月南师与王恩洋在大坪莲花峰上关于读大藏经的一段对话,十分生动有趣,从中可以看出南师读经的方法:

有言莲花峰风景者,王欲往赏,余以道滑坚辞,王固挽之,余乃勉行。涉其峰,有木凳三,盖余月夜花晨,每每于此习定,知事为余构置者也。王据一凳,余为指点诸峰秀色,王亦栖心古木斜阳,因谓余曰:吾侪当于是处久坐,不必卒言归也,如何?余笑颔之。

久之无语,久之,王又曰:师在关中作何消遣?余曰:阅藏。王曰:学贵专工。克穷一经一论都可名家。一大藏教中,许多不可靠。若兼涉,必不至。

余曰:噫!居士作如是等言耶。若作如是等言,我老老实实与汝说,余非治学,更无所谓名家。余阅藏,不但未想到名家不名家,还够不上今人说的走马观花。何也?余有时马过而花亦不观矣。且余之阅藏,正如三家村中学究看小说。王居士,你说你说那一部小说好,那一部小说又不好;况好又任么,不好又任么。王曰:危险,危险!余曰:险危,险危!王摇首曰:呜呜。余亦点头曰:唉唉。

至是,余惟观雾摇杖而已,王则正襟危坐,如老僧入定,又时或作长呼吸。久之,头垂而复自仰者数四。余以峭崖深箐,蛇虎所宅,恐其疲坠,乃曰:王居士瞌睡若来,可回寺内安眠。若过昏沉,则落崖下去也。王曰:不是昏沉,不是昏沉。余曰:不是昏沉,又一昏沉。王无语。

从这段话中至少可以得出以下的信息:

一是莲花峰是大坪风景最美处。南师那时早晚都经常于此习禅定,寺的知事为他构置了三个木凳。坐在凳上,可以饱览诸峰秀色;

二是当恩洋知道南师在读藏经时说,学贵专工。读通一经一论都可成名家。大藏经中,许多不可靠。如果都去读,一定学不好。南师回答说:居士你也这样说!我老老实实对你说,我不是在治学,更无所谓当名家。我阅藏,不但未想到名家不名家,还够不上今人说的走马观花。为什么呢?我有时马过而花亦不观矣。

第三,王恩洋这个近代唯识学的大师,在莲花峰上,“正襟危坐,如老僧入定,又时或作长呼吸。久之,头垂而复自仰者数四。”这是多么生动的一幅图画!

3. 大坪论道

传钵和尚的弟子圣观法师(1886—1954),精进闻法修行,珍惜亲近善知识的机会。民国二十六年(1937)夏,在汉藏教理院学习时,遇王恩洋在重庆华岩寺讲《二十唯识论》等经论,前往听法勤学不辍。圣观法师对善知识极为尊重,不论僧俗都虔心请教。民国三十三年(1944)三月,已暂迁乐山的武汉大学教务长朱光潜先生,邀请王恩洋讲《佛学概论》、《儒学概论》等,在大学的讲课结束,圣观法师接王恩洋朝礼峨眉山(引自演妙著《民国峨眉山佛教研究》)。”

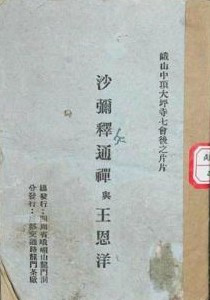

我在峨眉山市档案馆找到了1944年峨眉山龙门洞僧演观印出的《沙弥通禅与王恩洋》(后选入《维摩精舍丛书》第二函,释通禅即南怀瑾法号)。除了前面摘录过的南师与王恩洋在大坪莲花峰上关于读大藏经的一段对话外,此书还记录了他们二人当天就佛学中的一些重大稳定进行的精彩辩论。

图2. 峨眉山市档案馆保存的初版《沙弥通禅与王恩洋》

图2是峨眉山市档案馆保存的1944年峨眉山龙门洞印的《沙弥通禅与王恩洋》

书中记载,禹历五月初一午后,王恩洋持片来大坪寺,求见通禅(南师)。王曰:“此次鄙人因武大讲学之便,得游此名山。殊山虽名,而僧多俗,可叹!可叹!”王的此言,并不激烈,其实正是当时社会上对峨眉山佛教界的通常看法。

在演妙著《民国峨眉山佛教研究》中可以见到,雍正时将度牒制度予以废除,其后果是放弃了对佛教的管理,使得大量不符合出家人标准的人进入佛门,僧徒安于固陋,不学无术。清末民初的佛教已经到了危亡之际,国家多难,教门衰微。僧人普遍文化素质低下。 据 1936 年的《全国寺庙僧尼统计》,除四川、河南、江西、 安徽和湖南外,全国共有大小寺庙庵院 267000 多所,僧尼 738000 多人。其中百分之九十以上为 贫苦农民出身,文盲占百分之八十以上。由农民、手工业者和不健全的人,构成僧团主体,极大地降低了僧团的整体素质。明末以来,丛林制度也产生了很大的流弊。特别是到了晚清,全国除了少数有名的大丛林寺院还保留着“共有”、“共享”的十方丛林外,其它寺院便变成子孙丛林,这样就使禅门的清规变成名存而实亡。

所以通禅笑答:诚然!诚然!居士又何必过于要他们太雅。

王笑而复语曰:初至毗卢殿。闻贵寺在行七。令人敬佩。此山尚有切实行道人。且闻袁焕仙傅真吾在此,特来拜访善知识,奈缘悭不遇。复闻有通禅师者,比较犹可一谈,故特来相扰。

通禅曰:王居士,我与你作一件雅事来看看罢。乃起为知事曰:王居士,大德也,名喧海内,法相宗泰斗,今晚可集僧俗聆王居士的雅论。知事曰:善。王笑曰。不敢。不敢。

当天晚上,知事请王于客堂,为大众开演佛法大意。众集王讲“苦,空,无我,无常”,义毕,送寮已。知客普书师私语人曰:此人讲得一口好名相,众曰诺。看来王的演讲很精彩,众僧佩服。

王在大坪的其余时间中,与通禅就如何看禅宗和密宗,进行了一场十分激烈的讨论。这不是虚构的“华山论道”,而是真实精彩的“大坪论道”。

王认为,中国佛学有两畸形发展。一,禅宗;二,密宗。

王说,密宗确为集外道之大成,非佛法也。为魔子见,魔子道。密宗之兴,佛法之灭必也。彼宗尚存佛法少许者,借以作幌子耳。通禅反对这种看法,倒是认为密乘与中国道教互有关系处,应该研究。王说,这是无疑的。密宗乃偷中国道教的东西。内学院吕秋逸先生论此甚详,因为我国周秦时代,已有房中术。房中术者,即密乘双身之鼻祖也。通禅笑而不言。

王说,禅宗推倒三藏十二经论,离语言文字,创棒喝以接学人,似远乎教。通禅反驳曰:夫禅宗离语言文字者,乃为执理事或非执理事等障道之人一期发药,讵得据为实法而曰远教。若曰不推倒三藏十二,此乃不辨菽麦,允为盲者之言。且亦不识禅宗宗旨矣。何名禅宗?禅宗者,揭为教外别传者也。夫三藏十二,不越夫教,若不推倒,何云教外?何有自宗?既无自宗,何名别传?既非别传,禅宗即教,教即禅宗。即已教也何贵此宗。

(事后通禅对廖兀虬居士说:房中术并非是双身。此处密乘诠之至详。学此法者,先修气功,且非上师亲口密授,必不成就。以总而言,先圣盖为多欲众生而谋此一方便入德门也。)

他们还讨论了如何看当时很有名的佛学大德,如欧阳竟无,傅真吾,大愚法师,袁焕仙,贾题韬,虚云和尚,马一浮等等。

这些辩论的详情,只能请读者自己读原文。这里简单摘一点,是为了引起大家对这场“大坪论道”的注意。这是民国时期大坪乃至整个峨眉山佛教的大事佳话。

4. 南怀瑾在大坪闭关的时间

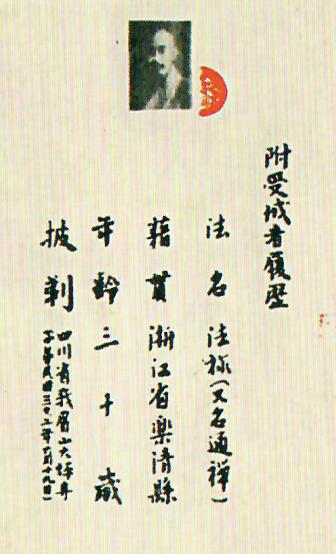

因为寺庙的规定,《大藏经》不是随便可以阅读的,必须要当和尚,穿僧衣,方可闭关阅读。所以,南师只好出家成为大坪的正式弟子,法号“通禅”。按照《大圆满禅定休息简说》一书所附戒牒中提供的信息,南师在大坪出家的时间是民国三十二年(1943年)6月19日(见图4)。

图4.南师1943年出家的信息

关于南师出家的有关情况,释演观在《沙弥通禅与王恩洋》一书的“引言”中写道:“通禅者,在家时,余至莫逆。客夏,偕大坪寺僧通宽,走而过我。余曰:南先生胡至此耶?通禅曰:投大坪寺出家耳!余曰:噫!汝于何代何地入家?通禅曰:老比丘五戒亦不持,口里滑油油的作么?余笑。师,浙之温州人,南姓,怀瑾其名。父化度,母氏赵,固故家子也。毕业某大学,历充军政要职,而司中央军校教铎尤久,然年不满三十。通禅,盖披剃后名也,字师利。披剃师曰普明。普明者,大通之子也。”

由此可知,僧演观在出家前就是南师的好友;南师去大坪出家是由大坪寺僧通宽陪同前去的;他们在去大坪途中先到龙门洞见僧演观;南师在大坪出家的披剃师是普明法师。普明法师是“大通之子”,此话应怎样理解,不敢妄言,然而无论如何,这表明普明与大通有亲近关系。

在1930年,大坪寺的大通和尚(原法名照达)接替传钵和尚为毗卢殿住持。毗卢殿的大雄殿由于年久失修,倒败不堪,所有佛像在日蒸雨淋下,全身多为剥蚀。大通到上海募捐三次,1932年大兴土木,到1934年秋将上述殿宇全部竣工。1934年再度赴上海募传戒经费。于1936年夏,大振宗风,传授戒法。历时六十余天,始圆满结束。传戒盛况是峨眉山有史以来的第三次规模宏大的传戒仪式。对振兴峨眉山的宗教活动,鼓励后进有大功德(见何志愚著文“佛教在峨眉山”(收入峨眉文史第六辑“峨眉山佛教专辑”)。但是大通和尚因将峨眉山佛学院停办而饱受非议(见演妙著《民国峨眉山佛教研究》)。

在庙港的那天晚上,南师讲起了他的师兄弟-大坪“五通”:通禅,通永,通宽,通远,通超。另外通孝和尚的师傅是普遍法师,他不属于“五通”。

通永俗姓董名明开,苗族,贵州省大方县人氏,生于1899年2月,1942年发心在峨眉山大坪净土禅院出家,礼普明上人为师,赐法名通永。1944年于成都文殊院受具足戒,并住堂3年。回山后受派五通桥多宝寺驻守2年,解放初期返峨眉山万年寺常住。

通宽俗名郭正平,1916年5月14日生於溫州,原名郭元昌,浙江國術館第三期學員。在七七事變後,離開浙江國術館,先到延安抗大學習,後因不合意而到四川,1942年跟随南师向普欽法師学佛,由普钦介绍到峨嵋山大坪出家,礼普明上人为师,法號“通寬”。後還俗,1980年1月以弘法為由,辭親去國赴歐(荷蘭、法國),一直未歸。

南师说,这“五通”中有三个都是军官出身。这意味着通超和通远在出家前也同他一样是军官。在我的笔记上还记有可能是南师说的:通远是蒋介石的表兄,做官的,爱喝酒。“五通”中至少有三个都是浙江人。加上前面讲过印华法师的师兄弟圣士和尚在抗战前是南师在杭州的至交好友,说明当时南师的出家人朋友圈中有很多浙江老乡。

南师在峨眉山大坪闭关并未住三年。南师到峨眉山闭关,当初没几人知道。1944年6月,峨眉山龙门洞的演观法师,把他与王恩洋“大坪论道”的谈话记录带到成都印出,即《通禅与王恩洋》,大家看到为之哗然,才知道南师在峨眉山闭关。消息曝光,何来安宁。对此,南师曾说:佛法世法,什么魔事都不可怕,最可怕最难过的还是人事魔。1945年秋(下面将讨论,可能是1944年秋),突接密报,谓有人意欲加害,故匆忙离开峨眉山,避到五通桥的多宝寺(大坪下院) 继续闭关,以满三年闭关之愿。这既是为了逃名,而更是为逃禅。(见周聪原创“南怀瑾峨眉山闭关“,禅艺会 )

秦明先生写的《五十年來的近事》一文说:“民國三十四年(一九四五年)的夏天,暑假我回到了嘉定(樂山)竹根灘五通橋外公家裏看望我的媽媽。媽媽姓張名懷恕,如果還活著,已是九十五歲的人了。她當年從師範畢業後,曾經擔任隆昌的教育局長。在那個年代很受人尊敬。我回到五通橋外公家裏,經常隨著媽媽到山上多寶寺去聽經參襌。據說多寶寺中,從頭年(一九四四)年的冬天,由峨媚山來了一位高人在這裏繼續閉關。多寶寺是五通橋的名勝之一,是峨嵋山大坪寺的下院,後面有一大片挺然秀拔的大松林、松針如毯、閑花盛開。聽說每當夜半月明的時候,這一位在多寶寺閉關的高人——懷師,就會在松林中舞劍練形。” 秦明先生在文章中还说,其实南师是不同意演观他们把这些对话印行成书的。南师与王恩洋也是朋友。

根据秦明先生的回忆,南师离开大坪下山到五通桥的时间,是在1944年秋冬时期。

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版权所有 苏州市吴江区南怀瑾学术研究会

苏ICP备2022019425号-1 苏公网安备32050902102319号