王伟国是南怀瑾先生的内侄,深得南先生的信任。1988 年 9 月 14 日,王伟国前往香港第一次拜见南怀瑾先生。不久后,南先生就委托他为自己在内地的事务代表,直到 2000 年,南怀瑾先生终止了这些业务。王伟国与南怀瑾先生一直保持着亲密的关系,每年多次探望南先生,聆听教诲。南怀瑾先生离世后,王伟国一直努力收集关于南怀瑾先生各方面的资料,汇编南先生在大陆 25 年的事迹。

王:我 1937 年出生于温州市乐清县地团王村,当地没有学校,小学就读于乐清文博学校(今为柳市第一小学),和翁心华(温州乐清人,上海华山医院感染科名医、教授)是同学,我俩还有亲戚关系。1950 年初迁居温州,在温州商业学校读初中,1954 年考入温州一中(高中),与翁心华、周瑞金(温州平阳人,著名媒体人,曾任《人民日报》副总编辑、《解放日报》党委书记兼副总编辑)同届。

1957 年,我考上上海市华东化工学院有机系(该校 1956 年成立,由上海交通大学、同济大学、震旦大学和吴江大学的化工系合并而成,即现在的华东理工大学。当时是纯化工的院校,研究抗生素等,后来逐渐发展成综合性大学)。在大学里,我是一个蛮活跃的人。

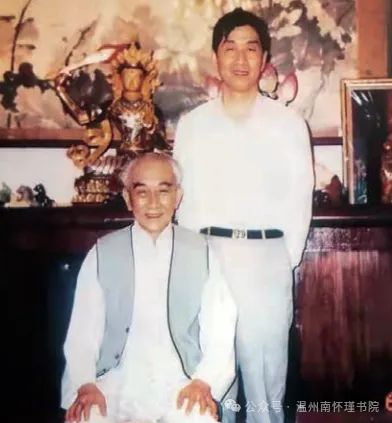

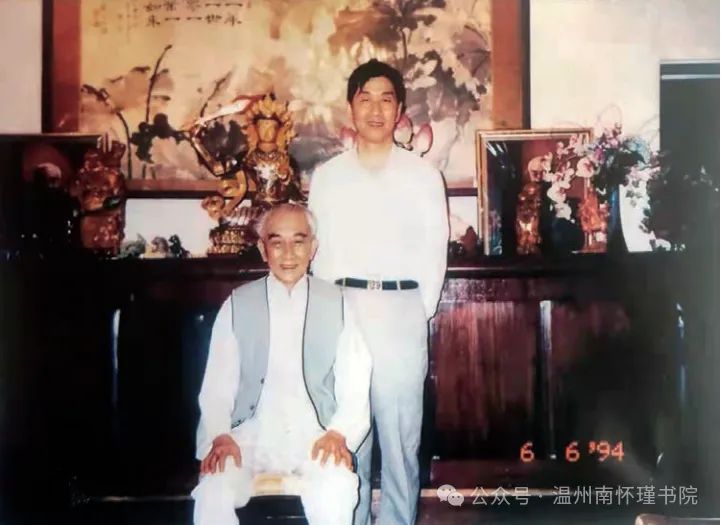

王伟国与南怀瑾先生合影

1962 年大学毕业,我进入化工部上海化工研究院化原一室工作。1968 年,研究室计划内迁,我所在的专题组准备内迁到青海省西宁市郊外。此时正值“文化大革命”初期,工宣队进驻研究院,因我姑丈(南怀瑾)在台湾,舅舅郑亦同又是国民党中央委员、驻外大使,怀疑我里通外国,我被留院审查。当时,审查的 5 个人中有 4 个人要参与斗私批修。我认为自己没有什么好准备的,工宣队队长看我没有批斗,就让我发言,我说了三分钟,仍然坚持不批不斗。结果让我在毛主席像前站了一天。后来院里组织有“问题”的人集中学习,我又不够资格,就在所里上了学习班,学了一个星期。院里还是保护我的,让我出来了。后来,我参加上海金山石化公司和山东齐鲁石化公司的引进工作。1976 年起,参加引进技术消化工作。

1980 年,化工部拨款 200 万元,建立一套生产聚乙烯,包括超高分子量聚乙烯的装置,我研究有关技术问题,其中生产 500 万分子的技术,获得上海市科技三等奖。

1989 年,我开始参与南老师团队工作,加入了他在香港的公司,同时在上海成立办事处。

记:您是南怀瑾先生在内地的唯一代表,南先生在内地的亲戚有很多,他为什么选择您?

王:我第一次给南老师写信,称他为姨父,他用红笔改为姑丈。后来我请教父母才清楚,原来我父亲王世鹤的妹妹是他夫人,虽然还有其他亲戚关系,但这层关系最重要。

南老师不到 6 岁,就开始接受私塾教育,在家自修了几年,读了《三国演义》、《史记》、四书五经、唐诗宋词、郑板桥和张船山等名家作品。1935 年夏天,他和我父亲一起到杭州,我父亲去亲友公司工作(任会计师);他去杭州之江大学旁听现代科学有关课程,又到浙江武术馆学习武术,并获得武术教官证书。

1937 年夏天,南老师从杭州出发,经九江、汉口、重庆,最后到达成都,在中央军校教导队担任政治指导员兼武术教官。军校生活比较自由,他在川结识了不少志同道合的朋友,其中包括禅宗大师袁焕仙大居士。不久,他离开军校去峨眉山大坪寺闭关潜修,遍阅了《大藏经》, 后又到五通桥多宝寺闭关,阅读经史名著。

抗日战争胜利后,1947 年,南老师回老家看望父母、妻子和两个儿子。1949 年 2月 28 日(温州解放两个月前),南老师单身一人,离开上海去了台湾。

老师让我做代表,原因就是他和我父亲的关系非常亲密。

离开乐清到杭州那段时间,我家里还是有点钱的。我父亲毕业于温州一中,没有读大学,而是去了杭州做财务会计。南老师去杭州,虽然带了一点钱,但远远不够,经常到我家吃饭,问我父亲要一点儿小钱。

老师去台湾的时候没有钱,我父亲就把自己的西装给他,又另为他做了一套,老师自己还有一套,父亲还给了他一些黄金制品。这些事老师几十年都没有忘记,一直关心着我父亲。老师性情淡泊,几十年来很少到别人家里看望。但是,1995 年 8 月 3 日,因我父亲生病,老师特意从香港来上海探病。次日,老师还会见了上海市原市长汪道涵。1995 年 11 月 9 日,我父亲病逝。

记:在南小舜《人生漫漫路》一书中,写到您父亲王世鹤曾经资助过南怀瑾先生在大陆的家人。20 世纪 50 年代,大家的经济都不宽裕,您父亲是出于怎样的缘由,做出这番义举?

王:老师去了台湾后,他在家乡的儿子南小舜家里曾被划为地主,老师的父亲坐过牢,并在牢里过世。他们家里经济是很困难的。我姑妈虽然是一位女性,但非常坚韧,不但把家打理得很好,有的时候还打点小工赚钱贴补家用。而家里最能干的是南小舜,他在翁垟开了一家小药店,同温州的表叔联系。表婶是温州附二医院的妇产科医生。小舜就从温州解放路一家中西医药店拿一些药到翁垟卖,赚了一点钱。听我在翁垟教书的妹妹讲,我父亲当时也对南小舜一家有资助,但对他家的家庭收入来讲,这并不是主要的。我父亲也没有同我讲起这个事情。

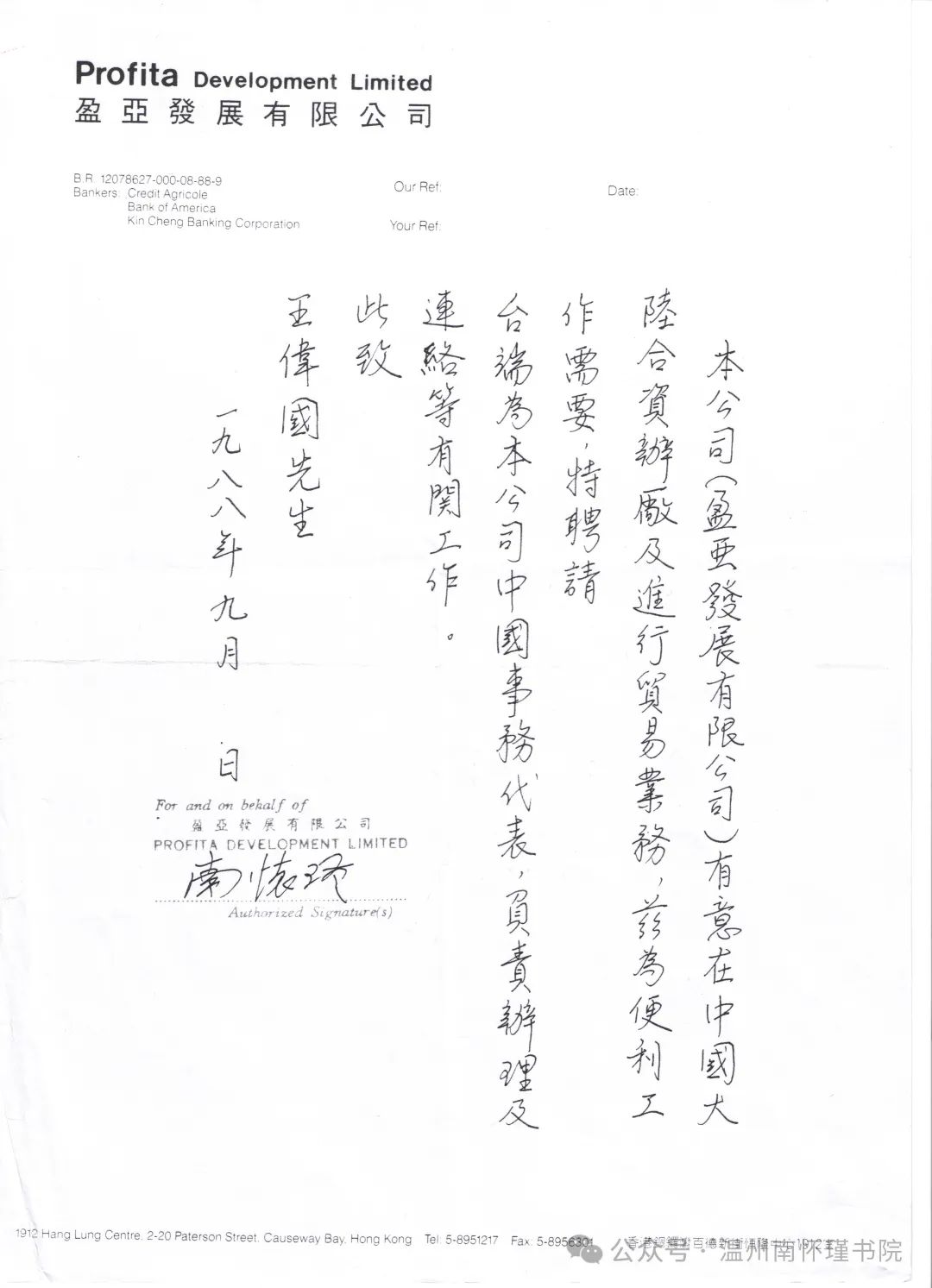

1988 年 9 月,王伟国被聘为盈亚发展有限公司内地事务代表。

王:1985 年,南老师离开中国台湾到美国华盛顿,接触到很多国内去的学生、商人和参观考察团。那时候,国内改革开放,老师认为国内很有发展前途,要在五十年内赶上美国。他也想在这个时机出一份力。

1987 年,老师派学生朱文光博士到上海找我。朱文光是南老师的台湾学生,台大化肥专业博士,文化修养也很高,是多才多艺的一个人。当时他住在上海青年宾馆,第二天就到化工部上海化工研究院,拜访郭熙宁院长,参观研究所和实验工厂。朱博士是化肥专家,院长曾邀请他来院演讲,但因他来自美国,需要上报批准。

另外,由于朱博士还要去温州看望南老师家人,没有时间在上海多停留。郭院长对我的评价很高,我当时是所长,院长介绍我是副院长。朱文光带回去的评价好,他对我的研究项目也有兴趣。1987 年 6 月,老师又派宏忍师(比丘尼)来上海,并在我家里住了 9 天。当时我住的条件不好,宏忍师向老师反映了情况。

王:我和老师第一次见面,是 1988 年的 9 月 14 日。老师邀请上海化工研究院院长郭熙宁、办公室主任金企中和我到香港,商讨投资合作等事宜。老师同院长讲:伟国家里房子不好,想办法给他买一个房子吧。不久,经院长的努力,给我在上海市江宁路购买了一处 83 平方米的住房。当时,老师还托人给我办了长期来往香港的通行证,10 年以后可以移民。但是我没有用上。

这一次香港之行前后十来天,上海化工研究院同南老师签了一个协议,确定了十个项目,后来能够真正投入合作的是一个。另外有几个项目化工部没有同意,有些是我做的,但牵涉其他问题,没有批下来。

王:那是 1989 年 9 月 14 日,南老师聘请我为香港联盈兴业公司驻上海办事处代表,并亲自执笔写了三封信。一封给当时的民革中央副主席、全国政协常委贾亦斌,请他同中央的有关部门打招呼。一封写给化工部上海市化工研究院,也就是我的单位,因为当时老师和院里的合作已经开始了,我也是他在这项合作中的代表。另外一封是写给有关部门的。老师是很仔细,也是很小心的一个人,他在信中特别写明,王伟国是他的代表,最后的决定还是他自己来做。

记:肩负南怀瑾先生代表的职责,您具体做了哪些事情?

王:首先成立了香港公司的上海办事处,并借调上海化工研究院员工 5 名、市某区干部 2 人。然后拜访贾亦斌及上海民革干部。在市委统战部的支持下,我被推荐为市政协委员,并认识了不少有关部门人员。

抗日战争时期,贾亦斌在成都国民党办的军校里任教官,他是蒋经国手下的青年军的师长,但其实他的身份是共产党员。因为国共合作,他去培养军官。老师当年也在这所军校教文化、教武术,和贾亦斌有关系,但不是太密切。不过两个年轻人在一起,很快就熟悉了。老师去成都,既想学佛,又想为抗日出点力。成都军校,是老师离开政界的地方。

老师的理想很远大,所以到峨眉山修行。他上知天文下知地理的文化水平就是在峨眉山成就的。可以说,老师的基础成于杭州,攀上高峰在成都。

1988 年 1 月,老师由美国到了中国香港,第一个找他的,就是贾亦斌。我和南老师都很诧异,南老师到香港的第二天,贾亦斌就来电话了。没过几天,两人就会面了。贾亦斌表示全力支持老师的想法,并要求他为两岸统一方面的事情出一份力。

1995 年初,台海形势紧急,汪道涵受托请南老师去北京,并欢迎老师到清华、北大讲学。汪道涵让我去请南先生。老师说:“那么大的事情,你来说,就可以解决吗?”我就同汪道涵反映了这个情况。汪道涵便让他在上海的秘书去请。老师说:“你来比伟国来好,但不能仅凭一句话,总要有一个邀请函。”

汪道涵也认同需要有一个正式的邀请,但鉴于各种原因,并未出具。

同年 8 月 3 日,因我父亲有病在家,南老师内地事务总顾问许鸣真(国防科工委)病重住院,老师速来上海探望。第二天与汪道涵见面,就台海问题,讲了一天,他认为当前不能以武力解决问题,要发展经济,协商统一。

1995 年 8 月,南怀瑾先生应邀在上海与汪道涵先生见面。

北京希望老师去讲课,老师说:课就不去上了,我要写本书给大家。1998 年,南老师的新书《原本大学微言》出版,深受欢迎。老师是很认真的,这本《原本大学微言》他花了 3 年时间写成。

记:据您所知,就台海关系,南怀瑾先生还起到了什么作用?

王:贾亦斌开了个头,后来有两个人接过去,一个是许鸣真,一个是杨斯德(杨尚昆的办公室主任),加上南老师,三个人同台湾方面接触。初期,我方对李登辉不完全了解,觉得是可以争取的对象,而李登辉也觉得可以合作。他派出三个人,一个是台湾润泰集团总裁,一个是台湾地区领导人秘书室主任苏志诚(此人是李登辉儿子的同学,李登辉儿子去世后,成为李登辉的干儿子),还有一个是中视董事长郑淑敏。这三个人都是台大的,是李登辉的学生。他们也都是南老师的学生,是来南老师这里听课的。

就双方的年纪问题,南老师说了一个笑话,南老师他们三个年纪加起来有两百多岁,台湾方面三个人的平均年龄 40 多岁,他说我们吃亏了。

南老师最初的想法,是从经济入手。台湾当时是“亚洲四小龙”之一,而且还是“四小龙”之首,台湾的经济发展得比我们好,老师提出争取让他们来我们这里投资。他想在温州的南部,福州的北部,搞一个开发区,让王永庆(当时台湾最大的老板,涉及石油、化工)的女婿杨先生来做。杨先生虽有两个博士头衔,却是个书生。杨先生来南老师这里,南老师说:你要来,你给我扫地、洗碗、洗马桶。结果他还真的做了一个多礼拜,后来老师让他回去。

那时候,金温铁路已经开始建设了,南老师还想建温州通往福州的铁路,那样就可以加强同台湾的联系。这样,经济合作不再只是沿海,还可深入到内地。

老师提出了求同存异的观点,意见相同的就一起做,不同的就以后慢慢说。老师说得很清楚,老大要打老二,但老二比你有钱,他就会不服气,你越打越解决不了矛盾。要从利益上面着手。

后来,许鸣真到了台湾,回来后,认为李登辉的态度不可能有什么改变,而且势力在发展,包括台方参与谈判的那三个人,都有问题。

记:在您的牵线下,南怀瑾先生对大陆尤其是上海的化工行业进行投资,能不能详细介绍一下当时合作的情况?

王:1989 年 5 月 28 日,我第二次去香港,本来计划待半个月,老师建议我延期。在这个时候,我们开始谈论投资的问题。有人建议投资不要太大,老师说:每个项目投 50 万美元,投资 50 个项目,有 10 个项目成功就好了。

我就在香港寻找项目,发现香港人买菜回来都习惯带一瓶可乐,可乐的外包装是塑料的,我对这个有了兴趣。这种包装塑料纸,每一张当时值港币 1 毛 8,相当于国内人民币 2 毛。大陆还没有,台湾有一家生意很红火。于是我们就决定在大陆投资这个项目。1990 年 5 月签了合同,4 万美元购买了设备,成立了上海联营化工塑料有限公司,进行生产和运营。

那段时间,公司在我手里做得已经非常出名。普陀区评优秀厂长,我是 10 个之一,奖了我一个黄金做的奖牌。普陀区政府还提供每个月 750 元的补贴,每年有疗养、免费体检,这些待遇我都没有要。

第五年,我做了件非常轰动的事情,给做满 5 年的 18 个工人每人买了一辆电瓶车,给做满 3 年的工人每人买了一辆自行车,工人下班骑出来,成为一道亮丽的风景。

顾秀莲(时任化学工业部部长、党组书记)来厂里,看了很满意,让我去江苏开分厂,我没去;内蒙古自治区的副主席来参观,让我去内蒙古,我也没有同意。

当时公司产品出口到十几个国家和地区,如法国、东南亚等。2003 年,“康师傅”还派人来,商量一起扩大生产,说杭州开发区有 100 亩地,我也没有被打动。

王:我第二次去香港那回,除了塑料项目,还开发了颜料这个项目。我找了一个比我早 4 年毕业的大学校友,1980 年他去了香港。我后来同他碰了面,了解到他把国内的产品弄到国外去,但出去的都是低档次的,国外的则是高档次的。我从他那里得到启发。我不抢他的生意,另辟蹊径,做颜料生意。这个资源国内比较丰富,只是过去档次比较低,后来技术上去了,慢慢发展了。原来我们国内蓝色颜料是向德国买的,后来德国反过来到我们这里买。开始是用袋装,他们买回去再改装。后来他们就把有公司标识的铁桶寄过来,让我们直接装。当时我们卖给他们是 6800 美元一吨,结果香港老板去德国一看,德国到岸价 1 万多美元,市场价达到 1.3 万美元。回来后,我们也涨价了,7300 美元一吨。

记:1995 年,南怀瑾先生位于乐清地团的故居竣工,请介绍一下这个工程的情况。

王:房子是老师对家乡的交代,原来准备投 500 万元,后来花了 560 万元。那是 20 世纪 90 年代初的事情,那时是相当多的一笔钱。故居开始建设的时候,叫乐清老幼文康活动中心(即现在的南怀瑾故居)。

故居由老师的少年朋友主持建造。刚开始动工时,我认识一位上海的设计师,很有名的蔡振铎教授。蔡教授到乐清地团看过,提出两个设计方案,其中一个是很超前的,需要投入 800 万元。老师还是维持了原来的方案。

虽然没有采纳蔡教授的设计,但蔡教授和老师在风水问题上看法很一致,老师还给了他一套书,蔡教授后来在南京一所大学里开了一门建筑风水的课。老师对地理风水有研究,在香港,他曾经拿着尺子到一个人家里看风水,在他的建议下,那个人改变布局,后来,头痛病就好了。海南岛南山缺水,老师拿来地图和航拍的照片,指点三个地方让他们打井,结果其中两个地方有水。

金温铁路破土动工的时间也是问过老师的。动工前一天还大风大雨,结果很奇怪,第二天 8 点钟开始就阳光普照了。所以很多人把老师叫作“南神仙”。

故居的建设牵涉 40 户人家的动迁。有人不满足,还想多要一点拆迁补贴款;有人到香港闹,知道老师住在哪里,就去堵老师。老师知道了,就躲开他们。闹得非常不愉快。故居建好后,有人提议不让那些闹事的人进来。老师知道了,还特意关照:事情都过去了,还是欢迎这些人进来。

王:老师设立了两个基金,一个就是温州的南氏医药基金会。这个基金会虽然钱不多,但成效不错,评价很高。现在看来这个数目不大,每个人能拿到几百上千的,但在那个时候是很高的。

另外一个基金,是复旦大学新闻系给教师的奖励基金。那时候新闻系不热门,教师都要跑了,周瑞金、练性乾(温州人,与周瑞金为温州中学同学、复旦大学新闻系同学,新华社记者)还有龚学平(毕业于复旦大学新闻系,时任上海市广播电视局党委书记、局长,曾任上海市人大常委会主任)找南老师帮忙,南老师为此设立了基金。新闻学院院长很感激,两次来香港看望老师。老师对新闻非常熟悉,对新闻历史也很精通,讲了一个多小时,从最早是哪个朝代开始做的,一直到民国时期,连抗战宣言都背得出来,那些人佩服得五体投地。

记:南怀瑾先生有否参与光华基金会和北大国学研究中心?

王:光华基金会本来是在香港的,钱没有放在内地。1989 年首先在北京大学设立了光华奖学金,后来陆续在内地多所大学设立奖学金。初期,主要颁给硕士生和高年级大学生,因内地缺乏人才,鼓励他们留在内地做事。南老师支持做这件事。

记:对温州人而言,金温铁路是南怀瑾先生为家乡做的大好事,您能不能谈谈?

王:许鸣真当时代表中央来找过我,希望老师不要建铁路,中央不是不同意建,而是认为,南老师冒的风险很大,一个是钱不多,人不多,担心老师花费精力;一个是会引起矛盾。但老师很想为家乡出力,也答应了浙江那边。后来还是得到了上面的支持。

说起来南老师的学生很多,但真正能做事的人,很多都自己在做事。比如斯米克的创始人李慈雄,是南老师第一个来上海投资的台湾学生。他 1989 年就来了,住在上海华亭宾馆。后来找了一个在嘉定的项目,做光学三棱镜,国防上用的,李慈雄接手后,做出了轰动上海的事情。《解放日报》发表了《斯米克现象》一文,原先需要 800 个工人,现在提高效率,减少了一半;原来只在国内经销,后来扩展到美国市场。一出去,外汇收益就增加了。1998 年,因为发展速度太快,一下子扩大到 20 多个企业,结果人不够,钱不够,他也很伤脑筋,只能缩小规模。现在发展得很好。

南老师很支持铁路项目。当时省里提出,台湾方占股比例大于 50% 就可以了。但是,南老师包括他的学生一定要求 75%,占绝对优势。当时,是一位学生在做的。后来这位学生那边没有谈好,就翻了。

翻的那天,真不是味道。那是 1991 年的 1 月 26 日,我参加了会议,浙江过去了 7 个人(照片上有 8 人),南老师那天腰不好,坐不下来,他就手扶着腰站在那里。一开始没有人说话,后来这位学生说:这个项目,我们不投了。他说:投这个项目一定是亏的,要么,我把钱借给你们。

后来老师就不让他说话了,老师自己说了一番话,讲得很好,讲话的内容在金温铁路(指金温铁道公司)那边也留有资料。他说:我虽然没有钱,也没有人,但是这条铁路一定要做。

铁路动工以后,1993 年还有钱,到了年底,钱没有了,要向国内银行贷款。按规定,贷给大陆方可以,但贷给台湾方不可以。后来,双方商量了一下,就把投资比例改了,前后改了两次。第一次是台湾方 51%,仍以南老师为主,但还是有各种问题。第二次把比例又下降,当时是朱镕基副总理知道了金温铁路的事,由铁道部提出的。这样一来,资金解决了,技术力量也解决了,进展就很顺利了。后来南老师想把股份全部退出,但毕竟有外资的话,有很多优惠政策,所以还是做了保留。

王:我在金温铁道公司是董事,我同他们讲,董事是不管事,也管不了事。大陆方都是政府官员,最大的是柴松岳副省长。南老师这里,除了我,另外两人是固定人员。双方讨论的事项,大陆方一般由秘书长打电话给省长,省长说好,就决定了,我们这里,也是打电话给南老师,由他来做决定。

王:2012 年,我到太湖大学堂看望老师,老师的身体也不大好了,我没有想到这是最后一次见面。当时老师主要讲了三点,我印象很深。

一是说伟国你年纪大了,不要再跑来跑去。让我住到他那里,可以打打坐。老师建太湖大学堂,原来为我在一个楼面留了一套房,后来,扩建了宾馆,让我住宾馆。

二是说金温铁路把总部(指金温铁道公司)放在温州,是搞错了,这个是伟国你做的事情。当时,浙江省有意把总部放在杭州,但市里的领导希望放在温州,我考虑,温州没有大的公司,铁道公司是大公司,大的公司可以带动温州的经济发展,而且大公司有大的税收,可以造福温州的百姓。老师接下去讲:总部如果放在杭州就好了,放在上海,那就更好了。

我没有接话,确实,从现在看,是这种情况。但当时温州有钱,想修铁路,沿线丽水想修,但没有资金,金华有铁路所以不着急,唯一急的是温州。放在温州是当时的一种选择。

第三个,老师同我讲:“我准备写一本自传,把自己的生平经历都写上去,即使是吃一颗花生米,我也愿意。”这是他第二次讲这话了。他有很多的想法都没有实现,估计是想都写出来。

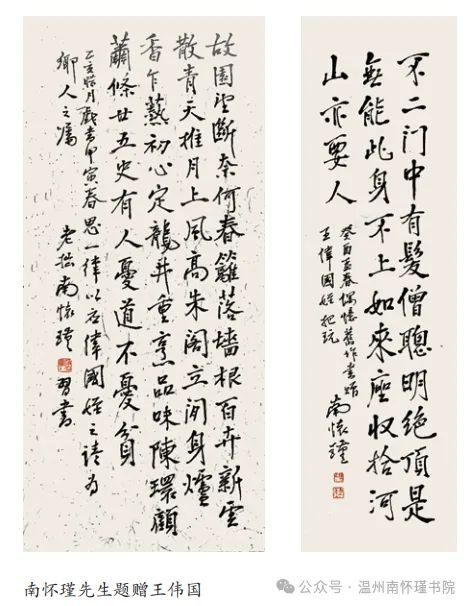

记:1993 年,南怀瑾先生赠予您一首旧作:“不二门中有发僧,聪明绝顶是无能。此身不上如来座,收拾河山亦要人。”请谈谈您对此的感悟。

王:我是不相信宗教的。老师的书,关于哲学方面的我会看,有关宗教方面的,我是不看的,直到现在我也不相信。老师为此还跟我讲了两次。

老师让我做的事,我都很认真地去做,就是老师的书,我读得不多,很惭愧。本来国文方面也不行,一到四年级,我是跟着姨妈学习。上小学时,成绩也一般。到温州考上了商业学校,学出纳、会计,后来学校要改,念了两年半,就提前考高中,一个班级五十几个人。那个时候,我很清楚想要念书了,我的记忆力很好,学俄文对我来讲容易,数学对我来说也不难。结果成绩就上去了。班里三个学生考取温州一中,我是其中之一。

记:跟随南怀瑾先生那么多年,你们平时在一起都会聊些什么话题?

王:我们经常说东说西,聊各种亲戚关系。老师还和我讲很多历史方面的事情。老师的很多想法都很有意思,包括他的投资理念,都很超前。他说过,中国经济要发展,就要办钢铁厂,要抓交通,农业要抓肥料,等等。

金温铁路动工以后,老师认为建的铁路速度还是慢,时速一百公里都不到,将来时速是要达到几百公里的,到那时就落后了;另外,山洞的高度不够,不能起到应急作用。他还说过,温州几十年都没有打仗,如果碰到战事,躲在哪里最好?就在山洞里最好。老师还认为,不能只造铁路,两边还要种树。他过:“没有钱,我南怀瑾出。”

老师还说过,铁路是赔钱的事情,但金温铁路沿线资源很丰富,可以开发房地产等,赚了钱,再投入发展铁路。老师曾经问我有哪些项目可以做,我提了 10 个项目。例如第一,铁路的房地产可以开发;第二,龙泉的农业可以开发,龙泉有珍稀药材,50% 出口到日本,丽水答应给 300 亩地,我认为很有前景;另外还有矿产,温州有明矾石,永康有砩石,这两种矿石国内 60% 都在这里,日本人原来想造铁路就是为了这个矿产。丽水有钼矿。我是念化工的,对矿产有兴趣。但当时资金紧张,都做不起来。温州的明矾是不能做的,因为要硫酸,铁路运输不行,一定要有港口。后来放到衢化。

浙江省有干部来看望老师,他们见到老师都说:“南老师好。”老师说:你们不要问我好不好,我死了,有本书还是有人看;你们死了,五年内就没有人来看你们了。

老师很豁达。老师的父亲死在监狱,他只是一笔带过。我的舅舅郑亦同(离开中国后,居住在新加坡)因为我外公的事情,与国内从不来往。我曾经主动和老师说起过这件事,老师说:这是时代的悲剧。

王:老师要求我老老实实做人,规规矩矩做事。老师给我上课,第一次课,就给我讲诚信。他给我讲过一个故事:香港有四个朋友一起吃饭,一个讲自己买了地,要造四栋房子,另外一个朋友听了,预约了一套。后来房子造好了,房价上升了很多,这个朋友提起要一套房子,那个开发商记起以前在饭局上的预约,就给了他一套。虽然开发商履行承诺,降价给了一套,看似吃了亏,但报纸上登出了他讲诚信的故事,很多人都知道他讲义气,讲信誉。以前香港银行借钱不用什么担保,信誉就是担保,所以都愿意贷款给他。

老师自己就非常讲信誉。他信誉好,有名气,在香港银行里借钱容易。

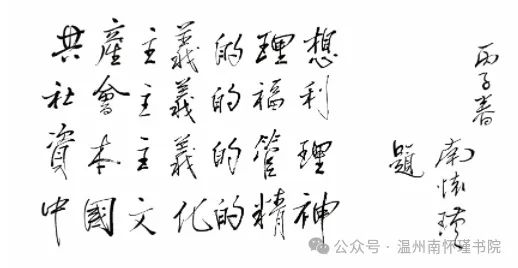

老师还给我四本书,书中讲的是宁波商人是怎么发财的,广东帮是怎样做生意的,山西的钱庄是怎样运作的,清朝时上海的发展等。老师再三强调:做生意不能乱来,要有规矩。他说:“我们做事,要有共产主义的理想,社会主义的福利,资本主义的管理(后来讲的是科学的管理)和中国传统文化的精神。”他还给我写了字,让我挂起来,就在开办上海公司的时候。

记:南怀瑾先生去了太湖大学堂后,您和他有什么交往?

王:南老师去了太湖大学堂,一个是远,一个是乱,所以我去得少了。

我原来一年去探望南老师六次,有几次是固定的,春节以后,一定会去看看老师。

有一年 10 月份,我买了 300 多元一斤的东星斑给老师,老师说这个太贵了,让我不要买了。他说,现在黄鱼有了,南存辉气派很大,1000 多元一斤,一条两三斤,他买了四五条送过来。老师还让我带一条回去,我说不要,自己吃不起。从那以后,我就不买了。

记:您与南怀瑾先生交往深厚,请谈一谈您对他的评价。

王:老师到内地来,不仅是为温州。他是和他的朋友、学生一起,为内地的文化教育、经济建设做点事。中央有中央的安排,两岸的关系是排在第一位的。中央介入后,合作就深入了。

当时政府也找过我。他们知道老师(在台湾)有一批优秀的学生,希望他振臂一呼,号召学生回来建设,比如老师的学生中,就有给北京大学等高校投资的。太湖大学堂是老师的实践,乐清有一所学校跟着在做,李慈雄在武汉办了学校,办得相当不错,中央电视台报道过。

老师原来是想将大学堂放到杭州的,而且一定要放在西湖周围,他原来读过书的地方。浙江省政府很欢迎,先是批了保俶塔下面 200 平方米的房子(前面提到的别墅),后来更是打算给老师西湖边岳坟后面的地,限于城市规划,房子不能往高处建,可以往地下挖。当时有个协议,这块地,如果老师过世,直系子女可以继承,但只能用于文化事业,不能作其他商业用途。老师还是满意这块地的,但因为李素美等人的关系,最后没有谈下来,后来就把大学堂建在了太湖边。

老师本来希望回到大陆后能定居在西湖边。当时西湖边的房子稀缺,当地要吸引名人,浙江省为了促成南老师买到那个房子,也是费了一番周折的,但后来那房子竟让李素美等人自作主张给卖了。浙江省方面当时很生气,传出话来:“南老师要钱,省里是可以给的。”那个时候,老师一门心思在写书,根本不知道房子被卖掉这回事,更不知道浙江省对他的误会。后来,上面提到的西湖边岳坟后的地,最终没能谈下来,真是太遗憾了。

老师所做的事情,有关于两岸统一、经济、文化、铁路这几方面。

访谈时间:2021 年 3 月 8 日 8 点半至 11 点、8 月 24 日 9 点半至 11 点

访谈地点:上海市普陀区澳门路 288 弄 23 号 1101 室、上海市北京西路

1397 号兴业银行后门 5 楼会议室

访谈记者:周红、金丹霞、丁宝荣