他与南怀瑾先生因书结缘,交往 30 多年,他视南怀瑾先生如师如父。南怀瑾先生曾吩咐“每出版一本新书,必定送杜忠诰一部”,足见他对杜忠诰的器重。

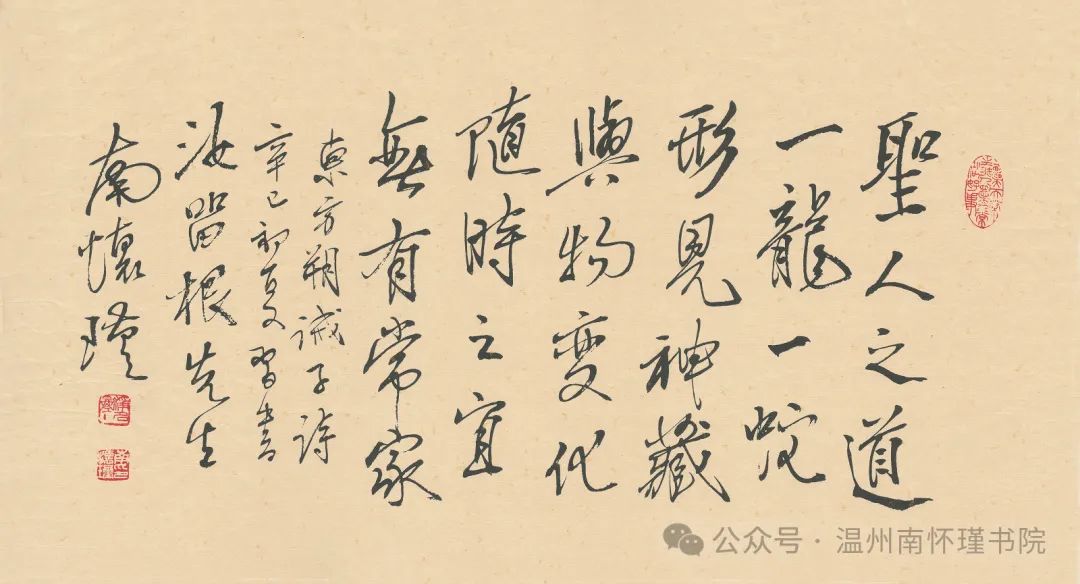

在书法方面,杜忠诰曾获南怀瑾先生悉心指导。多年来,在书法的大千世界里,杜忠诰为学日益、孜孜不倦,被南怀瑾先生称为“今之书侠”,称许其所著《汉字沿革与文化重建》“维护保全中国传统文化,寓风雅兴颂之谏议”。

回首与南怀瑾先生相处的点滴,难忘的时光仿佛如一张张电影胶卷,在杜忠诰笔下缓缓重现。

记:杜老师您好!您是南怀瑾先生身边较为亲近的弟子,听说您和南环瑾先生是因书结缘,可以谈谈具体的经过吗?

杜:我与南老师的结缘,有点儿特别。起先是我在报上看到南师诠释《论语》连载的文字,被他老人家的生动诠释所感动,而开始阅读他的著述。后来,又出于不可遏抑的激情,不怕别人误解,主动在台师大国文系里逐班推销,并在短期内成效斐然。以致那种“鸡婆”分享、大力推销《论语别裁》的激情爆发力,引起老人家的好奇而主动邀约见面。因此,《论语别裁》可以说是我和南师结缘的重要媒介。

直到今日,此书依然是南师所有著述中拔得头筹的“长销书”,也是他自己很得意,最想送给一般初学读者的一本书,而我也是如此。

杜忠诰(右)与南怀瑾在香港南先生寓所合影

打从 1977 年初拜识南老师起,一直到 2012 年他老人家作古,前后大约有三十六年。其间,我因学业与生计的特殊状况,无法像其他几位学长有缘长侍老师身边,得以随时亲炙师教。虽说如此,老师也不时让我有打杂进修的机会,特别是跟毛笔书写与文书校对有关的差事。当然,我自己也经常参加南师对外开放的固定讲学,如《金刚经》《圆觉经》《药师经》《楞严经》《宗镜录》等课程,除非有特别的事情真走不开,我从未轻易放过任何学习的机会。其中也包括 1979 年新春由南师亲自主持的禅七活动,以及稍后接连五个晚上密集专讲的“密宗准提咒秘法”之传法讲授。从师徒相识,直到他离台,前后将近八年,算是我比较密集从学于南师的阶段。平日不管碰到什么问题,我也常会主动去请益并接受差遣,创造亲近的机会,即便南师离美返国,寓居香港坚尼地道,定居吴江太湖大学堂,也依然如此。

南师的学问地道是“实践的智慧学”

记:南怀瑾先生身上有哪些魅力如此吸引您?他常说自己“一无所长,一无是处”,您怎么看待他的这种自我评价?

杜:“一无所长,一无是处”,是南老师经常挂在嘴边的一句话,这八个字是他给自己下的总评。这当然是说的客气话,因为南师自承是“学佛的人”,始终坚守“不自赞毁他”的菩萨戒律。其实孔子也讲过类似的话,说自己是“博学而无所成名”。

我认为南师这八个字,多少也有几分这个意思。然而在公开场合他是这么说,而在一般讲课时,尤其当台下听讲者大部分是仰慕者或亲近的学生时,他老人家就会完全称性而发,说出一些“狂话”“大话”来。说它是大话,其实是老实话;说它是狂话,其实是狂而不妄。像这一类的狂话或大话,古人给出一个特别名称,叫作“壮语”。

比如 2008 年 5 月,南师在一场“漫谈教育”的讲课中,就说过这么一段话:“中西文化科学的发展,现在最流行的两门科学,是认知科学和生命科学。美国开始讲的时候,我说,你们够不上,这个文化在中国,而且中国在我这里,我死了就没有了。只此一家,别无分号。你们赶快来学。”其自负如此,语气充满自信。其实,这才是他的真心话。讲得尽管露骨,但一点也不忸怩作态,因为有他的实诣底气在。总之,南师身上处处都是话头。

南老师曾说:“对于政治,我只买票,不入场。”几十年来,我从旁观察,南师何止对待政治的心态如此,他对待学术,乃至一切方术、技艺等,也无一不是如此。真是应了苏东坡诗句“苟能通其意,常谓不学可”,南师的学问态度,颇有几分这个味道,或许这正是南师始终不愿被黏缚,龙性难驯的本色。

所以南师虽说从来自甘于“一无所长,一无是处”,而终竟也“无一非其所长,无一非其是处”的真正关键吧!除了“架上书”之外,他更在意的是“世上苍生”,他真正想要的是,拿自己用身心性命验证开发的存在智能,去自觉觉他,成己成物,去“为生民立道”(这是张载原文,莫说我写错字。学人性命须是自己去立,怎能由他人代劳?此句自明末王船山一错到今),作万世的燃灯引路人,他的学问地道是“实践的智慧学”。他既不同于世俗定义下的专家,也不同于当今学院派纯以逻辑思辨为志业的学者,他是理事通透,事事无碍的“通人”。

汪道涵先生说:“南老对中国文化的最大贡献,是将贵族文化向平民做介绍。”这话说得极为到位。南老师的讲学重点,主要是在帮助普天之下的广土众民,能够找回自己,并知病去病,把人做好,把人生路走好,减少颠倒梦想的无明灾障,增加生命的安和与幸福。当然,即便是象牙塔里的专家学者,他们首先也是一个人,也一样有人生路要走,也有自家身心性命的安顿问题。故南师的教化,其实是雅俗共赏的。

“上书法当”与“不上书法当”

记:南环瑾先生曾为您的《汉字沿革与文化重建》作序,他在序言中说自己“平生喜谈书法而不勤习”,您对这一点怎么看?

杜:在清末民初时期,硬笔书写工具尚未传入中土以前,毛笔书法其实是中国传统读书人共同必修的科目。身为上一代的读书人,都跟书法有或深或浅的关系,故南师在长年讲学过程中,也经常会提到跟书法有关的事。

“没有真愿力,就不能成就真佛土。比如一个人做学问、做事业,就得真发心,昼夜孜孜为此,才能有成就。就连写毛笔字,如果没有几十年苦功夫练字,绝成不了书法家。”这是南老师 1981 年在台北讲《维摩诘经》时提到的。

隔了不久,他又说:“当年我下功夫练字,有老前辈看了,夸我将来一定成为名家。我听了从此不练字,不要真的成了书法家,反而被这竹管子、黑墨困住了。”紧接着又举大书家于右任为例,说道:“当年于右任一天到晚为人家写字,真是辛苦,就为了‘书法家’这三个字,我才不上这个当呢!”其实,南师像这一类的话,出现频率还颇高的,“非要叫我写字,很痛苦。”“读书写字,写了一辈子,就是给你挂起来去玩的啊 ?!”“你老了,满房子堆叠那宣纸,到老死了这个账都还不完。”“这个我不干。”甚至还曾劝人“千万别想着做书法家”。

曾有一回,接到南师传真一函,信中说: “忠诰老弟:我偶然失念,答应一僧写字,自忖非其所长,今急盼弟代写以应命……又:我新撰一联,用行书写,使俗人认得。联曰……南某某撰杜某某书……”又在信末署名及年月日上方,加注一句“只好如此遮羞了事”;复在信头空处补了一句:“又时间急逼,要快寄来。”南师当时遭受催索的苦况可以概见。

也曾偶然看过一件没有南师名款的小幅字条,上面写着:“因读书识字,老年被逼追字债,岂不可悲?”听说那是南师经刘雨虹老师多次催校(南师)书稿,应机触发而随手写下的字条。据我个人经验,当对方向你开口索书时,只要你没有当下回绝或婉拒,人一离开或电话才挂断,对方登时变成“债权人”,而你则立刻降格为“债务人”,经常为此而忽忽若失。

所谓“生我名者杀我身”,南师这“不上书法当”的话,也并非无的放矢。或许,当时老人家正苦于遭受索偿字债的灾厄,遂书此以自解吧!试想,一个始终不愿上书法当的神仙级人物,临老犹不免被催索字债,有此感喟,我这个靠写字吃饭的弟子,岂又能免于字债 ? 只怕到了闭眼那天,仍然有债在身 !

所谓“能事不受相促迫”,方知南师并非不喜欢写毛笔字,其实只是不耐烦去做无谓的应酬罢了。应该只是吓阻一些闲杂人等,且别随意开口求他写字,故宣示的意义当重于其他一切。

然而,我很喜欢,甚至可说是陶然自悦于毛笔书写的那种与自己对话的感觉,往往一接触书法,便浑身来劲,有说不上来的悦乐与欢喜,这或许是前身业习深重之故。因为打从发愤临帖开始,并不曾有过想成为“书法家”的念头。至于后来会变成他人心目中的“书法家”,纯属意料之外。

也许,世间万事真如诗人周梦蝶所说:“世无所谓或然、偶然与突然;一切已然,皆属本然、必然与当然。”“不上书法当”这一句话,一般人听来,大概不会有什么特别的感觉,但听在我这个长年以写字为乐,甚至还以教书法、卖字养家,靠书法吃饭者的耳朵里,格外感到纳闷,到底是我上“书法当”对呢?还是南老师不上“书法当”才对?或者两个都对?或者两个都不对?从此以后,“书法当”这个词,变成了我几十年来的一个大话头。

前些年,对于南师“不上书法当”的这个话头,终于渐若有所解会。因而自赋俚句一首,以记因缘:

佛言一切皆佛法,书法不离一切法。

不事无缚无成全,括囊咎誉一时乏。

无为须凭有为用,权实参互悲智洽。

金刚经说:“一切法皆是佛法。”佛者,觉也,即心即佛,凡人心之所营为,无一不是佛法。所谓一切法,其实指的是世间万法,乃至包括一切事一切理,全都概括在内。书法,并没有离开世间万法,它也是“一切法”里的一法。“无不从此法界流,无不还归此法界”,世间一即一切,一心能生万法;一切即一,万法又皆离不开此一心之所发用。弘一大师就说:“我的书法,就是佛法。”便是深明此中的“不二”之理。

开头前两句,首先点明书法也是佛法,不至于说禅道、儒道等谈义理的学问才是佛法,而文学辞章或百工技艺等跟性情想象创造有关的部分就不是佛法。

当然,不学书法,固然省去甚至阻断了一切来自书法学习的纠葛、烦扰与痛苦,可是也将因此无从领略此中的各种感悟、启示、乐趣及其对生命成长的成全。

我们平生所学,不管是世间才艺的“有为法”,或是出世间道法的“无为法”,其实都离不开在面对一机一境时,既须有常道的遵循,又有通权达变的智慧,方能“知进退存亡而不失其正”,随时做出悲智双运的适切对应。世间是一个群集的社会,人无法独立生活,不是你役使别人,便是被别人役使。

南师因怕常替别人写字被役使,不上书法的当,但一天到晚为别人启蒙解惑,提供正知正见,为众生作马作牛,劳瘁一生,不也同样是在被人“役使”吗?倘若用道眼的视角来看,也不过就是随顺世缘,尽其在我而已,又哪有什么高下大小之分呢?就在成全别人的过程中来实现自己,利济人群罢了。可惜吾师已驾鹤远飏,不知小子这话说得对否 ? 想到这里,不禁惆怅万端,莫能自已。

南师写的是“神仙字”

杜:2018 年,北京的东方出版社出了一本《云山万里》,书中收录一百余件南师墨宝,这是南老师书法作品的首次结集,让我们可以比较全面性地观赏南师的书艺之美,从中可以大略看出南师书风的统一性。尤其题材内容充满了深刻且发人深思的生命讯息,令人百看不厌。南师的书法,虽说书风单一,但个人风格鲜明,性情、格调、学问、涵养和审美情趣,在作品中显现无遗,与一流书家并置一处,丝毫不觉逊色,并且飘逸脱俗,仙气十足,有如鹤立鸡群,是典型的“神仙字”。

大家或许不免感到好奇,这么奇特的书风到底是怎么来的 ? 他到底练了哪些碑帖呢?可惜没能在老人家生前多所叩问,以致难知其详。不过,南师手边收藏有一本唐代的《圭峰禅师碑》,是裴休撰文并书写的,上有柳公权篆额。后来,台北老古出版社还曾经把它公开印行,我也获得南师赠送一本,这应该是南师很欣赏的一本帖。

大家知道,圭峰禅师是晚唐时期融通儒、释、道三家,声绩卓著的宗教界领袖,这在裴休的碑文中有深入阐述。我想,南师应该对于圭峰禅师融汇三教有一种肯定,有发潜德幽光的一份心情在。裴休还当到宰相,是唐代晚期居士学佛的大成就者,曾经受法于黄檗禅师的事迹,在《指月录》上有详细记载。他跟圭峰禅师,是辈分差不多的道友,书法学的是柳公权,比柳书还要温润灵秀,或者南老师学过也说不定。但它毕竟偏属柳体风格,柳风紧劲严整,实在跟南师豪宕洒脱的性情未甚契合。所以我们也可以发现南师遇到特殊的场合,偶尔会写些比较规整的楷体字,可南师才高敏悟,一向天马行空洒脱惯了,越是写得规整,点画间的气脉就断得越是厉害,总不如流畅行草书的当行本色。

谈到“神仙字”,令我想起陈抟集北魏《石门铭》字所写“开张天岸马,奇逸人中龙”的一副名联。这个集联有两个版本,一个是直式的墨迹本,一个是横式的刻拓本。南师早年曾经有一副墨迹本,就挂在台北信义路复青大厦的办公室内。后来,他移居美国,又回到香港。

有一天,他跟我通了电话,说陈抟那个“开张 · 奇逸”集字五言对联,搬来搬去不知道放到哪里去了,都找不到,问我看有没有。我手边正好有两套,于是赶紧把品相较好的那一副裱妥后送呈南师,也就是后来挂在太湖大学堂的那一副。

对于陈抟此联,南老师大概特别喜欢那种气势开张、豪迈夭矫的风神气象,但跟南师书风的形成恐怕不会有太大的关系。据我看来,南师的行草,应该多少受到张三丰与白玉蟾两位道家人物的影响。

南老师曾经提到抗日期间,他在成都青羊宫看过张三丰用草书写的碑,有七八块,他说他看了“佩服透顶,那真叫作神仙笔迹。每一个字不是横,不是直,那个笔画都是圆圈,真像是太极拳,可是都看得清楚”(《我说参同契》)。我没见过这七八块碑拓,倒是有一件张三丰草书《刘长卿别严士元》七言律诗,书法风格写得真的就像南师所说,都是曲线连绵,圆转流畅,好像画太极似的,且笔锋衄挫,有“缠丝劲”的效果。但墨迹本有两件,一件好像是收藏在海外,风神比较自然,当是真本;另一件应该是根据刻拓本双钩填墨复制出来的,神情比较呆滞,笔势也不甚自然。南师行云流水调的行草书,应该多少受到张氏此种“太极”书风的启示与影响。

我曾翻阅台北《故宫历代法书全集》,在《宋元宝翰》册内,偶然看到白玉蟾的草书小横幅“四言诗”,笔势开张,神气飞动,立刻联想到南老师的书法。

虽然这一幅写的是草书,而南师基本上写的都是行书,但彼此轻灵飘逸,虚朗冲和,在意象上实有高度的神似处。白玉蟾在中国仙史上,是一个文采极高的隽材。他小时候颖悟聪慧,谙诵九经,随着祖父到琼州做官,不久祖父、父亲相继逝世,母亲改嫁,他也随着改姓白。后来,母亲又死了,他被继父逐出家门,因而“厌秽风尘,腥臊名利”,对仕途不感兴趣,十六岁便云游方外而慕道学仙。除了道行高深外,他又精通书画,文章诗赋也无不精能,是仙家才子,1969 年台北自由出版社曾经出版《白玉蟾全集》三册,对于正统丹道之学有翔实的阐述,世称其“出入三氏,笼罩百家”,发挥性命之学,是南师非常敬佩喜爱的一位神仙人物。

南师说他年轻时也曾发狠练过字,不过南师是绝顶聪明的人,他的书法,并非在具体点画的字形上照着刻画描摹,而是在节奏旋律乃至神情意蕴上去把握。对于真有功夫的人,往往眼睛一照便得其仿佛,所谓“一入眼根,永成道种”。郑板桥说过:“十分学七要抛三,各有灵苗各自探”;又说“学一半,撇一半,未尝全学。非不欲全,实不能全,亦不必全也”。这话说得最是究竟。清人刘熙载说: “书者,如也。如其学,如其才,如其志。总之曰: 如其人而已。”须是先有此胸襟,方能有此书法。

南师是个出格的仙才,其书非学可到。

诗文书画看似小道,成大家不易

记:对于中国书法,南怀瑾先生是否也有一些独到的见解,又是如何影响您的?

杜:南老师对于我在书法学习上的指点,印象中前后应有两三回,大致都是通过信札表达的。就目前手头保留的南师来信而言,其中明显跟我学书法有关的有两封,其中一封是南师移居美国时写来的。内容如下 :

“忠诰老弟如见:三月十八日手书阅悉,因忙稽覆。诗文书画,看似小道,然欲成为大家,颇不容易。有满清三百年宫廷之环境,方能培养一个溥儒。有后唐之江南小朝廷,方得造就一个李后主作为词人而已。人人都说李后主词好,何尝进思:彼以丧失一个国家政权作成本资料,才能写出几句缠绵悱恻的好词章!倘是白屋书生,出身草泽,必须多闻、多阅历;读万卷书,行万里路,交万个友,才能渐成大器者,子其勉乎哉!匆此,祝平安 86.5.7 老拙寄于华府。”

这封信的发信时间,应是公元 1986 年 5 月 7 日,亦即南师赴美的隔年所写的回复函。至于当时我在写给南师的信中,究竟向老人家报告了些什么,怎会引起南师跟我谈这些个内容,由于当时我刚在历史博物馆“国家画廊”办完首度个展,为了负笈日本而全力补习日文,忙碌到连日记都没时间写,以致今日缺乏资料可供查考。

但从时间点加以推索,应是我把平生第一本作品专辑寄呈南师教正,南师看了有感而发吧 !

南师首先指出,诗文书画看似小道,但要在这些小道上真有所成就,也并非容易的事。此函主旨,跟具体的毛笔书写内容毫无关涉,而是在文艺总体方向上做出的点拨,勉励我若要成就“大器”,就要像溥心畬、李后主等人成为一代“大家”,却又点出中国历代的文学艺术大家,往往出于书香世家的现实真相。南师深知我是乡下农家子,既无书香家世的资源挹注,当然更不能获致如溥心畬、李后主等人的优渥学习环境。尽管如此,南师还是为我“仙人指路”。说像我这样一个“出身草泽”的“白屋书生”,若想在艺文上有所成就,活路只有一条,那就是“多闻”和“多阅历”,前者重在理上认知,后者重在事上验证,其实这两者是二而一,偏废不得。接着他为我指出三个具体努力的方向:“读万卷书”“行万里路”“交万个朋友”。

个人因为家无贤父兄,少小缺乏童子功,尤其在国学方面,一生似乎都在做补课的功夫,真真是“勤苦而难成”。然而 1949 年的特殊因缘,大陆一批文化精英聚集到这弹丸之地,让这原本归属文化边徼的台岛,“文化密度之高,开千古未有之奇局”。就在所谓“暗者求于明”的精诚博访求索中,神奇地让我弥平了来自家世先天不足的缺憾。得遇南老师,不也就是在此机缘下吗?回首来时路,无论我要学习什么知能,几乎都有高明的请益对象,可说不虞无明师高人之匮乏,只怕我个人才性愚顽, 精勤不足。

然而,学海无涯,到如今,南师为我所指出的三条路径,都还大有努力的空间。这可是穷尽一生都未必能做得周全的大功课啊!

另一封信,是 1996 年 4 月间,我寄了一箱此间竹山地瓜到香港给老师品尝,里面也附呈我新出版的一本作品专辑。后来南师回了信,信中特别提道:“大作选集甚佳。唯从今起,老弟似应放松人力手劲,体任天然,方可更上层楼,别树一帜。不然,终属凡俗之胜而已。如何?”这是南师观览拙作专辑后,明确提出“放松人力手劲,体任天然”的具体改进意见。

个人由于出身寒微,因而自觉非刚健自强,无以自立。但刚健惯了,性格连带影响到作品风格,常感点画用笔上鼓努之力偏多。而在 1995 年前后,我已有强烈自觉,并想方设法要加以销熔。那时,我走的是碑帖合参的创作进路,碑路要求涩劲的用笔惯性,往往会造成气机的阻滞而有欠自然,故急需轻灵婉转的帖路行草书来相救济。尽管已经认清这一点,但功夫不到,天然不出,幸有南师火眼金睛及时的照见与提点,让我得以及早转身,才不致在这困境中盘泥太久。

当时,适巧有缘收藏并临写了张旭名下的草书手卷拓片,深受该卷书迹绵密气脉的不少启示;又因曾替大陆昆曲名家张继青女士的来台公演题写海报,有机会聆赏她婉转细致、掩咽有度的唱腔,对于线条的律动与质地有了全新的感悟。之后,书写时的用笔手劲,才由原本的刚猛,逐渐转为松柔。

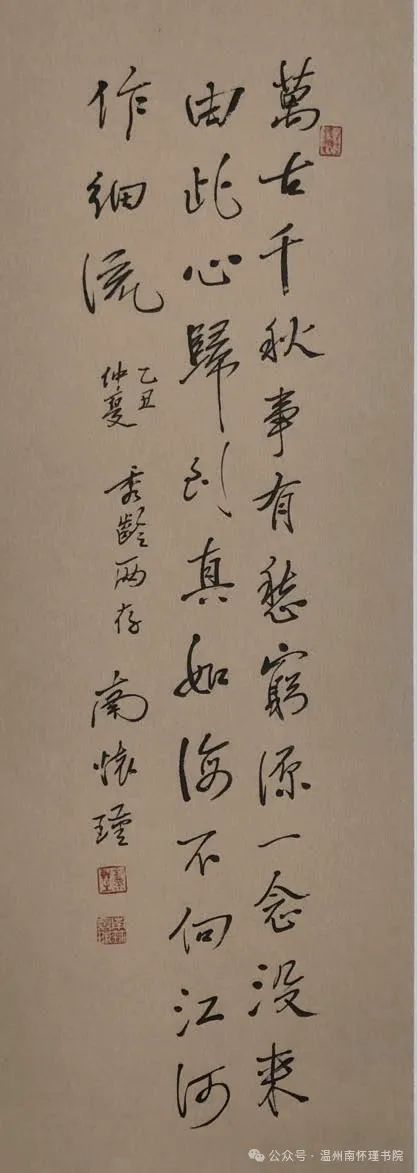

此外,也由于后来勤修准提法与禅定之故,气机发动,全身气脉起了极大的变化,原本长期虚羸的身体,随着丹田气的恢复,已逐渐转变为康强。不知不觉间,行笔速度也变慢了,点画线条感觉比以前更加沉稳,书写时,比以前欢喜自在多了。而南师信末提到“凡俗之胜”四字,始终是我贴心的警策语外,也常让我联想到南师的一首七绝: “万古千秋事有愁,穷源一念没来由。此心归到真如海,不向江河作细流。”岂仅书法一艺而已 ?

书法背后之“道”,练字即炼心

记:南师将书法与“道”相关联,您又是如何看待书法中的“道”的?

杜:书法,是华夏文化的特产,祖先利用柔软而具弹性的毛笔作为汉字的书写工具,无疑为东方气化实践的智慧学,提供了一个曲尽其致的绝妙法门。

书艺才能的养成,从点画用笔的涩劲、结体造形的平衡、气脉呼应的贯串、谋篇布局的统一等匠人技法的锤炼,经由情感趣味风格的涵泳,层层转进而到达致虚守静,忘怀得失的哲人“理境的圆成”,其间关涉到多少知识系统的吸纳、消融与转化,以及多少繁复技巧的揣摩、实践与体证,才有可能“有为虚极到无为”,转“万有”而为“妙有”。这些都跟书家个人心灵主体的开显与涵养密切相关,是个庞大而完密的心性陶炼机制。

初学书法,由于不懂笔性,未通笔法,结构无方,又疏于练习,写得拙丑,那是天经地义的事。持恒练习,则下学而上达,日久必见成效。而经过这个过程,原本散乱的,将变而为凝定;虚馁的,将变而为坚实;刚狠的,将化而为柔和;纠结的,将变而为朗畅;躁急的,将化而为闲静。表面看来,这些似乎只是外在字迹的调整改变,实际不然,它正是内在心灵主体调适后的一种投射。这便是所谓“变化气质”。

唯有心灵的主机板不断地更新升级,所列印出来的书艺产品,才有水涨船高、不断超越升级的可能。人生百业,大抵都是失误较少者胜出;天生就发而中节,纯全无过的人,根本是不存在的。当负面习气渐被刮磨消除,所写书迹自可由拙丑而渐入佳妙之境。

故练习书法,其实是向自家习气挑战,并学习面对自我,调整、超越、转化自我的绝妙法门,所谓练字就是炼心,真是如此。

前述南老师“不上书法当”的话题,基本只是表达他对于书家应索作书、为人役使这一方面的同情与理解,主要还在于发挥宣示作用,好让闲杂人等别轻易开口向他索书罢了。

但南师这个话头,却让我联想到宋代的理学家程明道。程氏曾说:“曾见有善书者‘知道’否?”(黄宗羲《宋元学案》卷十三)我年轻时读到这里,心中便起疑。程朱一向反对“游艺”,反对学书、作文,说这是“玩物丧志”,他们的看法难道正确吗?其实,世间万千行业的知能,都可以用一个“艺”字来统括。任何事物的学习,都存在无数从粗疏到精微的技术性难题,需要逐一去面对,去老实修炼。故百工技匠的作为,固然是“艺”;艺术高才与文苑英杰的精心创作,也是“艺”;乃至文、史、哲学的学术考据与道学义理的讲习议论,又何尝不是“艺”呢?

甚至佣工的扫地奉茶,也是一种“艺”。同样是可以一心一境,目击道存的一件“事”,一样有发而中节与否、存心邪正的问题。凡事能否正心诚意,才是生命中真正值得关注的核心重点。其他一切情识上的分别执着,都应一起打彻,才能符合孔门志道、游艺的成人之教的宗旨。

王阳明曾自述学书经历:“吾始学书,对模(摹)古帖,止得字形。后举笔不轻落纸,凝思静虑,拟形于心,久之始通其法。”他这般精勤学书,不正是“诚意正心”的修道功夫吗?他的书作刚毅遒厚,一如其人,他终于成为一代名书家,可惜他的书名被他的事功及儒学所掩。

然而,阳明学书有成,又何尝妨害他体贴良知天理 ? 甚至如前所述,整个书法的修学内涵,既跟儒家有关人格教育原理如此通契。谁又能说阳明先生知行合一学说的创发,不会是在长期跟笔墨磨勘的“依仁”“游艺”中获得“辅仁”的触类启示呢?

依稀记得,个人在台北前后得过几个大奖,有一回(不记得是在太湖还是香江),南师还当着大伙儿的面,笑着对我说:“想不到写书法也能写出名堂来!”言下似也有几分赞许之意。

书法,原本是一门技艺。《庄子 · 养生主》曾经假借庖丁之口,说“臣之所好者,道也,进乎技矣。”当有人称赞我的书法如何了得时,我往往会用“雕虫小道”予以回谢;但当对方真的就以为书法只是“雕虫小道”时,我便会老实不客气地适时补上一句“虽小道,必有可观者焉”来回敬他。

访谈时间:2022 月 2 月下旬至 4 月

访谈地点:电子邮件笔谈形式

访谈记者:高寒潇