编者按

本文源自东方出版社2023年1月出版的《万里无云万里天——口述南怀瑾》,转载自温州南怀瑾书院公众号。

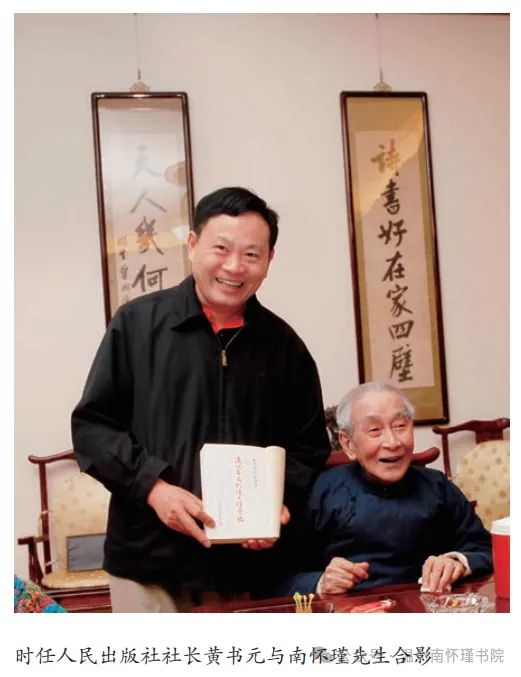

孙涵, 1970 年出生。现任人民东方出版传媒有限公司总编辑。2008 年,孙涵和时任人民出版社社长黄书元前往太湖大学堂拜望南怀瑾先生,并签下第一份图书出版协议,开始以东方出版社名义出版南怀瑾作品。之后深得南怀瑾及其著作权继承者信任,遵嘱在大陆地区出版和发行南怀瑾系列著作至今,东方出版社亦成为大陆地区出版南怀瑾著作品种最多、数量最大、最成规模体系的出版社。从此,南怀瑾作品和“东方出版社”也成为密不可分的完整品牌。

人民东方出版传媒有限公司,是由国家新闻出版署主管、人民出版社主办的独立的综合性全媒体出版集团,多年来为弘扬中华优秀传统文化、传播南怀瑾的思想和精神作出了卓越贡献,有目共睹。孙涵总编辑从与南怀瑾初识时的编辑部负责人,到人民东方出版传媒有限公司总编辑,在处理南怀瑾著述书稿时,严格遵循“恭敬、尊重”的原则,赢得了南怀瑾的信任和赞许,将其新整理的作品及其旧作陆续委托东方出版社出版。南怀瑾去世后,其子女方鉴于与东方出版社良好的合作与不离不弃的信任,依然坚定选择与东方出版社牵手。

从“人民”到“东方”,定位更吻合

记:作为出版社的领导,你们是怎样结识南怀瑾先生的?在此之前,对他的作品了解吗?此前,都有哪些出版社在出版南怀瑾先生的书?请您回忆一下,东方出版社是如何开始和南怀瑾先生合作的?你们第一次合作出版的是南怀瑾先生的哪部作品?合作下来,您觉得南怀瑾先生有何特点?

孙:(略作沉思)认识南师的时候,我当时还在人民出版社工作。那时候应该是 2008 年吧。当时的“东方出版社”还是“人民出版社”的副牌社。

这个开始其实挺偶然的。我不知道你们有没有采访史原朋先生?就是现在的宗教文化出版社的总编辑,是他更早认识的南师。

最早的时候,大概是 20 世纪八九十年代,南师的图书来大陆出版,都是刘雨虹老师全面负责的。刘雨虹老师找到史原朋,是史原朋向刘老师介绍推荐的一些出版社,同时他也向一些出版社引荐南师的书。

印象中,大陆最早出版的南师著述是《静坐修道与长生不老》,由海南三环出版社引进。此后,复旦大学出版社、国际文化出版公司、北京师范大学出版社、中国世界语出版社、上海人民出版社等,都陆续推出过南师著述。其中,复旦大学出版社出版得更多一些。

2008 年的一天,史原朋突然问我:“你们出不出南怀瑾的书?”那时候,我是知道一些南师的书的,虽然不是很多,也就限于《论语别裁》《孟子旁通》等,但我知道,仅南怀瑾的名字在读者中就有号召力。我便对史原朋说:“当然可以啊,我们愿意出,没有任何问题!”

史原朋告诉我,其实南师一直想找一家出版社,把他的书系统地再出一下。他和我说:“如果你们愿意出,南老师的意思是,那就等合适的时候,你们的一把手要一起去和南老师见面聊聊。”我那时候还只是个部门负责人,他说,“要你们一把手,能说话算数的人去”。

我说没问题,并马上把这个事情向我们当时的社长黄书元进行了汇报。黄社长一听,当即表示:“没问题,这是好事情!出版南师的书,肯定可以!咱们什么时候去见南师都行。”

就这样,我们在 2008 年 3 月份,第一次去了太湖大学堂,见到了南师。虽然那是我们第一次见面,但双方谈得非常好。因为黄社长也特别希望能和南师合作,让南师的书在我们出版社出版。开始的时候,南师还是希望用人民出版社的名义出版,因为人民出版社在国内所有出版社中排名第一,规格最高。但是后来,我们觉得东方出版社的名义其实更适合南老师的书,文化味和学术气更突出。再一个,我觉得南师一直倡扬传承和保护中国传统文化并推而广之,其实中国传统文化就是东方文化的一大组成嘛。

黄社长当时就聊道:“南师之前就创办了东西精华协会,东方文化的主要代表就是南师书里讲的中国传统文化,中国文化的渊源、流传、影响等方面,更与东方文化水乳交融。所以,用东方出版社更切题,空间也更大,也符合南师包融八方的身份。”

于是我们就建议南师还是用东方出版社的名义,这样的话,出版内容涉及的范畴会更宽泛,也更符合南师的总体定位,南师欣然接受了我们的提议,这样才有了和“东方”的合作。我们也就这样开始了和南师的缘分。

出版的事其实双方第一次见面就基本上拍板了。南师当时很高兴,说:“很好,可以了!”到我们第二次会面,中间大概相隔了一个月。他来了个电话,说:“可以了,你们来,我们就可以签协议了。”

当时的情况是这样的,南师之前的那些书,“复旦”已经出版了一部分,后面他其实是有一些新的书,是新整理出来的。

我们第一次谈要出版的两本书,一本是《小言黄帝内经与生命科学》,还有一本是《漫谈中国文化》,这两本都是他新整理出来的。他说:“我们先从这两本开始做。”因为毕竟是第一次合作,也颇有先“试试看”的意思。我们说:“好的,没关系,就从这两本书开始。”我印象中,当时还签了两本英文版的,所以总共是四本书。

说到签约呢,这里面还有个小插曲。我们第二次准备过去签约的时候,作为出版方,当然希望能更多地签下南师的作品。当时刚好市面上有一套某出版社出版的书,是选编的“南师讲 XXX”,我记得其中有一本好像是《南师谈心兵难防》,挺热门的。我就提出:“那我们是不是连这一套一起签了?”南师没有同意,说:“你就先做这几本。”按照我们当时的理解,因为是第一次合作嘛,南师肯定还是要先看一看“东方”到底是怎样的水平,合作起来是不是愉快,或者还有其他方面的磨合。

但后来我们之间熟悉了之后,包括和他本人以及他周围的人聊起来,我才知道,南师对那套别人选编的书其实是不太满意的,所以他不愿意让“东方”出。但这些原因他是不会直接马上说出来的。

所以,通过接触我发现了南师的一个特点,他很多时候其实是挺顾及他人面子的,他不会特别直白地讲出来,让人感到不太好意思或者有不好的感受,他会用另外的方式。比如,有些书,他觉得不合适或者不愿意给你出,他可能就会说“你先做别的”,当时不会和你直接说是什么原因,过一段时间,他可能会不经意地这么提一句,“那本书还不够好”。他觉得可以做的,他就会对我说:“小孙,你做吧,这本书没有问题了。”

我们签合同的时候,有一个细节很特别,那天还有美国来的大律师吴研雷,由他经手我们的第一批合同。所以我们的合同就与别人家的不一样,签得很隆重,除了甲方、乙方,还有个美国来的大律师做见证人。南师也说:“你看,我们这个合同是最有法律效力的,还是请美国的吴大律师来作为见证人的!”

所以后来国熙他们打著作权官司的时候,我们的合同很重要。

1976年 南怀瑾先生自述

农历乙卯民国六十四年冬(即阳历六十五年)公元一九七六年一月起笔 书生结习

又生妄想,习气难忘,老来动笔费思量。 说古人已说的,臭腐不堪; 说古人未说的,别无才思。 夜来朗吟辛稼轩词,似为千古才人,吐尽胸中衷曲。 如他的“壬戌生日书怀”:

六十三年无限事,从头悔恨难追。 已知六十二年非,只应今日事,后日又寻思。 少是多非惟有酒,何须过后方知。 从今休似去年时,病中留客饮,醉里和人诗。

读此已起共鸣,倍感亲切。 但为切己写照者,则深爱其“不寐”一阕:

老病那堪岁月侵,霎时光景值千金。 一生不负溪山债,百药难医书史淫。 随巧拙,任浮沉。 人无同处面如心。 不妨旧事从头记,要写行藏入笑林。

我今常喜通宵不寐,缠绫书卷,确有「一生不负溪山债,百药难医书史淫」之自嘲自况。 至若积数十年人生经历,生平行径,以及今日欲握管为记者,恰如此词之后半阕,切情切景,增减一字不得,低徊朗诵,不尽唏嘘。 三个梦

童年岁月,如今忆想,皆如梦境。 且忆梦亦不完整,依稀仿佛,若存若亡。 但儿时梦中之梦,最为真切,似预记,如先示。 及今思之,哑然失笑。

依据中国传统命理,我之命造,行庚于六岁。 此生自有记忆之事,亦仅能前溯六岁,过此上推,应属宿世。 我自六岁开始,即是多病之身,如麻疹、伤寒、天花等重病,大都遍患。 伤风、感冒、头痛、腹痛、牙痛等小病,随时都与我结不解之缘。 尤为牙病先后达四十余年之久。 自六岁自十二岁间,饭食似乎无缘,有病时,药物即是饮食,无病时,又喜偷吃零食,当然亦爱偏食,平常小儿陋习,无所不备。 因此后来喜读医药书籍,嗜爱研究药物,早已种因于此。 但我吃慈母之乳,到七岁上半年方自动停止。 那时已经入学,趁先生下课空档,回家撞入母怀吃奶。 一日,忽然自觉不当如此,便自动向慈母说:「我从今天起,再不吃奶了。」母亲听了,甚为稀奇,即向家人及父亲宣布,引得全家大笑,我也顺势溜回学校。 但每晚入睡,如不钻进慈母怀抱,则始终恐惧,不能成寐。 生从何处来,死向何处去之疑,已于此时大起恐惧。 尤当夜幕低垂,天地晦冥之时,恐惧之情,极尽怖畏。 每至黄昏灯上,即依慈母身侧,亦步亦趋,状极可怜。 母爱慈悲,恩深无极。 今日走笔至此,遥念八十六岁之老母(时在一九七五乙卯年冬),仍犹依门依闾,盼望痴子返家一面而不可得,不禁泪随笔下,隐痛无已。

当时我对生来死去之疑既不可解,又视夜来入睡为畏途,曾于醒来问母,我究竟怎样生出来的。 母亲停了一会,对我说:「你从我的膈肢窠里生出来的。」她这一答,更加我的大疑。 自此以后,忽然得一常梦,每到半夜,即见一只纯黑无杂色老虎,扑面而来,俯翼我身。 此时必汗流浃背,大叫父亲而醒。 当时亦必须严父抱我,方可无怖。 不然,虽有慈母在侧,亦不能入睡。 但自熟习此梦境,视梦中黑虎,亦如旧识,渐至驯熟不惊,反有安眠镇定作用。 此梦断断续续,到十岁时方歇。 后来我到峨嵋山大坪寺闭关,走到山门外时,看到山前路边山王庙口,有一只泥塑赫然纯黑老虎,宛如故识。 询之老僧,则谓此是峨嵋护法山王先锋虎将之真形,山中老宿,间或见其原形,望尘而拜。 故塑此形神,以供僧俗起敬。 聆老僧絮语,方自洒然一笑曰:「原来如此。」

十岁春初,忽又另换一梦。 虽此梦境不如黑虎之来去频数,却永留清晰记忆,常不能忘。 入此梦境时,必觉身如婴儿,由慈母抱持濒临海滨观潮。 其时天地晦冥,浓云如墨。 忽有无数飞龙在天,互相争逐,我即从慈母怀中奋起伸手捉龙,得心应手,扯而弃之。 最后,只有一条黑龙,飞腾奔逃,不能得手,每为气得大哭而醒。 醒时且甚疲劳,须得翻身一转,方沉沉再睡。 此梦之怪,情景之奇,宛然在目,及今犹不得解。

从此以后,在十六岁时,又得一奇梦。 自觉此身矗立在一大磨盘上,而此磨盘旋转不停,一群野干(狐狸)等动物,围绕磨盘而转,始终趋之不去。 不觉急出一身冷汗。 亦殊不可解。

此外在童年至少年时期,凡以后经历之处,所遇人物,往往在事先预梦,隐约不爽。 直到在青城、在灵岩寺,遇师之后,却与梦境疏隔。 及今欲求浑然入梦游戏,反不可得。 有之,皆自以心力故造梦境,已非旧时情趣。

(1976年)南懷瑾先生自述(二)

南懷瑾

孝子父親

我父事母至孝,鄉里有孝子之稱。祖父早故,我父乃遺腹所生(註一、依中國古禮,應稱祖父為王父,祖母為王母。如母親在懷孕時父死,稱為遺腹子。)在我彷彿記憶中,我父有兄弟三人,姊一人,但兩位伯父亦早亡,我幼時有一伯母尚在世,有子四人。另一伯父所遺唯一堂姊,亦早由我父作主出嫁,但時常回家。而堂兄姊等,皆長於我十多歲。我父獨奉祖母居地團葉村。我乃獨子,既無兄弟,亦無姊妹,唯祖母、父母共同生活,極受偏憐。我生母趙氏,是父親之繼配,俗稱續弦或填房。我父元配即我生母之胞姊,無出。在我十歲時,我父預先為祖母做壽材、壽域,且為自己亦預做壽域(註二、舊俗,人未死而預先製棺材,謂之壽材。預造墳墓,謂之壽域)。並為久停未葬之元配大母安葬,由我披麻戴孝,備行孝子之禮。那時,我亦不盡了了,但在一切葬禮進行過程中,受其悲慽氣氛影響,確也陪著父母落了不少眼淚。其實,我對大母毫無影像,童心悲喜之情,極易隨人境而轉,當為人性之常情。過此之後,年事日長,則翻如無情眾生,半似異類中行矣。

在我幼年時,祖母已年逾花甲,除耳聾重聽以外,雙目明澈勝於少年,猶能穿針引線,自縫衣裳。平時手持柺杖,丰神清朗,美儀天成,我每注視如觀畫裡神仙。祖母秉性好潔,每當我侍食在旁,如有一粒飯遺漏,一握箸之誤,即笑為糾正。旁人每怪祖母對我管教太嚴,而實不知我愛祖母,祖母亦愛我之深。一日,我中午放學回家,舀水洗臉,適被祖母看見,等我洗畢,即指我耳後尚有塵垢,並未洗滌。於是命我另舀一盆新水,親自握我之手教我洗滌,且告誡我洗臉并應洗去各竅之垢,方可算事(後來我讀道家書,主張人身九竅,每日皆須洗滌清淨。又見虛雲和尚洗臉時,并洗耳鼻口)。此雖日常生活小事,但數十年來,整潔生活習慣,皆由祖母在少年督促所養成,至今老尤成癖。

祖父輩之遺愛

祖父亦有兄弟五人,大約我祖父居長(愧我記憶不全),二叔祖——俗稱二叔公,是前清秀才,曾在外遊幕多年。晚年雙目病盲,經常臥床自養。堂伯父亦早故世,唯堂伯母主持家計,撫育堂兄一人,成家立業。三叔祖在溫州經商航海,有女一人,適一廣東人。最少一位叔祖,我們叫他細公(細即小之意),有子一人,即我堂叔,字仰之,亦讀書能文,頗自負。我幼時讀書作文,逢有疑難,必到南宅故居,依二叔祖病榻面聆教誨。有一次,二叔祖抓住我手說:「『讀書不可盲目,更不可盲心。』切記二公此語,將來你必懂得。」說完還要我重述一番,一字不錯,方放開手笑說:「可惜我看不到你的成就。」及今思之,慚愧不堪。三叔祖無子,每年必來我家住一個月,到二叔祖家住幾天,兩老兄弟談天。我父事之如父,極盡孝養之道,此皆我幼時親自經歷,故對舊時宗法社會文化教育,視叔伯如生父之念,影響至深。

三叔公來時,我最高興,他帶來的,多是洋貨、洋玩意。外國香皂、蠟製小人小動物等,都是我的好寶貝。二叔公與三叔公,都是手持長煙筒,吞雲吐霧,一派悠閒神氣。每當三叔公與我祖父母親談話之暇,即是我的天地。我問三叔公大海的那一邊是何方?天邊走不走得到?你到過天邊沒有?天門幾時可以開?三叔公對這些問題,他總有辦法應付,隨時講些天上天下的故事給我聽。尤其他出過遠洋,說「海裡有怪,叫海和尚。如在黑夜中航行,有時海和尚先伸上一隻毛手,抓住船沿,就需立刻燒紙錢給他,否則,他兩手攀住船沿,伸上半身來,大得嚇死人。一個海和尚伸上來,接二連三的海和尚就上來壓沉了船,大家就沒命了。」故事講到這裡,往往使我又驚、又奇,又捨不得不聽。此等事直到我長大,讀博物、物理等書,又加以人生閱歷,方知動物或其他生物,多畏大光。山中蛇獸如此,海中生物,亦不例外。海中真有此怪,並非要人為他焚燒冥錢,實為怕火。況且有無海和尚,還是存疑。但我浙甌江沿海從事航海者,當時皆傳此說,亦可怪也。

此外,什麼海裡有犀牛,有美人魚。又如何遇海盜,與海盜如何作戰。而且一面在講,一面即蹈下馬步,比劃拳腳功夫給我看。他打一拳一腳時,我也跟著比劃。他的拳腳打出,骨節格格作響,我就自嘆不如,賴著要他教功夫。他便說:「現在有了洋鎗、大炮,學了這些也沒有用,還是好好讀書吧!」我總是心裡不服氣,但也莫名其妙,不知所云。我家瀕海而居,有時三叔公正在講時,忽然聽到海上輪船鳴放汽笛回聲,他便搖頭嘆氣說:「現在外國有火輪船,我們的大船(帆船)也行不通了。老了,天下事也大變了。你還是快去讀書,多些學問再說,我要去睡了。」三叔公與我講故事,大半都在搖頭感嘆中結束了故事。我至今也不知三叔公讀過書沒有,他經商航海究竟到過些什麼地方?後來如何去世?我皆一無所知。風塵碌碌,離家一別數十年,我父子已成隔世之人,故老遺聞事蹟,皆已煙消雲散,人間事都如此,思之黯然。

(1976年)南懷瑾先生自述(三)

南懷瑾

汝南郡的南氏

我於南氏家族世系,唯一尚留記憶者,僅知為大禹之後。後讀《史記》裴駰註,證知其說。初遷樂清之始祖,原任山東簽判,隨宋室南渡之初,即定居樂清之館頭,以後子孫繁殖,再遷長林南宅。族人書記物事,均於南氏之上,冠以汝南郡。足見在宋室之前,世居河南。後在抗日戰爭期中,行役四方,始知陜西、河南、山西、貴州各地,皆有同宗,唯族不繁茂,都未通譜。我居成都貴州會館三月,其正殿供奉唯一神像,即為南霽雲公,惜當時見之一拜而已,亦未留心詳考。

又從長林南宅分布宗枝,有遠至江蘇揚州,浙之黃巖橫菱,永嘉之南溪,玉環之黃大岙等地,但大多皆已本支分散,不知宗脈來源。中國之氏族宗法社會,千宗萬姓,變遷紛繁,唯孔、孟、顏、曾四家世系,隨二千餘年聖學流衍,始終不散。儒家力主宗親之義,遺澤僅及此四家,七十二子之徒,皆不例此。漢代以後,張天師一宗,亦未有此之盛。如果僅依此觀念而言,可見人文學術之力,僅是成就了孔、孟、顏、曾。其實,其餘三家,亦皆仰仗孔子光輝,坐享其成而已。而能宏孔子聖明者,又仗漢、唐、宋、明、清帝王政權之力,結果帝王族姓,反多灰飛煙滅,浮世虛幻,視此究無實義!

農村學士

在長林南宅本族之字輩,我亦不能詳記,僅記得有「慈元應德光,常存君子道」十字。我父即光字輩,我為常字輩。父親譜名為光裕,字仰周,號化度。我之譜名為常鏗。乳名永寧,乃我二姨父所賜。幼時學名單用一超字。後因讀書四板橋五龍山井虹寺之玉溪書院,又自以玉溪為號。懷瑾之名,乃塾師葉憨恕先生所取。因民國法律,僅以人各一名為準,不用字號。意甚贊同,故以後即以懷瑾為名,聊當此身之標記而已。我為南宅本族四房之子孫。四房故居,面對歧頭山,為兩進之四合院。門有旗竿斗餘址,故老相傳,祖上乃為科名世家,世以耕讀傳家。何代何人何種科名,少時並不關心。唯知我父幼時苦讀,欲以科舉而博功名,後因伯父輩相繼去世,家道更形中落,父親深感祖母與寡嬸孤侄等難以維持家計,乃棄讀經商。撫育侄輩等成人,足以自立以後,獨自奉祖母遷居地團葉別居。到我稍能知事時,僅知父親經營過綢布店、米店,南北貨店、百貨店等商業,生意頗為發達。但非名都大邑之商號,僅在鄉下稱尊而已。除有學徒、長工、僱傭,再加我的奶媽以外,長為父親經營之得力幫手(舊時商場稱阿大先生,即同北方之掌櫃,現在之經理職務)是族中親房,他叫光俅,我平常都叫他光俅伯。他也是讀書出身,留有八字鬍子,長馬臉,手持旱煙筒,一生並未娶妻。或者早年已有婚娶,我亦記憶不清。他有博聞強記的能力,任何古怪的學問他都知道。背書本事特別強,我幼時所有課外讀物,如《三字經》《千字文》《昔時賢文》《唐詩三百首》《千家詩》《三國演義》《水滸傳》《岳傳》等小說,也都由他那裡聽來的。他不但是父親經商的得力幫手,而且成為地方上的百事通,為鄉人寫信、告狀、講故事,都是他的業餘兼差。他還有一樣本事,能夠背誦《三國演義》《水滸傳》等小說一字不漏。鄉人在農忙過後,年頭歲尾,閒得無事,便成群結隊來向我父親說情,讓光俅伯晚上到八華堂或三官廟,登臺講書,唱口白。他說書時本事真大,手比足畫,繪色繪聲,我後來聽說北平天橋的說書先生們如何了不起,我雖然沒有親見,但因少時影像,我深信光俅伯的天才,決不亞於他們。

(1976年)南懷瑾先生自述(四)

南懷瑾

鄉村娛樂——唱口白

我鄉的唱口白,又與一般說書不同,這種古老式的鄉村玩樂,別有一番風味。但它又有考試唱口白者的辯才和學識的寓意。此事要有一個場地,用桌子搭成兩個對立的高台,台面上各放一個大鼓,各有書桌一張,座椅一把。桌上的茶壺、茶杯以外,還有拍案有聲的驚堂木(擊子)。先由聽眾們決定唱哪一部書的哪一回,或哪一段,例如《三國演義》《繡戈袍》《水滸傳》等。指定以後,由兩個唱白專家上台,成為正反兩方。先選定一方開場先唱,一面道白,同時自加解說,隨口編成韻文唱出。等對方唱完一段,另一方便起來挑戰,指出對方哪一字,或哪一句唱錯了,隨口把挑剔的意見編成韻文,絕對不可用任意誣衊或粗魯的詞句。如果正反兩方起爭執,或者在場聽眾另有高見,也可在彼此對唱中間,自動聲明登台插手唱問幾句,甚之,他敢和正反雙方為敵,另提高見。這種玩意,看來是舊時農村社會微不足道的下層娛樂,但它卻須要有相當修養,有時聽說某唱口白的名家登台,確也引來一些掉書袋的飽學之士來聽。幾十年後,當我主持大學裡碩士、博士們的考試,我深深感到遠不如兒時聽唱口白先生們公平而有深度。世俗的學位功名,在我的印象裡,後來成為一種兒戲而已。

我記得有一次在三官廟裡,聽光俅伯上台唱白,把對方辯駁得體無完膚,使對方下不了台,動了肝火。因此東拉西扯,便扯到南家姓氏的來源問題。我牢牢記得對方咚咚咚打了三聲大鼓,唱了很多句,其中便說:「百家姓上沒有(你的)份。」這是引經據典說《百家姓》,這本書上沒有姓南的姓字。大家頗為奇怪,回頭看光俅伯如何答辯。結果他很快的敲了三通鼓,就唱出兩句:「漢魏以來先不講,南朝天子總相親。」這樣兩句話,卻把對方堵住了嘴。等到光俅伯下了台,看他額頭上都出了微汗,我問他:「什麼南朝天子,他與姓南的有什麼關係?」他偷偷拉我一把說:「回去再講。」後來,他說:「南朝是歷史上的朝代名稱,對方突然扯到姓氏上來,我也沒有看過家譜,弄不清楚,急出汗來了,反正匆匆忙忙編出一句南朝天子來唬他一下,結果,他也和我差不多,書讀得少,不知道這個典故出在哪裡,我就趕快客氣兩句,收場下台。再扯下去,如果丟了面子,回來給你父親數說一頓,划不來。」

過去農村社會,沒有什麼娛樂,演戲是經年難得的事,但是找瞎子唱彈詞,豆棚瓜架之下,圍著一堆老少人等講古說今,隨時夾雜許多民俗文學的趣味,也是人們清閒排遣的樂事。在我童年時代,每當夏涼夜晚,被母親抱著聽瞎子打洋琴唱彈詞,說故事,就此昏天黑地,沉沉說去,在當時,確是一樂也。後來讀到陸放翁的「斜陽古柳趙家莊,負鼓盲翁正作場,死後是非誰管得,滿村聽唱蔡中郎。」以及清人厲鶚詩中所謂:「悶憑盲女彈詞話,危託尼姑祝夢妖。」都是舊時社會人事的真情實景,非常親切。數十年後,世事全非,青年學子研究這些文學名句,已經要加考證。即使考證清楚,已離實情太遠,反而索然乏味。至於民俗文藝,因時代不同,區域性的言語風俗變更,更難體味真切了。光俅伯在我的童年中,影響也很大,我後來愛讀各種各樣小說,記得許多民俗文學的詞句,都是受這位三家村學士的影響。我始終很懷念他,也很感謝他。可惜等我遊學回家時,他已經作古,無法與他研討兒時的玩意了。

他還有好幾個鄰村的讀書朋友,都同他一樣可算是民俗文學的文人。不過,這些名詞,也是我現在把他加上的頭銜。事實上,在當時,他們在充滿文盲的農村社會裡,也很自負,好像自己這幾個人都是天下第一流的文人學者,高視闊步,目空一切,除非面對當時真正的一般讀書人,前清的舉人秀才等遺老,或當著我父親的面前,表示得很謙虛。

但有一點卻值得敬重,他們雖是讀書不成,可是各人都有一種謀生的正業,並不認為自己是讀過書的知識分子,便遊手好閒,心想役人而不役於人。光俅伯的正業是做鞋。另有一個詩人,一生職業都在為人剃頭。鄉下人剃了頭,不必付錢,記一下賬。到了端午與過年時,他挑一副擔子,挨家挨戶去收米。沒有米的折付現錢,就此養家活口,還能積蓄餘錢買田買地。大家剃完頭,坐在空位上聊天,聽他說書講古,甚之,互相評論鄉人們鼠牙雀舌之爭的善惡是非。所以他開了一間剃頭店,等於是鄉村裡常年開著的議會場所,消息中心。他喜歡作詩,和我是忘年之交,詩的好壞如何,至今我一句也沒影像,可是,當他得句忘形時,就趕快叫人帶口信來叫我去欣賞,手比腳畫口講,念給我聽。我至今能記得的,還只是當年在他店裡貼的朱元璋和左宗棠的對聯。朱的是:「毫末生意。頂上工夫。」左的是:「問天下頭顱幾許。看老夫手段如何?」有一次我和他正講得高興,旁邊一個種田的急著剃頭,一把將他拉過去,催他快剃。同時還說「小心!你不要作詩作昏了頭,一刀把我頭切開了花。」這時候正好來了一位比我大十多歲的雕刻匠,他也是村裡有名的詩人,相貌長得很清秀,善刻人物像,尤其雕濟公活佛,與「牧童歸去橫牛背,短笛無腔信口吹」的立體活像。據說他的雕刻手藝,名聞上海,外國人都知道。他聽到那位種田人的話,便信口作了兩句詩:「旁人且莫相譏笑,頭頂開花第一家。」引得大家哄堂大笑。這個人除了常叫人送新作的詩給我看,還希望把他雕刻人物的一手絕藝教給我,可惜我當時沒有學,如果學會了,一輩子埋首刀斧聲中,做一個手工藝的藝人,比起現在遠勝千秋。人生就是這樣過後追悔,真是好笑。

(1976年)南懷瑾先生自述(五)

南懷瑾

農村社會舊文化的小人物

舊時農村社會,儼然是一個小天地,形形色色,書不盡意。尤其是在六十年代的初期,新舊文明,進入古今中外的巨變時期,必須身歷其境,方知歷史時代演變中前因後果的彰明親切。除上面所記兩三人物,他所代表舊時農村社會中的半文人,中國一部分人所謂的封建遺孽之外,我在童年還親自見過幾個怪人,在他們的生命中,有太多足供現代學者研究,家庭問題、社會問題、心理問題、精神問題等等的問題中的問題。

一個是我鄰村的人,當我童年時期,常常看到。他來時,總要找我聊天,他來了,沒好事,總想要點零鈔,吃一頓飯,拿點米。但他每次來時,手邊都抱著一大堆自己新作的詩,新寫的條幅或中堂。拿這些詩和字送每家一張,要一點接濟,這就是舊社會中,落魄文人「送詩賣對」的玩意。還有舊時農村社會過舊曆年時,那些師公道士,上門念咒送符、貼大吉,都是另一要錢維生的花樣。他到我家時,我父親總說:「你不要打開了,快吃飯,要什麼拿點去吧!」但他總笑容滿面的說:「老太爺,不要忙,你老人家看看我近來有沒有進步啊!我最近改過自新了,都在家裡沒出門,你不要生氣。我今天來,是想念少爺,來看看他的,慢慢來!慢慢來!」一邊說,一邊還是打開他的書卷,一張一張口講手指請我父批評。我有時看看父親被他弄得一副笑罵皆非的樣子,心裡好玩,面上不敢表情,蠻有趣的。

其實,他家裡蠻有錢,可算得上農村社會裡中人之產的家庭,上有老父,也有賢淑的妻子,也有兒女。少時讀過書,還想趕考場、求科名、考秀才的。時代變了,他也同這個時勢一樣,變成半瘋半顛半似醒。他在好的時候,就在家裡安安靜靜享田園之樂,天倫之福。過一陣子,他又溜出家門,在外到處流浪,「送詩賣對」,過著乞討的生活。如此流浪不久,就鶉衣百結,蓬頭垢面,露宿破廟,度過半飢半飽的日子。

你說他瘋了,他寫字作詩,頭腦很清楚。你說他是乞丐,他不受普通人「嗟來之食」。寧可受饑寒之苦,也不偷,也不搶,更無任何不良嗜好,當然也不耍無賴。例如現代美國,前幾年鬧青年問題的「嬉痞」,我經常想,此人如在,我一定設法送他去美國當「嬉痞」的祖師爺,確能當之無愧。但在他好的時候,躲在家裡靜如處子,趕他也不肯出門。有一次我問他:「你這樣到處亂走有什麼好呢?」他說:「你不知道。我想出來時,如果悶在家裡就會生病,比死還難過。出來以後,海闊天空,無拘無束,好不自在,我病就好了。」

我把他的話對管家的光俅伯說了,光俅伯說:「有一些人命中犯流,有些人命中犯偷。犯偷的人,無論家中如何富有,隨時隨地總想偷人家一點東西才滿足。犯流的人,就像他。」光俅伯還告訴我,某某地方有一個人,家裡很富有,但是他每年必須要出門討飯做乞丐兩三個月才過癮。我聽了非常好奇,希望有一天見到這個人。光俅伯說:「見到他,你不能隨便說話,有時他常到我們店裡來辦貨,面團團,確是一個富家翁,你不必叫明就是他而已。不過,他要討飯,一定遠走他方,不在附近的鄉村裡,怕被熟人看到不好意思。」這也是人生的一種類型。

我至今還常常想到那個「送詩賣對」的老兄。其實,在這個時代裡,我也離鄉背井數十年了,有時想到賈島的詩:「客舍并州已十霜,歸心日夜憶咸陽。無端更渡桑乾水,卻望并州是故鄉。」誦之,便有非常的感慨。因此聯想到這位老兄,恍然大笑。此時此代的人,如他一樣乞討流落他方的,何止千千萬萬。雖然乞討的方式不同,套上各行各業的一種名稱,甚之,加上一樣官銜,事實上,還不如他的坦然自在。因此,我想到他時,便很自然的用古文式的口吻,心裡在說:「彼何人斯?聖賢位中再來人乎?應以流浪得度者方能知之。」為之悠然一笑。

(1976年)南懷瑾先生自述(六)

南懷瑾

遊學與遊俠

當滿清王朝的退位,結束了兩千多年讀書作官的幻夢,在此新舊文化社會的交替中,前代的流風遺味,我在童年和少年時代看的不少。在我記憶中,另有一個來自外鄉的「送詩賣對」者,給我的印象更為親切。我記得有一年春寒料峭,江村煙雨迷濛的傍晚,忽然來了一位中年人,穿著粗布短裝,像一個殷實行商打扮,指名要求見我父。父親到了店堂,我跟在後面。父親很客氣的問他有何「貴幹」?他的異鄉口音說明自己是「遊學」的人,因缺少「盤纏」——路費,打聽到你是這一方的善人,平常慷慨仗義,因此特別來拜訪。我聽了心裡很好玩,又是一個送詩賣對的,大概又要留下幾張宣紙,晚上又可擦洋油燈了。因為我父管教很嚴,每天傍晚,家裡店裡二十多盞洋油燈的燈罩,一定要我幫著店裡的學徒擦乾淨。過去那些送詩賣對的條幅中堂,很少能給我父親看上眼,收藏保存的。因此,那些疊在破紙堆中,便是我們擦洋油燈頂好材料。

誰知我的假定還未想完,父親不知道為了什麼,忽然表示借「盤纏」絕無問題,先請吃過晚飯再說。在晚飯的時候,父親帶我和這位怪客一起吃。一面吃,一面談話。父親順便問他家境,他一字不說,他只說:「這些都不必提起,總之,平生誤我是詩書而已。」因此父親便話風一轉,和他談起詩啊!文啊!父親說:「今天倒有一個很好的詩題:夜來風雨。」他聽了便說:「這詩很好作,飯後請拿紙筆來,我為先生寫出以為紀念。」父親說:「那很好,不過,這樣太唐突先生了。」他說:「不會!不會!」吃過飯,泡上茶,紙筆現成都有,他就信手寫出:「夜氣清如許,來賓宿有因。風霜迷客路,雨雪阻行人。」字也寫得特別好,父親看了的確很高興,馬上把它掛在牆上。並且要留他住一夜,說「明天晴了,送你動身。」後來他們越談越投機,才知道他也學過武藝,會打拳。這時,我已走開了,也不知道他們怎麼說的。過一陣,父親叫人要我跟他和客人到上間中堂上去打拳。這也是我生平第一次看到外地人在我家打的拳,在明燈照耀之下,真是看到龍騰虎躍的真實工夫。打到後來,只聽到他嘿的一聲,蹬一足就收場了。父只拍手叫好,並且叫我們留心看地下,原來已經被他蹬成了一個足印。那些在場的長工閒人,都在吐舌頭。第二天,他幾時走的,我也不知道,童年貪睡懶覺,而且一覺醒來幾乎忘了此事。等我想起來去問母親,母親說:「你父親送了他二十元,還親自送他一程。」那個時候的二十元,在農村社會來說,是相當大的一筆,怪不得我母言下之意,頗有過分之慨。但我父治家最嚴,言出如山,誰也不敢表示反對意見。我在當時,更不關心這些錢財經濟問題,只是非常可惜沒有請他教一手拳腳工夫。後來,到我浪走天涯時,也常會想起這位先生,「遊學」乎!「遊俠」乎!卻已無從問訊了。

在舊式文化社會結構裡,產生這些線裝教育之下的落魄文士,雖然是某一家庭的重大問題,卻沒有構成社會問題。以另一觀點來看,他們反成為筆記文學和小說文學的典型人物,別有一種風格。這些人物的秉性,他的聰明才智,既無真正學養內涵,又無所用其長時,始終大成問題。也不是職業訓練所能解決。他們假如和地痞流人等結合在一起時,便會構成《水滸傳》裡智多星吳用、入雲龍公孫勝一類的傳奇人物。當我在長大入世之後,這些小人物等的大故事,反而啟發了我閱世觀人許多體驗,往往為之感慨唏噓不已。數十年後,國內的新文化思想逐漸擴張,新教育也大為普及,而民猶如是,人猶如昔,受過相當教育的知識分子,不滿現實與不安本分的思想與行為,更有甚於我童年所見所聞類似此等「遊學」「遊俠」者的事實。而當政者既缺乏好學深思的素養,徒習外人皮相之學以治理國政,宜乎其可得乎?

(1976年)南懷瑾先生自述(七)

南懷瑾

鴉片的流毒

清末民初,鴉片之禁日嚴一日,但流毒之烈,深入之廣,依然如故。無論鄉村都市,煙霞士女,仍隨時隨地都有。後來雖有鎗決鴉片犯之法定,但執法不誠,政綱故漏,私種官賣,難以盡言。但由吸食鴉片而至死罪者仍不多,此物雖喪人品,墮肢體,黜志氣,但能醉幻神識,啟人聰明。禁之益厲,而吸者如故。老子所謂:「民不畏死,奈何以死懼之。」我對鴉片的禁令,觀當時之現象,讀老子之斯言,頗為啞然失笑。

我鄉某翁,薄有祖產,雖非素封門第,實亦可謂家有中人之產。我在童年時,每見其長衫素履,彳亍獨行而過。間與我父相遇,彼此點頭招呼為禮。然在我之深刻印象中,深知其有偷雞盛名,尤為農村婦女所厭惡。在終年勤苦僅得溫飽之農村社會,雞棲豚柵,正為唯一生財之道的副業。故一雞被人偷竊,即等於現在紐約華爾街之銀行領款被人搶刼一樣。一旦抓住偷雞者,則群起而攻,行成公憤。而此公因吸鴉片而家產蕩然,窮至常在鄰村和本地,製造偷雞新聞,而為群眾圍毆。如適逢其會,我父往往為之說情解圍。他之所以致此情況,實受嗜食鴉片之害,中年以後,雖墮落至此,從未能戒除煙癮。若干年後,其子某先生,刻苦自立,已畢業於某軍校,官拜上校軍佐。其侄亦因堂兄之提攜,出身軍佐而授有官階。乃於縣城購置產業,迎其封翁就養,誡除故習。鄉人稱其兄弟之孝行,肅然起敬。絲毫不以其父昔日行為而不齒,見面均稱之為老太爺。由此可見舊時文化農村社會民風思想之誠樸,是非善惡辨別之分明,與今日社會唯以勢利而視者,確為兩截不同的境界。我自抗日後返鄉,詢及老太爺情況時,鄉人都笑著對我說:「老太爺不習慣享福,有時手癢,仍然悄悄回鄉,趁機偷人一雞,弄得失主對他無法,打又不是,罵又不是。現在他已升格變成偷雞老太爺了。最難堪而痛苦者,便是他的兒子和侄子。好在前年過世了。」我聽了這段話,只有默然一嘆,不能贊以一詞。唉!老太爺過世了,人也變了,世事也大變了。我只有在內心自我解嘲的弔他一副不敢送出的輓聯:「世變難言,鄉乏才偷生百感。情真可憫,家生孝子足千秋。」

另一煙霞人物,即是我鄉一位著名的長人。他與我家不知是何親戚關係,我自幼即奉命叫他表叔。因此長人表叔,亦經常為我家的座上客。他的父親亦是有名的鄉紳,我記得他父親是前清的「廩貢」。死後遺有田產巨屋,都被這位長人表叔裝到鴉片鎗裡吸光了。結果他形同乞丐,一年四季,穿一件布長衫,扛兩個山字形的肩膀,拖一雙破了後跟的布鞋,到處遊蕩。每天總要混一些錢去吃鴉片煙。有時混不得錢,煙癮發了,眼淚鼻涕掛了一臉,恰如半個死人。我母親看得他太可憐時,偷偷送他幾角洋錢,立刻跑去抽足鴉片回來,即容光煥發,精神百倍,把在外面鴉片鋪上聽來的故事,講給我們聽。由鄉村裡的偷雞摸狗、男女偷情,到國家大事,北伐軍打到哪裡,江西剿匪如何情形,以及高宗武如何當了外交部亞東司司長,怎樣與日本人交涉,如何接高老太爺去南京、上海玩一趟,瞭解上海白俄女人等故事,滔滔不絕的向大家廣播。如果混不得鴉片,真如半個死人,經常睡在破廟裡,或者人家的柴倉裡。

但是,在我的記憶中,他似乎始終沒有犯過偷竊的行為,至少在我家是如此。同情他的,還敢收留他睡在柴倉裡。有一次,不知為了什麼,我曾聽我父親對他念過兩句詩:「『舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。』你對得起表伯嗎?」聽得他只有搖頭嘆氣,不敢回嘴。馬上溜開到廚房裡找我母親說:「表嫂,還有剩飯嗎?肚子很餓,剛才在前面,被表兄說了一頓,我不敢對他說餓了。」我母親馬上開菜櫃,添飯給他吃。他一面吃,一面流眼淚,我在旁邊看得很難過,到母親床頭錢袋裡摸了一把銅板(零錢),偷偷塞給他。他只點點頭,還在流眼淚。他的確是一個長人,比平常人高出一半。舊式的房屋很低,他在平常人家走動,只有彎腰低頭,因此養成他的長身永遠如弓字形的駝著背。有時,我們家裡的人和他說笑:你死了,我們替你裝棺材,只能如元寶型的裝進去。他笑笑,也不生氣。有一次,我在樓上獨自習字,旁邊擺了顏真卿、柳公權兩種字帖。已經寫了一兩點鐘,始終寫不好,自己越看越難過,把毛邊紙撕了一大堆。忽然長人表叔鑽到樓上來了,他告訴我:「我傳你一個寫字的秘訣,馬上容易寫得好看。」他一面說,一面把住我的手,叫我把橫畫偏上右角一些,便容易搭架。我照他的辦法寫,覺得似乎好看多了,心裡很高興,他也很得意。誰知就這一下,害得我一輩子寫毛筆字,改不過來這種壞習慣。每每由這一件事,想到一個人童年時代的影響教育,是多麼的可怕。良師益友的因緣是如何之難得。家庭、學校、社會,誰能完全照顧得周到。但我至今仍不恨他,因為他就是這樣一個歪才,並非有意教我學壞的。在他當時的心理,看見我太用功勤奮,反而有點憐惜之意,你能說他是惡意嗎?我常常看見他坐在我父親的賬桌上寫字作詩。雖然我父的賬桌最大抽屜就是錢櫃,內有銀元、鈔票、銀角子,他可沒有隨便想偷走一毛。我少時不瞭解這些,及今想來,我父還是深信他有人格。他混得鴉片煙糧的資本,都是靠他讀過書,是鄉村才子而兼公子,為一般不識字的鄉人們代書契約、寫信、撰寫打官司的訟子等方法賺來的。有些事情鬧大了,打官司的兩造又鬧到我父親面前時,我父親便罵他:「又是你這個訟棍搞的。」他總是百般申辯,什麼「受人之託,忠人之事」,言之成理。

抗日戰後,我回鄉時,特別叫人找他來見面,我對他說:「表叔,其長如故,其癮如故?」他聽了哈哈一笑,說了許多恭維的話,而且說已經戒了鴉片了,現在替一個保長辦公。我送他一些錢,盤桓了半天。他說有事,就走了。三十八年以後,山河變色,家鄉非故,我在臺灣聽逃過來的鄉人說:「長人表叔,最後追隨葉某某在黃大岙打游擊作書記,被俘,不屈而死難。」我聽了非常感慨,這時的長人表叔,想如元寶形裝近棺材都不可得了。每個人的一生,功罪最難論斷。誰又想到這樣由世家公子而變為落魄書生,一生流蕩,為鄉人所不齒的人物,垂暮之年,卻為國變而死,是忠貞?是隨遇?是命運?是人為?終難下筆。我只有為他默誦清代詩丐的末後句,作為誄辭:「從今不受嗟來食,黃犬如何吠不休?」長人表叔既為國變而死,當為之記曰:「長人表叔者,地團葉村人。葉姓,字瞿民。為我幼時師友之間人也。餘則未詳。」可憐的長人表叔,他的一生,為鴉片所害,雖說咎由自取,但後來數十年的歲月,確已變成「上無片瓦,下無立錐」的無產階級。誰又知道他的最後結束,卻在號稱階級革命的時代中,如此地被翻了身。

(1976年)南懷瑾先生自述(八)

南懷瑾

六十五年(一九七六年)二月十一日丙辰正月十二日繼續

畫境中的海村

凡人在童年時代,總是好奇。而且對於世間的種種事物,始終覺得有趣,也很有情。雖然是一花一葉,一粥一飯,一條小河,一個小丘,以及生長所在地的空間與時間,都倍覺親切。除少數特殊情況,與特殊遭遇的人物以外,大多都是如此心境,絕非成年以後,乃至過了中年,面對哀樂景象,已入朦朧狀態的心情可比。由於這種落地生根的心理與感情作用,任何一個窮鄉僻壤生長的人,盡其一生,在潛意識中,對其生長的故鄉,始終難以捨去懷念的印象。因此,修頭陀行者,不敢三宿空桑,怕為留情所繫縛,對小乘的出離世間而言,確亦有理。

我生長在地團葉村,對於祖居南宅,僅不如此地團葉村之有親切的情感。這是一個瀕海的鄉村,古人詩有謂:「村人都姓葉,鹹水漫煎茶。」可知此地雖不完全是一個窮鄉,但也是比較的僻壤。站在海邊,回首西望雁蕩支脈的白石道士巖,矗立空際,卻有仙山在望的畫境。由此東下,沃野縱橫數十里。丘陵起伏,平疇在望,川原河澤,交錯羅列,雖非盡如江南的處處綠楊,家家花鳥,但確亦別具壯觀,於明媚中有壯闊氣象。至於東臨海塘,面對隔岸的大小門山,雖是入目波濤,但朝暉夕陰之際,真有氣象萬千之概。只是身在畫圖之中,反覺是極為平淡的常情而已。如以此地為標竿,由白石東來,到柳市鎮,直趨長林南宅而轉到地團葉村之西隅,為楊宅,北為王宅。復北行為翁垟,鹽場衙門設於此。由此直北而至北山前,南望南山前而極目黃華關。在此範圍中大小數十鄉村,都是魚米之鄉,盡在這個瀕海盆地。文風雖不及溫州五縣所屬的瑞安之盛,但自南宋以後,一直都有重視文勝於質的風氣。地團葉雖是一個小村莊,但早已脫離日中為市,三日一集,或旬日一場的古風。有小型的鄉鎮街市,有專以農耕的田疇阡陌,有日以晒海水為鹽的鹽田(坦),也有以從事出海貿易的帆船小港。有以掏貝殼為業的小航,有一葉扁舟的漁業,也有赤足泥塗,摸捉小海鮮的副業。只有家家戶戶燒完了稻草就沒柴燒的威脅,所以村人的日常燃料,都靠白石以上山居的人們運送柴薪來賣。每當天光一亮,橋邊戶頭,柴船齊集,如在潮汛相當之時,魚鮮歸集,一片潮音鬧市,趕飛了爭鳴的烏鴉和喜鵲,便是市集最鬧的晨朝。

及今想來,我非常幸運的出生在這個小地方,它使我自少便認識了許多事物,瞭解了山,瞭解了海,瞭解了農業社會貧富勤惰的狀況,瞭解了山澤漁鹽的利弊,瞭解了市場的情偽,瞭解了宦民兵匪、工商農學等等許多方面的事情,既知了傳統的古道,也比較早點接觸新時代的文明。我是一個性喜多聞多識的人,如果生長在內地或邊遠的區域,自少不能見多識廣,也許後來會感覺很苦悶,如果人的生命能夠自主,可以自由選擇的話,再來選擇類似這樣的地方投生,倒也不錯。名都大邑容易使人腐化而不懂人情,窮鄉僻壤卻能使人閉塞而不知世事,富貴中容易墮落,貧賤中則難以自立。當然我也很歉然地少時沒有跨過駱駝,坐過大象,騎過駿馬,更沒有玩過企鵝,逗過海豚。只有體驗過「落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。」春來秋去的朝暮,那些北來群雁,南飛族燕;紅葉樓頭,清歌雀噪;青草池塘,鼓吹蛙鳴。古老的農村社會,正是中國古典式歷史、政治、社會、經濟、教育等等的雛形。由此可以體驗到人們的心理思想,為什麼老是不滿現實?為什麼歷史時代永遠不斷都有變亂而不能永恆太平?也如經濟學上的大問題,為什麼人類永遠貧乏?為什麼貨幣常常都要貶值?為什麼人類的貧富永遠不能均平?同樣都是人類尚未解決的問題。

我生長在這樣一個半文明而又落後的鄉村,在表面上看來,它真富有江南與瀕海村莊的詩情畫意,尤其在暮春三月,春雨如油的季節,站在家門,面對冷落的街道,遠遠望柳岸迴風,那些「綠遍山原白滿川,子規聲裡雨如煙。鄉村四月行人少,纔了蠶桑又種田。」以及「牧童歸去橫牛背,短笛無腔信口吹。」等等畫面,自然而然地呈現在你眼前。對此現實,應該會覺得如此江山,如此天地,人們為什麼一定要有鬥爭和戰爭?真是愚癡眾生,不可理喻。但相反的,當你看到斜風細雨中身橫牛背的牧童,面帶菜色,又寒又饑的情況,你便會覺得那些遊手好閒的詩人和文人,完全是自欺欺人在胡謅,這便不是詩情畫意的名句,這些詩句,簡直是失落了良心的詛咒和諷刺。由此可見,「境隨情變」,「一切唯心」。

(1976年)南懷瑾先生自述(九)

南懷瑾

更新換舊的地方改體

如此這般的一個瀕海小鄉村,如套用禹貢的章法,則當記曰:「其地多鹹鹵,其田下下。其民有古越遺風,強則矯。有南宋舊習,文則弱。」其實,豈但地團葉村如是,溫州舊屬五縣,大體說來,一般情形都是如此。只因我生於是,長於是,及今回憶起來,加上人生的體驗與學識的心得,以小該大,故作此說。已往史地情形,暫不詳評,就我所見所聞所知者言之,自清末民初以來,地方基層政治,始終未上軌道,幸而民風堪稱樸實,一直存在宗法社會的傳統道德精神。此地村民以葉姓為主,有葉姓宗祠,矗立村東海邊。每逢暮春三月三日,即由宗法社會的精神領袖——葉姓的族長(俗稱族長公)率領全村子弟祭祖。但其宗法威權,不能行於他姓。我家於三月初十,即由南宅族長主持,率領南姓子弟遠赴白石祭祀祖墳。舟楫交錯,形成市集。而在地方行政而言,則有村民自然推選及縣衙認定之保正(俗稱地保)負責,如完糧納稅,除暴安良等事,不分族姓,都歸地保任之。除鹽務另有專司,酒稅有特規以外,田糧均沿用「一條鞭」稅法,每年向縣衙繳納一次,弊雖難免,還不致於出大紕漏。如杜甫詩所寫石壕吏情形,我幼時在故鄉,並未親見。後來遠遊,於四川鄉間,頗有所聞。地保一人,多為終身世襲,大體為老成持重者任之。但無薪給,全靠鄉民在年節時自動供養。當然,法久弊生,在所難免,有的地方,為里中狡獪者所把持,也是事實。由滿清以來,舊式鄉村地方基層自治,一向如此責成於地保。如看過京戲,一見張公道等丑角出場,使我便會想起昔日兒時的地保風範,為之啞然失笑。到了民國十七八年後,推行地方自治,實施新法的民選鄉長、村長等,已漸見新舊交亂的跡象。但地方自治施行不久,繼之,便實施保甲制度,於是鄉長、保長(後來的里長、鄰長)一再變質,便漸漸形成直接民權的地方官了。後來在抗戰時期,為了軍政的需要,在大後方,又有聯保主任的組織,因擔任其職者良莠不齊,有許多威福自恣,於是便使法良意美的政治理想,變成反效果。由此使我回頭讀懂了歷史,為王安石嘆息,為諸葛亮傷心。千古以來的歷史政治,壞於上者十之三四,壞於基層與中堅吏治者十之五六,唯著史者僅言其大而忽視其積微耳。

這都是我親自看過地方政治,由舊時代的保正開始,一直看到鄉鎮保甲制度推行以後的民國三十年代以往的社會型態。至於官吏政治,我也看過縣官由知事而改為委派的縣長而到地方選民的縣長與鄉里長。由簡到繁,由繁而未定。雖然短短匆匆只有六十年代,但在時代夾縫潮流中接受衝擊之一介平民的我,真有握管三嘆,不知所云,不知從何說起的感受。

任何一個地方,只要夠得上稱為三家村的,它便和任何地區的所有人類一樣,都有共通的毛病,漸漸地都會有了人事的糾紛。既有糾紛,便有是非。既有是非,便有邪正。既有是非邪正,便自然形成派系的對立鬥爭。可憐可笑的一部足以自豪自誇的人類歷史,但從表面直覺的觀點來看,它只是一部鬪爭、戰爭的爛賬而已,實在談不到什麼崇高和偉大。因為它沒有完成人類道德至善的大業。從我的生長地而言:地團葉村,當然也不外此例。它有舊時代官僚式的鄉紳,也有土豪式的小地主;有大多數安分守己的良善鄉民,也有少數不安本分的地痞流氓。在舊社會的鄉村裡,從自然環境的安詳中來看,那種「晝出耕田夜織麻。村庄兒女各當家。童孫未解供耕織,也傍桑陰學種瓜。」多麼富於詩情畫意。可是在人類社會的背後,他又隨時隨地都含蘊鬪爭的陰暗面。廿世紀末期世界各國的名都大埠,在人類文明的水銀燈之下,何嘗不是如此。只是變換一種生活方式,便自誇是進步現象,如此而已。黑格爾的「歷史哲學」思想,馬克斯的「資本論」等思想的形成,他們只從社會的陰暗面來看人類的病態,提出他們的主義、主張。這等於一個醫生看病,他只看到這個病人面黃肌瘦,百病叢生,推其原因,認為都是營養不良,食物不能平均吸收所引起。他們始終不知,而且也不承認這種致病的原因,除了唯物觀點的外在成因以外,最基本而且最重要的,仍是由於精神意志的根本動能的那個代號的心所引起。如果使其營養充分,體能復健以後,導致他另又發生精神心理病態,尤有甚於當其貧病困乏之時。他們即使談心,仍又從唯物哲學的觀點來看。此所以菩薩必須在此五濁惡世之中,行其悲智雙運的濟世救人大願力,良有以也。我自少即親切地接觸到農村地方多方面的現實情況。長大以後,擴而充之,放觀一國猶如一村,視世界國際猶如一地,反而覺得歷史的變,事有必致,理有固然,都成其極其平常的事態,無足驚異了。因此便低首膜拜那些真正看通了,真正出世高人的另一境界,正如栯堂禪師所說:「毀桀譽堯情未盡,有身贏得臥深雲。」確極高明。

(1976年)南懷瑾先生自述(十)

南懷瑾

升斗小民談鹽變色

古老中國的財政經濟的基本,在內陸農村而言,大體都如孟子所說的:「不違農時,穀不可勝食也。數罟不入洿池,魚鱉不可勝食也。斧斤以時入山林,林木不可勝用也………五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣。雞豚狗彘之畜,無失其時,七十者可以食肉矣。百畝之田,勿奪其時,數口之家,可以無饑矣。」這是純粹農業社會的財經思想,它的歷史價值,上下古今,約有三千年以上。它在地緣經濟的關係上,當時只是注重在中原地區。至於逐漸發展沿海的漁鹽之利,乃自周初太公望分封於齊國以後,歷春秋、戰國而到秦漢時期,才形成與礦業的資源並駕齊驅。於是再到漢昭宣帝時,便有桓寬「鹽鐵論」的名著創作。但自周秦到清末民初兩千餘年來的中國鹽政與鹽務,一直如黃河水患一樣,長期成為沒有徹底解決的禍亂根源。自隋唐以後,由淮揚南北直到閩浙沿海,鹽商的暴富,與鹽梟的崛立,以及鹽官的貪墨、鹽兵的囂張,足為二十五史文治武功的光明面,髹上一團黑漆,不堪囑目。在歷史上,由鹽梟一變而稱帝稱王,不乏其人。但能「君子豹變」,建功立業保有東南半壁數十年,當其鼎盛之秋,正如貫休和尚詩所說:「滿堂花醉三千客,一劍光寒十四州」的人物,便是唐末五代的越王錢鏐。

在鹽政鹽務方面來說,到了民國元年,由南通張狀元季直發表「改革全國鹽政計劃書及意見書」,同時,他又設立「鹽場警察長尉教練所」。之後雖然他的計劃,不一定完全合於全國各地的鹽區,如四川自流井的井鹽,西北和西南地區的岩鹽等區域,但對沿海一帶出產海鹽的地區來說,又較為進步。然而由民初財政部以下的鹽務署、鹽務局,管轄各地的鹽場到最基層的鹽倉,以及保護鹽政的鹽警(我鄉俗稱鹽兵)等,仍然都是促成民間的激憤,逐漸形成內亂的潛在原因。這些因素,也都是中國共產黨初期打倒貪官污吏、土豪劣紳,和後期共產黨所號召無產階級翻身專政,以及被壓迫的群眾再起來革命的淵源之一。我以身歷目睹者來作證,唯願我國今後的歷史,與財政經濟史上,永遠沒有這些弊政,使民可聊生,天下太平。

鹽倉,等於現代工商業社會的倉庫,也便是舊式社會各地商埠的棧倉是同樣性質,只是鹽倉是公設的,屬於當時鹽務衙門。我鄉的鹽倉,如地團葉村、南宅、王宅等小地方都有一個。鄉人們每天黎明,趁太陽將出之前,孜孜為利,把鹹鹵平均潑灑在鹽田表層,然後種田的去種田,做工的去做工。在日薄西山之前,又到鹽田將晒成的鹽粒掃攏一堆,馬上挑送到鹽倉歸棧。各地的鹽倉,有一經紀人,如果用現代名稱,應該算是鹽倉所在地的管理員,或總管理。當時的俗稱,也和舊式商業社會一樣,叫他鹽「牙郎」。南宅鹽倉的「牙郎」,也就是我的細叔公。其它各地,都有「牙郎」一人。他們負責收秤鹽民們每日送交鹽倉的鹽量,登記賬冊,半月一結算,將每戶收積的鹽量,送交翁垟的鹽場衙門,照官定的價格領錢,銀元、角子、銅幣,背了一大袋,回來放款,從來不怕有壞人、有匪徒們來搶刼。至於鹽場衙門的官吏們,有時候也可能做做手腳,拖欠一時。但這種情形,比較少見,不像現代化工商業社會偷天換日的手段,拖欠挪移等許多高明舞弊的作風。因為鄉民們都是升斗小民,克勤克儉,朝謀夕飽,拖欠挪移多了幾天,就會到「牙郎」家裡群聚譁然。雖然當時的人們,沒有罷工等名詞和風氣,但大家拿不到錢,就懶得去晒鹽,也是理所當然。

鹽場,就是清末民初鄉民們望之生畏的鹽務衙門。當時這種鹽務機構。內設多少科管人員,少時沒有注意。只知道在民國初年,鹽場的場長,還有一段短時間是沿用舊式官僚稱呼,叫作知事。鹽務衙門設有鹽警一隊,鄉俗叫他們鹽兵。編制多少人,現在也懶得去查考了。只是記得有新式的長短槍枝,有堂皇的新式制服,有隨便可以關人的班房(俗稱監牢或拘留所的名稱)。有清末帶紅纓帽衙役們所有的惡習和氣燄。翁垟地方雖然還有一個屬於縣警察局的小之又小之警察派出所,設有巡官一人,帶頭幾個以抓抽鴉片、抓賭場等名目,而實際上專以敲竹槓、魚肉鄉民屬實的老弱殘警。但比起鹽兵對鹽民們的威武,就大有遜色了。

至於鹽務衙門收集的食鹽,如何向政府交賬,如何運銷到內陸各地,當時都有一整套辦法,是好是壞,後來一直沒有機會去研究它,只能記得當時還有鹽商包辦,代理官銷的辦法。因此我也親見到所謂白手成家的鹽商那種豪情氣勢。他們往往是以半商半紳,或良或莠,亦豪亦霸的身份,躋身地方紳士之流。雖然只是小小鄉村的亦商亦紳,後來回憶那種情形與人物,使我瞭解了清末民初實業家南通張狀元季直的氣勢,無怪當時有人比擬他為東南半壁的土皇帝。同時更使我讀懂了古代歷史上的呂不韋,巴清寡婦們足以名震人主,謀動國本,錢可通神的作法。到了現在時代,也使我瞭解美國政治幕後操縱人的資本家們,以及猶太人的經濟謀略,以及如蘇聯等國家的經濟攻勢。這些等等,依唯物哲學家的看法,都是由於物質的環境,經濟資源決定人類的命運。他們殊不知基本後面的背景,仍然都由人們的心意識私欲所趨使。

专门定制,南师对纸张排版有讲究

记:在最初的合作出版中,南怀瑾先生提出了哪些期待和具体要求?第一批书出来后,反响如何?

孙:两本中文版的书是先后出来的,整个反响非常好。《小言黄帝内经与生命科学》是先整理完的,先出版;《漫谈中国文化》那个时候还没有完全整理出来,但提前与我们签了协议。

我记得我们签合同的时候,中医养生一类的书在当时是卖得相当火热的。大家都很喜欢看。而南师刚好讲《黄帝内经》,我们就觉得应该会是一个比较热门的话题。果然,《小言黄帝内经与生命科学》首次印刷 10 万册,刚推向市场就卖得很快,但同时盗版书出来得也很快,呵呵呵呵(笑)。

我记得这本书我们出版没过多久,大概也就是在两三个月后吧,有一天,我在大马路上小贩拉的卖盗版书的板车中,看到了它的盗版。当时我们给这本书的定价其实也不高,大概是 24 元,人家盗版的居然才卖 5 元。

我有些好奇,就想问问卖书人,他这些书是从哪儿来的。结果,我拿起板车上的书一看,实在是太不一样了!封面纸和内文纸的质量与正版相比,差别太大了!我们东方版的还是比较讲究的,选用的纸张、版式、字号等,所有这些都是在和南师不断沟通后才定样、定稿的。

南师对这些都是有一定的要求的。比如选用的纸张,南师不要特别白的,他要选有点泛黄的那种。这是有科学依据的。南师说,太白的纸张容易让眼睛疲劳,而淡黄的纸张色度弱一些,能缓解眼睛的阅读疲劳。再有,南师要求字号要大一点,间距也要大一点。他说,过去的人看书,都是要在书上做批注的。他特别提道:“我们现在有些书,看起来很花哨,字小小的,排得密密麻麻,我搞不懂,也不知道为什么要这么排版。”他认为这种排版方式,对真正的读书人是不好用的。而长时间读这样的书,也不利于保护视力。

所以,我们从出版南师的第一本书开始,所用的纸张,全部都是特别定制的,虽然出版成本会高一些。我们当时对每一本书的封面都做了大概有十几个方案,我们自己先从中选出三个满意的方案,再拿给南师定夺,由南师选定他最满意的那个封面。

参观南书房,颇有些绝版的“文物”书籍

记:在和南怀瑾先生接洽出版事宜的过程中,你们和南怀瑾先生之间有了更多交往,这期间还发生了哪些令你们难忘的事情?听说你们还参观过南怀瑾先生的藏书,有什么特别的印象吗?

孙:我们第二次去太湖大学堂见南师的时候,南师兴致勃勃地与我们交谈了很长时间。那天,我们差不多是中午到达的,在那儿和南师谈了整整一个下午,晚餐后接着又谈,一直到晚上十点多钟。我们离开时,能看出南师还仍有些意犹未尽。

第二天,南师说带我们去看看他的藏书。

我们进入南师书房,里面的藏书非常丰富。南师说当时他回大陆的时候,这些书是用集装箱通过海关运回来的。

记:对于那些书,您有什么特别深刻的印象?

孙:我记得进去参观的时候,好像是南师的秘书马宏达给我们做的介绍。当时听说上海古籍出版社的一个老编辑也进去看过,认为南老师这里面的藏书,有一些是非常珍贵的典籍和绝版图书,也有一些大陆基本见不到的版本。

我为什么对这一点印象这么深呢?一是,我们在编辑的过程中了解到,有人对南老师的书提出质疑,主要是说他不太重考据,书里引用的经典跟原典有差异。比如他引用的原文被人家质疑,说是“错了”“不对”。但是,从南师那些藏书丰富的版本来看,这些差别,其实有的是版本差异。南师一直沿用他收藏的版本,有些和通用的、常见的版本是有差异的。不能因为这一部分的差异,就简单地判定“应该是他记错了”或者是“你们就是编辑错了”。对于阅读和学习的版本差异,真的不能一概而论。南师那里的藏书,很多的版本可能与我们现在用的还真的就是不太一样。这里面有些是台湾早年间出版的,有些则年代久远可能是民国以前的老版本,可能是他早年从民间得来收藏的。这一点给我的印象比较深刻。

所以我们后来在处理书稿的时候,就要求编辑对书稿中出现的与现有说法不一致的内容,先想办法查阅能查到的版本,再去讨论对错。

记:您能否再回忆一下,南怀瑾先生的藏书房大概有多大?

孙:我觉得至少有我这里(孙涵指了指自己的办公室,她的办公室加上会客区看起来约有 20 平方米)三间左右的样子,里面都是一排一排的书架。

我就进去过那一次,后来就没机会了。

尊重赢得信任,拟设“东方”编辑部

记:孙总,你们平常在北京,南怀瑾先生的团队是在苏州吴江,你们平常是怎样沟通的?合作下来,您觉得“东方”是因为具备哪些独到的优势,从而获得南怀瑾先生的信任和赞许的呢?他是如何评价“东方”的?

孙:我们平常基本都是通过电话沟通。因为经常保持沟通,对接起来就还比较顺畅,但每年我会专程去几趟大学堂。

“东方”能和南老师合作下来,而且还比较受他认可,我觉得主要是我们对他的作品很尊重。他曾经和我讲过,当时之所以要重新再找一家出版,是因为之前有出版社未经许可,随意改他的东西。他说:“文字的事情是文责自负,你改,可以,但是你至少要跟我说一声,因为署名是署的我南某人的名字。如果不提前沟通好就随便改,那还是南某人著的吗?”

所以,我们“东方”和南师合作,从一开始就坚持这样一个原则:我们在编辑与校对时,如果发现某些地方有比较大的出入,一定随时与南师的团队联系,这个过程中,主要是与刘雨虹刘老师先沟通,她起了很大的作用。一般我们与刘老师沟通后,她会第一时间向南师汇报。等书稿正式下厂前,我会让编辑团队给南师寄一份清样,在这份清样里我们会将改动全部标出来,先给刘老师审核,再经刘老师取得南师认可,才最终定稿出版。所以,南师就觉得“‘东方’出的书,是我南某人的书”。(讲到这里,孙涵欣慰地笑了笑)就这一点而言,南老师确实感受到了出版社对作者的尊重和信任。

就这样,经过几次编辑出版的合作,南师看出我们对待书稿的严谨与“较真”、对作者的尊重,所以,他对“东方”便越来越信任。

记:那么后来,南怀瑾先生是不是将所有的著作都交给“东方”出版?对于和“东方”的合作,他还有进一步的规划吗?您最后一次见南怀瑾先生是什么时候?

孙:是这样的。南老师与“复旦”的出版合作其实是之前的延续。他后来一直有意向全部在“东方”出版。

2012 年 7 月,我和黄社长还去太湖大学堂看望过南老师。他那阵子好像身体有恙。知道他老人家不舒服,我当时还想不叨扰老人家。但是,得知我们去了,他特别高兴,不但一定要见我们,还陪着我们聊到晚上九十点钟。后来我一看时间赶紧跟他说:“您快回去休息,您身体最要紧!”反复说了几次,他才回去休息。他当时的状态确实比以往虚弱。

就在那次,南师还问黄社长:“你们能不能在我这儿也做一个编辑部?就是你找几个编辑到我这儿来,我就可以做更多的书了。”他说:“我想和‘东方’合作的,不光是我自己的书,我认为还有很多书是应该出的,比如中国的一些典籍,现在很多都难以看到了!我特别希望能把这些书也整理出来。那么这就需要人手,你们是不是能够在我这里做一个‘东方’编辑部?”最后一次,南老师向我们提出了这么一个建议和要求。

黄社长和我在回去的路上商量这事,一致认为这件事情可以做。我们出版社里每年都有很多新的硕士生、博士生需要实习、实践,正好可以轮流到南师这边来锻炼!这样其实就相当于南老师帮我们带新人了!当时我们已经准备要这样做了,但没有想到的就是,那竟然是最后一次见南师!

谈到在他那里做一个“东方”编辑部时,他很开心很开心,一直说他还想做什么做什么……记得临走时,我还跟他说过几个月再来看他,当时我想,反正我每年总要去几次的……没想到,9 月份他走得那么突然。

记:他当时看起来很明显地虚弱,是吧?

孙:嗯,看起来明显比以往见的时候虚弱,说话的语气也不似往常。当时,马宏达告诉我们,南师一段时间以来肠胃一直不太好,宏达说:“如果不是因为你们来,南师这一段时间是不怎么出来,也不太见外人了。”

记:那最后一次见南怀瑾先生,有什么特别的事情让您记忆深刻吗?

孙:就是那次临走时的“最后的告别”,南师特别嘱咐我和黄社长,一定一定从上海浦东机场走,这样就可以顺道去看看李慈雄建造的书院,也就是现在的恒南书院。他说:“你们去看看,慈雄那里都快建好了,我会搬过去住的。”那次,他让我们一定去那里看一下。我们就去了。那是我们唯一一次从浦东机场走,之前都是从上海虹桥机场回北京。

当时是李慈雄带着我们去参观的。据他介绍,书院是按照南老师的意愿和指点建的,整个建筑,基本上就是按照南师所希望的那样来呈现,对将来南师住在哪,禅房在哪儿,等等,李总一一向我们进行了介绍。

记:那一次,你们在恒南书院参观了多久?

孙:那天我们是吃过早饭以后就出发去浦东了,直到晚上才离开恒南书院。那时是 7 月份,当时李慈雄对我们说:“到 10 月份就差不多可以搬过来住了。”我们那时看到的恒南书院外部内部已经全部弄好了,只剩一些装饰还没有完成。

慈雄还带着我们去看了给南老师留的房间和会客的地方,包括一些挂到墙上的书法,都已经准备好了。可惜南老师自己没有看到。

记:请问孙总,南怀瑾先生去世后,“东方”的南怀瑾图书出版合作受到影响了吗?你们与刘雨虹老师的合作怎样?

孙:我觉得这个没有受到什么影响。刘老师我们就更熟悉。最初我编辑书稿的时候,主要是和她在沟通,后来两边的编辑团队沟通也很顺畅。

尤其南师过世以后,书稿的整理都是以刘老师为中心的。她组建了一个整理小组,专门整理南师书稿,南师所有的手稿和资料信息,整理出来后交给我们东方出版社。同时我们出版社也成立了一个南怀瑾项目部,专门出版南怀瑾的图书。两边的团队一直沟通得很好,操作起来也很顺畅方便。

刘雨虹老师自己做过编辑,所以她对图书的文字编辑、出版、发行等业务很熟悉,与出版社也很能彼此相互理解、协同。而且,南师的书最早到大陆出版,就是刘老师带着书稿过来寻找出版社的,所以她对大陆的出版情况也非常了解,分寸掌握得比较好,所以我觉得,刘雨虹老师对南怀瑾图书的整理和推广,起到了非常重要的作用,而且某种程度上,可以说是无可替代的关键性作用。

我们在看南老师的书时,会看到一个个小标题。我们都知道,南师大部分作品都是“著述”,也就是“讲”出来的。他讲的时候,可能有讲课提纲,但并没有小标题。那些书稿中的小标题,就是刘老师在南师讲课的录音稿整理的基础上,再提炼添加上的。可以说,刘老师对南师著述的整体风格十分清楚、熟悉,对他到底想说什么、说的重点在哪里,都把握得非常到位、准确。所以南师也觉得,刘老师是最了解他的人,也是在这方面做得最准确的人。

记:那刘老师走后,你们后续的出版合作又是怎样延续的呢?现在有关南怀瑾先生的图书出版工作是与谁对接呢?

孙:刘老师走了以后,现在主要是与彭敬对接。因为南师现存的著述我们出版得也差不多了,大概有 40 多种吧,这 40 多种是指单品种,而这些单品还有其他出版的方式,比如说,有些我们做了袖珍版;还将《话说中庸》《孟子旁通》《原本大学微言》《论语别裁》等放在一起,做成了“南怀瑾四书精讲”这样一个品种。

此外,我们还做过精选集、定制版、日历等等,所以,那样算下来大概就有八九十种。这几年,南老师的书新整理出来的已经很少,可能隔段时间会有一本。印象中还有一本在做,是别人写南师的。

记:那么,到今天为止,有没有做过一个统计,南怀瑾先生的书在东方出版社的整个发行量大概有多少?

孙:整个发行量还真没有统计过,我们版税支费应该可以查到基本数据,我记不住了。但知道有几本卖得很好,比如《小言黄帝内经与生命科学》《漫谈中国文化》《我说参同契》《论语别裁》《易经杂说》《老子他说续集》等,发行量比较大,这么多年了,一直在重复印刷。

说到南师的《老子他说》,其实当时是在“复旦”先出版的,只有《老子》一半的内容,后来新整理出的后一半南师想给“东方”出,怎么办呢?他说:“那我就换一下书名,叫《老子他说续集》吧。”(孙涵讲到这里,想起南师的幽默,忍不住笑了)就这样,我们出版了《老子他说续集》,也就是南师讲《老子》的下半部分内容。还有《孟子旁通》,这本著述其实也只讲了《孟子》第一篇,后面他新整理出来的讲稿将书名改成了《孟子与公孙丑》《孟子与离娄》,各篇自成一书,交给我们“东方”出版。他还是比较认可和“东方”的合作。

版权争议,“东方”立场客观公允

记:南怀瑾先生和刘雨虹老师都去世了,那么和“东方”的延续合作中碰到过版权方面的困难和曲折吗?

孙:南老师去世之后,发生了一些关于版权的争议。当时国熙他们子女方发了一封信函过来,大意是说南老师子女是南师著作权的顺位继承者。我们是充分尊重的,因为南老师没有留下遗嘱,按照我国的相关法律,著作权理所应当归子女方继承。我们当时就回复可以。国熙当时并没有要求说“你这个钱就要打到我的账号上”,他没有,他只是要求我们暂时停止支付,不要向原来的账号支付版税了。我们也遵从他的意见,暂时先停止了支付,等待后续。

在这期间,太湖大学堂那边也委托了一个律师过来,他仅仅是给我看了一个存于电脑里 word 文件,这个文件的意思是说,南老师把所有的著作权都赠给了老古出版公司。

我当时便答复说,第一,南师从一开始与东方出版社合作出版第一本书起就强调,他的这些书稿不是从“老古”来的,是他新整理出来的,“东方”是最早的出版者,老古是根据东方版出的,南老师过世后,“东方”出版的书稿,既不是用“复旦”的版本,也不用“老古”的版本,全部都是刘雨虹老师带领着她的编辑团队重新整理校勘出来的。不得不说,刘老师那时真的很辛苦!她当时年龄也很大了,还亲自带领团队工作,整理、校勘完之后,先出简体字版的,再出繁体字版的,就是这样的一个情况。第二,作为律师,你不能光给我一个电脑里面的 word 文档,就让我接受所谓著作权赠予老古的说法,法律效力在哪里?如果你这个文件是有法律效力的,我们当然认;但是如果你确认不了法律效力,我只能认可著作权是顺位归属于子女方的。

所以那边后面也就没有进一步的动作和下文了。而我们“东方”也根据现有的证据和资料,认为按照著作权法,南师的子女方才是拥有著作权的一方。现在的最高法院判决也明确了这一点。

说起来,在这件事情之前,我们甚至都不认识南国熙。

记:你们几次去太湖大学堂都没碰到过南国熙,是吗?

孙:是的,没有碰到过。我们那时都不认识他。只知道南师的儿子国熙在香港,还有一个儿子一鹏是在美国,女儿圣茵也在美国,再就是小舜哥他们在温州。说到小舜哥,我当时是见过一次的。有一次我们去大学堂看望南师时,正好小舜哥从温州过来,但我就见过小舜哥一次。至于国熙,南师在世的时候,还真没见过,是到后来出现著作权问题才开始有了接触。

南老师是在 2012 年的中秋也就是 9 月底去世的。我印象中,国熙应该是在 11 月底给我们发的律师函,让我们暂停向原账号支付版税。南老师去世前,版税一直是汇到南师上海的一个账号上,是南师自己的名字,据说之前谢锦炀在帮他处理一些相关事宜。

后来,国熙他们办完了所有关于南师遗产声明的事情之后,我们大概是从第二年(即 2013 年)开始,定期将版税支付给南师子女了。而在这之前,南师后人并没有向我们提什么要求。

记:南怀瑾先生的子女方后来成立了一个基金会,他们公开声明好像是把南怀瑾先生的版税都捐献了。那么,到今天为止,这个版税是不是也打给了那个基金会呢?

孙:我知道有这件事情。但是,这里面有一个很现实的问题就是,我们只能和著作权持有人签合同。这样一来,按照相关规定,版税便只能汇给著作权持有人。

我们的版税若要支付给基金会,必须是“东方”与基金会签合同;而基金会签合同前提是他必须是著作权持有者,这意味着要有各种完备的法律授权。作为国家正式的出版单位,我们的流程审核是非常严格的。所以,包括当时太湖大学堂那边说“你要往我这边提供的账号打版税”什么的,我们是做不到的,要有明确、严格的法律依据。出版社必须,也只能与著作权持有人发生版税支付关系。

近距离更感动,南师待人细致贴心

记:那些年,您个人在和南怀瑾先生的接触过程中,还发生了哪些令您难忘的事情?或者说您对南怀瑾先生还有哪些更新、更深入的认识?

孙:其实很多人知道我很早就认识南师,与南师也比较熟悉。但其实对南师,我遵循一个原则:他没有让我说,我就什么都不说。这一次温州南怀瑾书院做的这个“口述工程”,如果不是因为包括国熙、品仁,还有华许都说过可以讲,我大概也不会接受采访的。之前,其实也有一些媒体找过我,问我关于南师,能不能说一点什么,我一般都是礼貌性回绝。我也很少写文章提到南师,很少很少。

记:我采访您之前也在网上搜索了一下,想找一点您的资料,但是没找到什么。

孙:呵呵,我们是为他人做嫁衣裳的人呀。我个人觉得,南师是不愿意大张旗鼓地宣传的,他其实很低调的。

记得当年有人想采访他,也有找到我们这里的,问我们是不是可以安排采访一下,其中还有一些知名的媒体,但南师都是不愿意的。所以我们也就不安排了。其实我们“东方”出了南老师的新书,当然也希望做宣传啊,卖得更好一些。但是,南老师不愿意做这些,我们尊重他的意愿。

记:新书出来,都没开过新书发布会,是吗?

孙:是的,南老师在世时从未开过。南师说:“没事的,南怀瑾的名字就是招牌。”所以,当时我们从来没开过发布会,没做过宣传和推广。不是我们不愿意做,而是因为南师不让做。

记:听说有一年,在你们的安排下,长江商学院还组班到太湖大学堂听南怀瑾先生讲课了?

孙:说到长江商学院那次,主要是黄社长的安排。他当时是在长江商学院的一个总裁班学习,刚好他们那一届快要结业了,结业一般都会举办仪式,可能就有人向他提议:你们“东方”不正好在出版南怀瑾的书吗,能不能带我们一起去听听他的课?

黄社长也知道南老师一向低调,而且当时南师的年纪又那么大了,他觉得这个事情有些困难。所以,在犹豫了很久之后,才向南师提了那么一下,结果没想到南师一口就答应了!他说:“没问题,你们来吧!”于是就有了那一次讲课。当时有很多人去听课,见到了南老师,大家很兴奋,这样的机会还是很少的。

一直以来,我都遵循这样的原则:我是出版南师的书,我要充分尊重他作为图书作者的主观上的想法和愿望。在出版的过程中,我可以提出我的建议,但是否采纳在南师。

所以,我一直都没有接受过任何采访,基本上也没有写过这方面的文章。只是在南师去世之后,有一次,刘老师嘱咐我说:“孙涵,你是可以写一下的。”我便写了一篇文章,发表在《中华读书报》上。我还是不怎么想讲太多个人的事情,虽然这里也有很多挺感人的故事。

我记得,当时南师的第一本书出版之后,刘老师就给我打电话,问:“小孙啊,这段编者的话是你写的吗?”我说:“是啊。”她就问:“你是学什么的啊?”我说:“我是学中文的。”我当时其实挺忐忑不安地想:难道说那段编者的话有什么不合适的吗?结果,电话那头的刘老师又说:“南老师要我表扬一下你,你写得非常好!”

我一听,提着的心落了地。南老师不仅专门让刘老师打电话来“表扬”,后来他为了表示感谢和认可,还专门给我寄来了一床浙江的蚕丝被!(讲到这里,孙涵欢乐地笑出声来)南老师说:“这是奖励你的!”那床被子,我到现在还一直用着。

2009 年,我坐月子的时候,突然有一天,马宏达的爱人小代过来看我,她说:“我来给你送红包来了。”她告诉我说,“南师说了,必须来给你送红包,是送给孩子的红包。”哎呀,我很感动,真的很感动!南师做的这些事情,让人觉得特别特别温暖。

2010 年,我产假期满去大学堂看南老师,正赶上他给长江商学院讲课,课差不多结束的时候,大家都在和南老师拍照留念,宏忍师偷偷地跟我说:“小孙,你过来一下,老师让我给你两个东西,是给小孩保平安的。”当时我一下子又被感动了,南师就是为别人想得很周到,他是真的真的非常细致和体贴!

后来有几次闲聊的时候,南师又说:“小孙,你的那个编者的话写得很好!我让刘老师问你,你是学中文的啊?”我赶紧回答:“是,是。”他就说:“你要不是人在北京,孩子还那么小,我就让你来大学堂了!”(笑)这也算是有缘吧,我与南老师有这么一层缘分。

记:您听过南怀瑾先生的课吗?那您对他的讲课有比较深刻的印象吗?

孙:有的。比方说那次给长江商学院的讲课,我就有很深的印象。南师讲课是非常从容的,旁征博引,信手拈来,让人佩服。他得读了多少书,才有那样丰富的知识储备;他的记性得有多好才能将那么多的历史典故和诗词篇章随口说出来,真的让人惊叹!我那个时候才明白,为什么说南师是打通儒释道的,儒家、佛家和道家,他真的可以自由跳脱。我是很佩服他的,90 多岁的人了,还能讲那么多东西,还讲得那么好!

南先生讲课,一般旁边得有一个人给他写板书。因为他的温州口音比较重,说话声音也不是很大,怕我们听得吃力。他的那些书就是他这么“讲”出来的。

深感意外,冷门《我说参同契》竟热卖

记:现在请您谈谈,在您的心目中,南怀瑾先生的哪一本书最值得给读者推荐?

孙:(略作沉思)从中国传统文化的普及来讲,也是现在大家看得比较多的,应该是《南怀瑾四书精讲》系列。中国传统文化里“四书”的内容,南老师全讲了,讲得也非常好。我觉得,要说作为入门的普及类图书,让大家尽快了解中国传统文化,《南怀瑾四书精讲》是最好的选择。其中最有口碑、最耳熟能详的,应该就是《论语别裁》。其实,整个“四书”中的《原本大学微言》、《孟子》系列,不光是《孟子旁通》,后来南老师将整部《孟子》都讲完了并整理出版,以及《话说中庸》这些都是后来刘雨虹带着整理小组整理出来的,都非常值得一读再读。

就我个人而言,我想讲讲《我说参同契》。说句老实话,当时做这本书的时候,我看得好费劲!我们都知道,看典籍是需要很扎实的功底的,而且《参同契》本身就是很难懂的一部书,一个百科全书式的作品,从古到今,很少有人讲它。要想看明白它,实在是不太容易。

当时老师提到《我说参同契》,说这个书应该很有市场。我看了书稿以后,觉得实在难懂,一度不太敢签合同,就跟南师说,我先和我们任社长(当时我们主管发行的副社长)商量一下。后来我和任社商量:“我们要是首印 10 万册,能卖掉吗?这《参同契》挺冷门的。”任社说:“要不你和南师商量商量,版税率高一点,看起印数能不能低一点?”我说,我去试试吧。于是我对南师讲:“老师,这个书稿我都看得很吃力啊,《参同契》也比较小众,我怕我们卖不了那么多。”南师回复说:“小孙,你放心,你就签合同吧!你们要是卖不掉,我就全给你买回来。”(说到这儿,孙涵害羞地笑了)话都说到这里了,我只有签合同了。结果,真的是没有想到,这本书竟然卖得非常非常好!

记:这本书当时印了多少册?

孙:南师一开始和我说一定能卖得好,我对此一直有疑虑。像《小言黄帝内经与生命科学》,我们开机就 10 万册,而这本《我说参同契》,我真没敢印那么多,当时只印了 5 万册。但很快就卖光了,需要加印了!这本书的大卖实在是太出乎我的意料,但南老师从一开始就很笃定。

记:你们在出版南师系列图书的过程当中,碰到的最大困难是什么?还是说都比较顺利呢?

孙:我觉得没有太大的困难吧,我们的合作能够延续下来,就是因为一直以来都合作得比较顺畅,彼此之间的磨合也很快。包括为什么刘雨虹老师在南老师去世后也愿意选择与我们合作,就是大家都觉得互相之间很容易沟通理解,能很快懂得对方的意思,也很尊重彼此的要求和想法。

为保证勘校质量,我们专门组建了一支高水平的编辑队伍,有五六位成员,都是具有文史专业背景和较丰富编辑经验的同志。我们都深知,南老师绝大多数著述都是先由他“讲”出来,再从记录稿整理成文的,所以,行文口语化、通俗易懂是南老师书稿最显著的特色。比如南师使用的一些语言,其实并没有什么本质上的错误,只是一个表达习惯的问题,我觉得就没有必要非改成某种“合乎规范”的表述方式,毕竟每个作者都有属于自己的语言特点,应该保留他这个特点。所以,我觉得书稿中可改可不改的,就不要改,改了就不是南怀瑾的风格了,而变成改的人的风格了。我们的要求就是,以纠正硬伤错误为原则,保持南老师讲述语原有的生动。

一直以来,我们都严格遵照尊重南师、尊重作者的原则,所以,南师比较认可我们,对我们提出来的一些修改要求,只要他认为说得有道理,也是可以改的。

记:孙总,您再从出版人的角度,谈谈南怀瑾先生的贡献,他的作品对当代读者有何特殊的意义?

孙:我觉得像南师这样一个能够打通儒释道的人,在当今是难得一见的。我刚才也讲了,他读书非常广泛,而且记忆力惊人。可以说,他是把书都读通了!通在哪里呢?我的理解是他不是单一地从书本到书本,因为南师的经历是非常丰富的,所以他是在他的生活之中,悟出了很多,又践行着他读到的这些东西。

读他的书能发现,他是不太注重咱们经常说的考据的,比如训诂、疏释、疏证,他更注重的是义理的阐述和发挥。这一点,他觉得才是文化传承和教化最主要的。

除了注重义理外,南老师还有一个特点就是重视践行。他讲的内容一定是能和实际生活挂上钩的,能够帮助你解决实际困难和问题的。他的书就是有这样的务实作用,这也是我觉得大家喜欢看南老师书的原因之一。看了他的书以后,经常有人会这样“恍然大悟”:原来南老师说到的事情和咱们碰到的事情这么像啊!那么我现在应该怎样看待这个事情,怎么处理眼下这个状况,好像就有了答案了。

另外,南老师的语言非常通俗,就是大白话。他正是用这样通俗易懂的大白话为我们讲出了很多的历史故事和人生哲理,因为他看的书很多、很杂,他的经历也很丰富,所以他就有很多从民间老百姓那里吸收来的“经验”以及一些民间的传说啊、谚语啊,等等,他将这些内容时不时地穿插在书稿里,让人特别地容易懂。他还会经常打一些比方,让人会“哦——”地一下子就全明白了!从书到书,有的时候还是会有门槛的,但在南老师这里,他一打比方,大家就都明白是怎么回事了。

所以说,南师讲“课”很幽默,很风趣,也很生动。

所以当我在听到别人质疑南怀瑾的书的严谨性和所谓的学术性时,我总会忍不住要讲:南怀瑾先生是中国传统文化的一个普及者、推广者和践行者,他让优秀的传统文化走进了寻常百姓家,让更多的人能够明事理、辨是非,从而真正能够在生活中遵循中华传统文化的美德、良方。所以我一直觉得,中华传统文化的倡扬、推广者,身体力行者,可能是对他更准确的评价。

记:也有人评价南怀瑾先生是一代宗师,您怎么看?

孙:人师也是宗师啊!是吧?宗师不一定就是一个高高在上的、端坐着讲道的高人。南师的“讲道”,是那种即使站在田间地头,我都可以和你说一说,讲点小道理,我觉得这很管用的!不是说只有进了课堂的人才能学习中国传统文化,在田间地头,任何一个人,只要坐下来,南师就能和他讲:中国传统文化在哪儿,哪些是咱们老祖宗留下来的好东西,哪些东西在今天依然好使……我觉得这个非常重要。

中国传统文化的传承,不只是依靠某些精英,也不仅仅只存在于课堂里,而应是在每一个中国人自己的身上。如果每一个中国人都有这样一个“基因”的影响,能够在我们的日常生活里践行,能够根深蒂固地流传下来,中华文化就能一直传承下去。南老师就是这么一直践行着他“为保卫中华文化而战”的誓愿。

记:孙总,我刚又冒出来一个问题,很多人说南怀瑾先生精通《易经》,也有人说他有“神通”,您在和他接触的过程中,有过这方面的交流和体会吗?

孙:没有这方面的交流和体会,但他有过一些预测。比如大概是 2009 年吧,他曾预测中国的大好运,他说得特别斩钉截铁,坚信中国的现在和将来一定是越来越好的!

至于说到他精通《易经》,那是当然。在我们销量很好的书里面,就有他的《易经杂说》和《易经系传别讲》,很多人对《易经》的入门知识就来源于这两本书。

我一直觉得,在南师那么多的书里面,有一套书是被忽略了的,那就是《列子臆说》。中国人讲列子的书非常少,南师的《列子臆说》我觉得讲得很系统了,很有意思,里面收录了各种各样的古代神魔故事。《山海经》现在很热,年轻人喜欢玄幻、神魔、穿越,其实《列子》这些都有啊,南老师讲《列子》用了“臆说”两字,非常准确、形象啊。

记:孙总,接下来会计划与南怀瑾先生的家乡温州有怎样的合作吗?

孙:我非常希望有合作。但是,我现在和温州书院那边还不是特别熟悉。他们那边有几本书,好像是浙江人民出版社出的,或者是浙江文艺出版社?我后来也向国熙和品仁表示过,如果可以,我希望温州书院也能和“东方”合作。

最近国熙和我说南老师的书,有一些英文都译出来了,原本是找的外文出版社,后来也没有做出来。他问我“东方”能不能出?他说,可能做出来不好卖的话,就会赔钱或者不挣钱。

我当时就和国熙讲,我们是把南老师当作最重要的战略作者和品牌在做,我们希望是全品类的开发。我们最初和老师签合同的时候也有两本英文版。英文版的书可能在国内是卖不了多少,但是没关系,“东方”都会出的。因为对我们来说,“东方”和南师已经是一个完整的品牌了。并且这么多年下来,我们之间也已经超出了作者和出版者这样一个简单的商业关系,它融入了很多像家人一般的情感在里面,所以,我们义不容辞。

访谈时间:2021 年 9 月 23 日

访谈地点:北京人民东方出版社传媒有限公司

访谈记者:戴江泓

摄影摄像:李立

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版权所有 苏州市吴江区南怀瑾学术研究会

苏ICP备2022019425号-1 苏公网安备32050902102319号