编者

侯承业,1935年11月3日生于山西省灵石县,后随父至台,获台湾测量学校土木工程学士学位,德国司徒加特工业大学国授工程师学位,美国华盛顿大学医学工程硕士及哲学博士学位,华盛顿大学工学院教授,学术科研成果丰富,曾在华盛顿州交通厅担任工程师七年,担任波音公司顾问等。后返台协助完成台北市翡翠水库应用水刀及水钻对坝基层缝处理工作,又研发完成低价高压水刀领先世界,并在台湾、新加坡两地领导自动化工程开创工作,研发台湾二号、SIR-1、SIR-3、冲床精密机械手及高楼玻璃窗机器人等产品,并为台湾一百八十五家工厂作自动化规划与设计,担任台湾自动化协会首届理事长,后担任金温铁路总顾问之职,1995年重返华盛顿大学任教,并担任南怀瑾学院主任。曾完成二十个以上的研究计划,发表论文九十八篇。

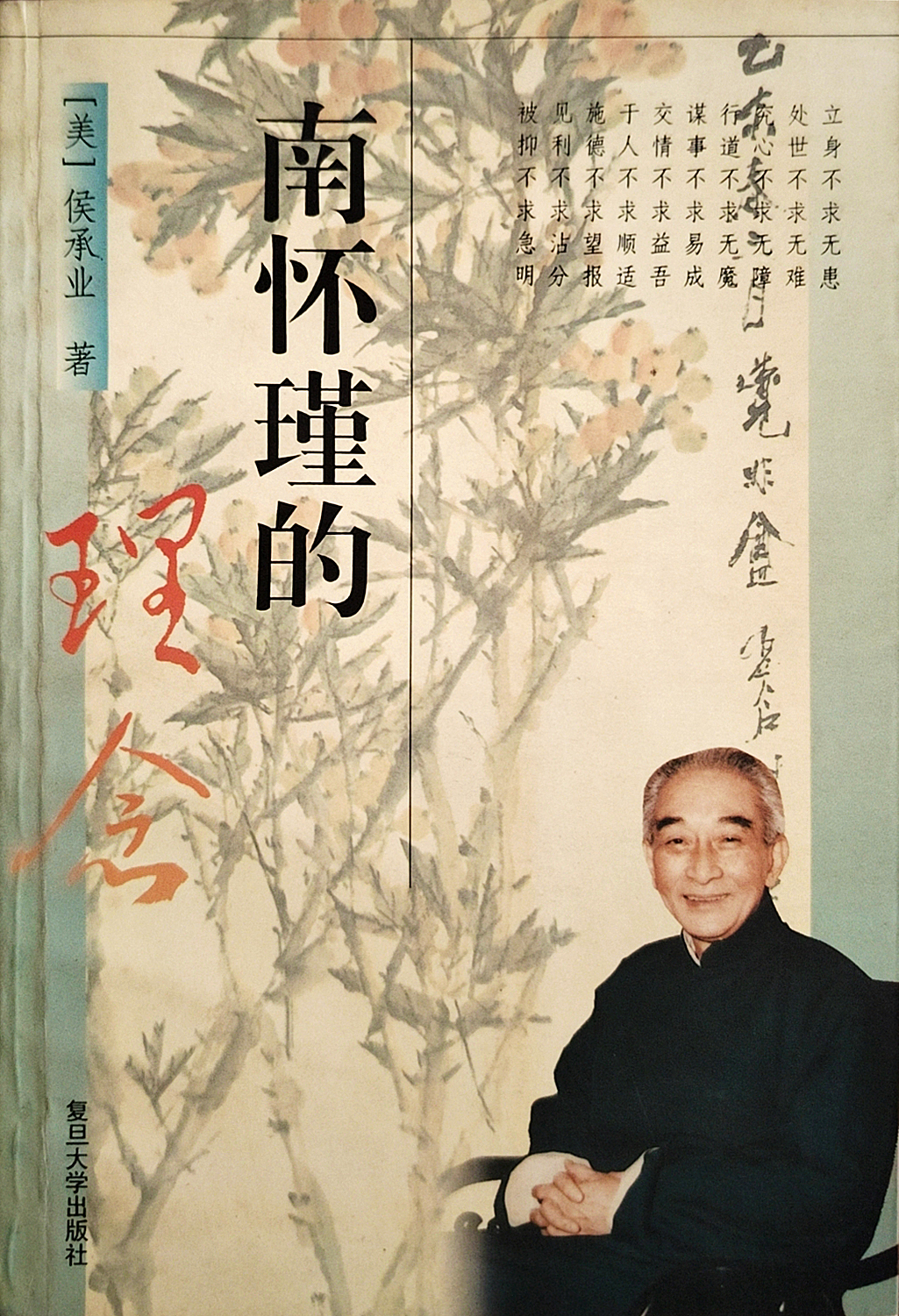

本文节选自复旦大学出版社1996年出版的侯承业博士著《南怀瑾的理念》,仅作为学术研究史料使用。

本书分上下篇,上篇《我所认识的南怀瑾老师》,包括六篇文章《南老师的抱负与追求》《从金温铁路看南老师的理念》《南老师的忧国忧民心怀》《听南老师讲修持》《南老师的日常生活》《南老师对学生的教诲》。

下篇《在南怀瑾老师的教化下》,包括四篇文章《美国华盛顿大学南怀瑾书院的创办》《交通工程自动化的展望》《世界市场与游戏规则》《修行与环保意识》。

天下的智者心相通

侯承业

《第五项修练》书上,有些话与南老师书上的话,意义相同,我也提出来同大家分享:“建立个人愿景,与一个对于自己为什么而活有关,生活中喜悦的思觉也常来自对这种目标的坚定不移。”“如果未能发生心灵的变换,我将无从发展这种应付结构性冲突的能力,只要我仍然以事件来看问题,我还是会相信自己的问题是由外部引起的,是他们害我的。一旦看清了造成问题的结构,我开始思索自己能够做什么,而不是他们曾做了什么。”“自我超越的实践过程中,隐含心里的另外一个面向——潜意识,事实上我们都曾不自觉的透过潜意识来处理复杂的问题,使自我超越层次高的人与一般人有所区别的,在于他们能在意识与潜意识之间,发展出转离的契合关系,与一般人偶然短暂的感应不同,他们将潜意识的运用当作一种修练来加以提升。”

“这就是为什么有些人藉由如'静坐’的方式,不断修练'自我超越’,使意识的心沉寂下来,都可以让潜意识的心提升,潜意识没有自己的意志,也没有特殊的目标或方向,当我们意识的心思活跃的时候,潜意识便被矛盾思绪的汹涌浪潮淹没。如果心灵处于平静的状态,当我们专注于某些特别重要的事情或是被愿景的某些方面时,潜意识便浮现而不足分心。”

这些不就是前面南老师提到止、住、定的观点吗!只不过用不同的句子来说明!所以真理只有一个,中外均同,只是我们要将其东西精华文化加以交流融合而不是意气地为反对而反对。

彼得·圣吉说过:“藉着看见个人与外界的相互关连,人们改变了怪罪他人和自责的态度。我们开始看到所有的人都被困在结构中;结构深藏在我们的思考方式中,存在人与人之间,存在我们所生活的社会环境中。如此,我们一看见不对,便反射性的互相挑毛病的习惯,自然渐渐减弱,而会深深体认自己毕身在其中的系统的力量。依我的经验,当人们对于在其中运作的系统看到的更多,对彼此如何互相影响也会更清楚的了解,再经由设身处地的为别人着想后,他们也自然会发展出更多同理心。”

希伯来存在主义哲学家布伯曾说过:“心灵自由的人不会无理的固执,他仍深信命运,但相信命运需要自己去掌握,命运对他而言,不是一个只能奉行不渝的人生指引,而必须由自己促成命运的实现。但是他知道自己必须以全部心力去经营命运,虽然事情不会全然称心如意,但是自己的目标,只有在认定自己有行使自由意志的能力时才会达成。然后,他顺其自然,但绝非听天由命,他如实地倾诉自己内心涌现的东西,体察去这一遭生命之旅的真实意义;目的不在印证什么,而是将之带回生命所期盼的真实。”

南老师在《论语别裁》一书中,也说过相似的话:

“英雄与圣贤的区别,英雄是将自己的烦恼给别人去挑起来,圣人自己挑尽了天下人的烦恼。”

“没有内容而自以为了不起是骄,有内容而看不起别人为傲;而中国文化的修养,不管有多大学问,多大权威,一骄傲就失败。”

“天下万事万物都在变,随时都在变,没有不变的事,时间一分一秒在变,空间随时随地在变。”

“个人行为道德能自我约束,自我管理,失败的事情就少了。”

“我们所有的痛苦都是为自己'有我’而来的,一但真的做到无我的话,就会非常快乐。”

“第一等人是自己制造机会,领导着变;第二等人机会来的时候,把握了机会,如何去应变;第三等人失去了机会,被动受变,随物化去了。”

“宇宙的某一个法则,人事、物理、历史的命运,时间空间加起来,形成这一股力量的时候,人对他没有办法转变,这就是命。现在我们称他为'时代的趋势’,一个人不知道时代的趋势,对于环境没有了解,不能有前知之明,无法为君子。”

可见天下的智者常有相同的观点。智者较常人看得远,他们都是为一个大目标,为人类的生存发展在作奉献,我们也应学习他们的智慧,为这个社会尽一点我们的力量。

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版权所有 苏州市吴江区南怀瑾学术研究会

苏ICP备2022019425号-1 苏公网安备32050902102319号